原稿案 提供 他の市町村も [市政全般]

議員の発言内容を市が作成している問題 2024/03/25 関 巖

袖ケ浦市で市の提案した議案に対して、議員が賛成討論をする際発言内容を市が議員に渡していた慣行が長らく続いていた問題を政策研では3年前から廃止すべきと提案し、昨年秋袖ケ浦市執行部と市議会は廃止をしたことはこのブログで何度か書いてきました。

このことに関して23日の朝日新聞に千葉県の自治体での対応を調査したことが大きく記事に載っていましたので紹介します。

朝日新聞の調査によるといくつかの自治体で同様のことが慣行として行われていて、袖ケ浦市のことが朝日新聞に取り上げられたこともあり見直しがされていると言うことです。

議会は市の行政が市民の目から見て妥当かどうかしっかり見て、おかしなことはおかしいと市民目線で発言し行政を正すことが大きな使命です。

この基本を忘れている議員がいることは残念です。

袖ケ浦市で市の提案した議案に対して、議員が賛成討論をする際発言内容を市が議員に渡していた慣行が長らく続いていた問題を政策研では3年前から廃止すべきと提案し、昨年秋袖ケ浦市執行部と市議会は廃止をしたことはこのブログで何度か書いてきました。

このことに関して23日の朝日新聞に千葉県の自治体での対応を調査したことが大きく記事に載っていましたので紹介します。

朝日新聞の調査によるといくつかの自治体で同様のことが慣行として行われていて、袖ケ浦市のことが朝日新聞に取り上げられたこともあり見直しがされていると言うことです。

議会は市の行政が市民の目から見て妥当かどうかしっかり見て、おかしなことはおかしいと市民目線で発言し行政を正すことが大きな使命です。

この基本を忘れている議員がいることは残念です。

年末に次年度市政を考える [市政全般]

粕谷市政第2期・危険な方向に歩みだす。その背景にあるものはなにか?

粕谷市政は第一期目の最初の3年間で、彼の個人的弱点を次々と露呈してしまった。

コロナワクチンの余剰分を、執行部3役が真っ先に接種したことに市民はあきれた。

安倍国葬の時、半旗を挙げるか上げないかに迷い、前日夕刻まで判断を下ろすことができなかった。周りの市の判断結果を待っていたのである。

職員の職務に対する、熟練度の浅さが次々と露呈された。農業委員会の農地への不法埋め立てに対する指導資料の紛失からくる許可の誤り。この不法埋め立て地に対して宅地開発許可申請に、許可を与えてしまった誤り、この誤りに対する対応のまずさ・・・。

しかし任期末期4年目を迎えて、様相はガラリ変わった。 「水道料金の回収率が99.99%というシステムをもっているのは日本以外にありませんが、日本の水道は国営や市営、町営でできていて、こういったものをすべて民営化します」 という売国的麻生副総理の発言とそれを保障する法律ができてしまったのである。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和4年12月16日法律第一〇〇号) 公布日:令和4年12月16日

この法律は、簡単に言えば、「PFI方式」と言い、公共事業のすべてを民間に運営委託する(外資も含めて)ことで、安倍政権は今後10年間で21兆円分の公営事業を民営化するという空前の払い下げ目標を掲げたものだ。粕谷市政は一期最終年度でこの法律に飛びついた…ように見えてならない。

① 「地域包括ケア支援センター」を市からすべて民間に委託した。

② 市営保育所、幼稚園を廃止し、すべての幼児教育施設を民間に委託する方向を取っている。市内総数は市立保育所5ヵ所、私立保育園9ヵ所、認定こども園1ヵ所、小規模保育事業所5ヵ所、家庭的保育事業所1ヵ所、事業所内保育事業所1ヵ所で、順次公立は消えつつある。

③ 特別養護老人施設もすべて民間委託9か所である。先進養護器具を使用した施設は一つもない。中には入居者への暴行で指導を受けた施設もある。

④ 臨海スポーツセンター老朽化で、今後の扱いが危惧されている。議員から「民間の優れた経験を生かした活用方法を」という意見が飛び出してきている

⑤ 決定的なことは、中央審議会が特例として認めた「公民館の市長部局移管」の強硬策である。

粕谷市政の後ろに、どなたついてこのような政策実行をそそのかしているのか…市民無視・企業優先の政策強行の先に何があるのか・・・市民監視の重要性が一段と高まってきているという情勢をしっかりと見つめていただきたい。黙っていれば「命の水」も危険である。来年2024年10月は議員選挙・・さてどうなりましょう・・・

粕谷市政は第一期目の最初の3年間で、彼の個人的弱点を次々と露呈してしまった。

コロナワクチンの余剰分を、執行部3役が真っ先に接種したことに市民はあきれた。

安倍国葬の時、半旗を挙げるか上げないかに迷い、前日夕刻まで判断を下ろすことができなかった。周りの市の判断結果を待っていたのである。

職員の職務に対する、熟練度の浅さが次々と露呈された。農業委員会の農地への不法埋め立てに対する指導資料の紛失からくる許可の誤り。この不法埋め立て地に対して宅地開発許可申請に、許可を与えてしまった誤り、この誤りに対する対応のまずさ・・・。

しかし任期末期4年目を迎えて、様相はガラリ変わった。 「水道料金の回収率が99.99%というシステムをもっているのは日本以外にありませんが、日本の水道は国営や市営、町営でできていて、こういったものをすべて民営化します」 という売国的麻生副総理の発言とそれを保障する法律ができてしまったのである。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和4年12月16日法律第一〇〇号) 公布日:令和4年12月16日

この法律は、簡単に言えば、「PFI方式」と言い、公共事業のすべてを民間に運営委託する(外資も含めて)ことで、安倍政権は今後10年間で21兆円分の公営事業を民営化するという空前の払い下げ目標を掲げたものだ。粕谷市政は一期最終年度でこの法律に飛びついた…ように見えてならない。

① 「地域包括ケア支援センター」を市からすべて民間に委託した。

② 市営保育所、幼稚園を廃止し、すべての幼児教育施設を民間に委託する方向を取っている。市内総数は市立保育所5ヵ所、私立保育園9ヵ所、認定こども園1ヵ所、小規模保育事業所5ヵ所、家庭的保育事業所1ヵ所、事業所内保育事業所1ヵ所で、順次公立は消えつつある。

③ 特別養護老人施設もすべて民間委託9か所である。先進養護器具を使用した施設は一つもない。中には入居者への暴行で指導を受けた施設もある。

④ 臨海スポーツセンター老朽化で、今後の扱いが危惧されている。議員から「民間の優れた経験を生かした活用方法を」という意見が飛び出してきている

⑤ 決定的なことは、中央審議会が特例として認めた「公民館の市長部局移管」の強硬策である。

粕谷市政の後ろに、どなたついてこのような政策実行をそそのかしているのか…市民無視・企業優先の政策強行の先に何があるのか・・・市民監視の重要性が一段と高まってきているという情勢をしっかりと見つめていただきたい。黙っていれば「命の水」も危険である。来年2024年10月は議員選挙・・さてどうなりましょう・・・

決算概要 [市政全般]

決算概要

「広報そでがうら」に、令和4年度決算概要が公表されている。この決算概要を見て会員からすぐ電話が来た。留意点2点。

① 袖ケ浦市が財政上誇れるものがある。それは財政指数の健全化で、県内では成田市,浦安市に続いて第3位に今年も位置づいた。このことを市民の前に公表すべきであると思う。

② 市債が224億3385万円とある。ゼロに近い金利のおかげでここまで来たが、今のままの状態がいつまで続くものか・・・国の財政は国民一人1000万円を突破した状態での借金漬けである。これから金利が上がることは目に見えている状態だ。さてどうする。

払えるうちに、可能な限り返済を強めることをお勧めしておきたい。

◆ 以上会員からのメールである。

「広報そでがうら」に、令和4年度決算概要が公表されている。この決算概要を見て会員からすぐ電話が来た。留意点2点。

① 袖ケ浦市が財政上誇れるものがある。それは財政指数の健全化で、県内では成田市,浦安市に続いて第3位に今年も位置づいた。このことを市民の前に公表すべきであると思う。

② 市債が224億3385万円とある。ゼロに近い金利のおかげでここまで来たが、今のままの状態がいつまで続くものか・・・国の財政は国民一人1000万円を突破した状態での借金漬けである。これから金利が上がることは目に見えている状態だ。さてどうする。

払えるうちに、可能な限り返済を強めることをお勧めしておきたい。

◆ 以上会員からのメールである。

袖ケ浦市地域格差 [市政全般]

朝日新聞の堤記者は、袖ケ浦市議会で賛成討論原稿を、執行部職員が作成し、議員がそれを朗読していたことを明らかにし、9月議会で議員間討議によって中止に至った経過を、新聞紙上で明らかにしてくださった方である。

「袖ケ浦市における、次の問題点は南北問題だ」と、上記記事終了後、話しておられた。その記事が本日登場した。前・出口市政前半当時の都市計画では、地域区別なく、各地域平等の発展が計画されていたものだ。それが農業耕作放棄地域の増加に対する無策や、2度の残土条例反対議決と関連し、市民の安心・安全まで脅かすような地域になってしまった林地区を典型に、海岸地域との格差の甚だしい状況になっている現状を明らかにされた記事である。都市計画を地域ごとの判断にゆだねるような失政の結果がこのように表れてきた。

きびしい残土条例が作成されたお隣の木更津市では、条例制定直後、大規模な残土埋め立て業者の計画に対し、残土条例を武器に結束した市民運動で排除した。以降問題は一切起きていない。

市長選挙に対抗馬はいないようである。粕谷市政はこのままでよいのか・・・市民の市政に対する監視の目を強めねば、「命の水」と「産廃・残土」で袖ケ浦市は沈没する。

以下朝日新聞記事である(クリックすると大きくなります) かわかみ

「袖ケ浦市における、次の問題点は南北問題だ」と、上記記事終了後、話しておられた。その記事が本日登場した。前・出口市政前半当時の都市計画では、地域区別なく、各地域平等の発展が計画されていたものだ。それが農業耕作放棄地域の増加に対する無策や、2度の残土条例反対議決と関連し、市民の安心・安全まで脅かすような地域になってしまった林地区を典型に、海岸地域との格差の甚だしい状況になっている現状を明らかにされた記事である。都市計画を地域ごとの判断にゆだねるような失政の結果がこのように表れてきた。

きびしい残土条例が作成されたお隣の木更津市では、条例制定直後、大規模な残土埋め立て業者の計画に対し、残土条例を武器に結束した市民運動で排除した。以降問題は一切起きていない。

市長選挙に対抗馬はいないようである。粕谷市政はこのままでよいのか・・・市民の市政に対する監視の目を強めねば、「命の水」と「産廃・残土」で袖ケ浦市は沈没する。

以下朝日新聞記事である(クリックすると大きくなります) かわかみ

社会教育委員会傍聴記 [市政全般]

社会教育委員会傍聴記

関 巖

23日(月)午後社会教育委員会があり傍聴してきました。

議題1は、公民館を交流センターにすることのパブコメの意見と市の見解について報告がありそれについての質疑でした。

意見提出者12人、意見38件で

A意見を修正し原案を修正したもの 1件

B意見の趣旨・考え方が盛り込まれているもの 4件

C意見を反映しないで原案通りにしたもの 9件

Dその他の意見・今後の姿勢の参考とするもの 24件

パブコメ意見に対する市の見解であちこちに出てきているのが

「市長部局への移管により、公民館の利用制限の緩和を図り、それぞれの地区で活動している市民、地縁団体、市民活動団体、事業者のあらゆる主体が集い、交流し、互いに連携・協力し活動することにより、市内の各地区において協働によるまちづくりを進めるうえで、中心的な活動拠点となることを考えて、交流センターとするものです。」と言う文言です。

委員から「交流センターになると利用者が増えるとかまちづくりが活発になると言うが具体的に何をやるのか?」と何度か質問があり、このことに対する市の答えも具体的でなく委員から「交流センターの必要性が一向に分からない」との感想が述べられた。聞いていて私も同感であった。傍聴していても交流センターの必要性がわかならかった。

パブコメの意見を読んでもっともと思われる意見がいくつもあったが、それらが市の方針に反映されていなかった。

市民の意見をもっと取り入れなければ、市民も意見を出すことが虚しくなり市民は意見を出さなくなる。

このような市の姿勢が続く限り、協働のまちづくりといくら市が言ったところで市民が積極的に関わるようなことはないであろう。

交流センターという器を作るより市民が積極的に意見を言い取り入れる場が無い限り市民は動かないと思う。

発言者数名が「公民館の活動が今までやってきた社会教育活動事業に変更がないのであれば問題ない」

の意見だった。

半数以上の委員からは発言がなかった。

委員会や審議会をときどき傍聴するがどこでも発言しない人が過半数である。何の為に会に出席しているか解らない。

欧米ではいくら自分の意見があっても発言しなければ意見がないことと同じと見なされる。そして意見のない人は社会の中での評価が低くなる。

自分の意見を全員積極的に発言するような会であって欲しい。

傍聴者に委員と同じ資料が渡されたことは評価できます。

関 巖

23日(月)午後社会教育委員会があり傍聴してきました。

議題1は、公民館を交流センターにすることのパブコメの意見と市の見解について報告がありそれについての質疑でした。

意見提出者12人、意見38件で

A意見を修正し原案を修正したもの 1件

B意見の趣旨・考え方が盛り込まれているもの 4件

C意見を反映しないで原案通りにしたもの 9件

Dその他の意見・今後の姿勢の参考とするもの 24件

パブコメ意見に対する市の見解であちこちに出てきているのが

「市長部局への移管により、公民館の利用制限の緩和を図り、それぞれの地区で活動している市民、地縁団体、市民活動団体、事業者のあらゆる主体が集い、交流し、互いに連携・協力し活動することにより、市内の各地区において協働によるまちづくりを進めるうえで、中心的な活動拠点となることを考えて、交流センターとするものです。」と言う文言です。

委員から「交流センターになると利用者が増えるとかまちづくりが活発になると言うが具体的に何をやるのか?」と何度か質問があり、このことに対する市の答えも具体的でなく委員から「交流センターの必要性が一向に分からない」との感想が述べられた。聞いていて私も同感であった。傍聴していても交流センターの必要性がわかならかった。

パブコメの意見を読んでもっともと思われる意見がいくつもあったが、それらが市の方針に反映されていなかった。

市民の意見をもっと取り入れなければ、市民も意見を出すことが虚しくなり市民は意見を出さなくなる。

このような市の姿勢が続く限り、協働のまちづくりといくら市が言ったところで市民が積極的に関わるようなことはないであろう。

交流センターという器を作るより市民が積極的に意見を言い取り入れる場が無い限り市民は動かないと思う。

発言者数名が「公民館の活動が今までやってきた社会教育活動事業に変更がないのであれば問題ない」

の意見だった。

半数以上の委員からは発言がなかった。

委員会や審議会をときどき傍聴するがどこでも発言しない人が過半数である。何の為に会に出席しているか解らない。

欧米ではいくら自分の意見があっても発言しなければ意見がないことと同じと見なされる。そして意見のない人は社会の中での評価が低くなる。

自分の意見を全員積極的に発言するような会であって欲しい。

傍聴者に委員と同じ資料が渡されたことは評価できます。

公民館名称変更議案は廃案に [市政全般]

公民館問題についてパブコメを出した一市民からパブコメが送られてきたので紹介します。

この問題についての会議は今月2回ありますので傍聴しましょう。

公民館運営審議会では市民から出されたパブコメに対する市の見解が出されます。

・社会教育委員会10月23日(月)14:30 市役所北庁舎3階中会議室、

申し込み62-3743

・公民館運営審議会10月31日(火)14:30市民会館3階中ホール、

申し込み62-3135

せき

「交流センターの設置及び管理に関する条例(案)」についてのパブコメ

一市民

条例制定について

法律(条令)は、国民、住民の自由を制限(規制)するものであるから、必要最小限度のものにしなければならない。

為政者にとっては、法治主義のもと、自由を制限し、自らの意に添うように正当化できるものであるから、様々な場面で制限をかけたほうが、都合がいい。

民主主義の主人公である国民、住民はそこを踏まえ、考え対処しなければならない。よって、法律(条令)の新設や改定の際には、なぜそうしなければいけないか、どうしてもそれしか手段がないのかを明確に問いただし、判断すべきである。昔のことだが、以上のようなことを法律学の授業で、聞いた覚えがあった。

今や、日本国内にどれだけの法律があるだろう、袖ケ浦市でも、相当の数の条例がある。制定は毎年なされているが、廃止は数少ない。年と共に増えつづけている。それだけ住民の自由が制限されていることになる。

今回の条例制定について、以上の観点からコメントする。

資料1制定の背景、目的

課題として、

1.公民館としては、利用者数の減少が問題で、施設の利用拡大や身近な施設認知が必要とあります。

利用者数の減少は、コロナは特別な事情なのでこれを除くと、実情はどのくらい減少しているのでしょう。そしてその原因はなんだと分析しているのでしょうか。

また、地域の活動拠点として機能させるためとありますが、どういうことでしょう。今の公民館の活動のどこがそうなってないのか、それはなぜなのか、説明してほしいです。

社会の変化に対応しとは、どういうことで、それはなぜなのか、具体的に示してほしい。

2.市民活動への支援として、まちづくり条例制定や推進計画を進め、取り組んでいるが、自治会の加入率低下や役員のなり手不足、人材不足が課題とある。これについいて、その原因は何だと分析しているのでしょうか。

以上1,2の分析が十分に行われ、解決のための方策がいくつか提示され、その方策の利点と欠点が出されて、それらを評価し、最適の方策がこれです、欠点については、これこれで対応する。というような、欠点のリスク対策内容の説明がなされる必要がある。

1,2の現状把握、原因分析をきちんと示さないで、いきなり社会教育とまちづくりを合わせるという乱暴な方策に至ることが、理解できない。

条例の条文を検討することは、二の次であると思う。

課題解決のための方策として、条例制定を考えたのであれば、先に述べたように、なおさらこれらの説明提示が必要である。

条例制定を、課題解決の方策とするのであれば、多面的な分析と、明確な提示と、的確な判断の根拠を示さねばならない。簡単に条例を考えてはいけないと思う。

2024年度早々の施行を計画しているようだが、ゴールありきで、パブリックコメントをしてはいけないのではないか。

どう転ぶか分からない、住民に十分に考えてもらうための材料・資料を提供し、疑問に答え、多くの理解を得る努力を怠ってはならない。それでなければ、民主主義のツールの一つであるパブリックコメント制度が生かされないことになる。

住民が、対等に、自由に、自分で考え、判断し、コミュニティーの在り様を決めることが、担保されなければ、現状の課題は、この条例が施行されたとしても、解決しないのではないかと思う。

歴史的に見て、戦後すぐ、公民館や社会教育という概念が生まれたのは、戦争に至った反省の下、ちゃんとした民主主義を日本国民に根付かせようという意図があったのではないかと思う。

国民が主権者意識を強く認識し、他者(政府や権力者)に依存することなく、自ら考え、判断し、決断する、当然責任も負う。

そのことが、戦後の反省としてあったと思われる。所謂自立した市民であることが民主主義の最低条件である。

しかし時が流れ、生活も変化し、また教育基本法が改定され、当初の思いから相当かけ離れてきたのではないか。

その結果が、まちづくりの問題となって、露呈しているように見える。この二つの問題は、根っこがつながっているのではないかという気がする。

問題解決の手法に沿って、論理的に解析すれば、もっと明確にわかるのではないかと思う。これをやってほしいのである。

第8条第9条交流センターの事業施設の共用

8条で公民館が担ってきた社会教育事業と協働のまちづくり事業を合わせて推進するというのに、なぜかここで示された事業に、社会教育という文言が消滅している。

9条で従来の社会教育事業を実施するため、市長の判断で施設を供用できるような表現である。

対等合体であれば、きちんと8条の中に、社会教育の推進という文章を明確にすべきであり、それについて、教育委員会の関与を明確に記載しなければならないと思う。

また、事業についての従来の公民館運営審議会の役割も加える必要がある。

この問題についての会議は今月2回ありますので傍聴しましょう。

公民館運営審議会では市民から出されたパブコメに対する市の見解が出されます。

・社会教育委員会10月23日(月)14:30 市役所北庁舎3階中会議室、

申し込み62-3743

・公民館運営審議会10月31日(火)14:30市民会館3階中ホール、

申し込み62-3135

せき

「交流センターの設置及び管理に関する条例(案)」についてのパブコメ

一市民

条例制定について

法律(条令)は、国民、住民の自由を制限(規制)するものであるから、必要最小限度のものにしなければならない。

為政者にとっては、法治主義のもと、自由を制限し、自らの意に添うように正当化できるものであるから、様々な場面で制限をかけたほうが、都合がいい。

民主主義の主人公である国民、住民はそこを踏まえ、考え対処しなければならない。よって、法律(条令)の新設や改定の際には、なぜそうしなければいけないか、どうしてもそれしか手段がないのかを明確に問いただし、判断すべきである。昔のことだが、以上のようなことを法律学の授業で、聞いた覚えがあった。

今や、日本国内にどれだけの法律があるだろう、袖ケ浦市でも、相当の数の条例がある。制定は毎年なされているが、廃止は数少ない。年と共に増えつづけている。それだけ住民の自由が制限されていることになる。

今回の条例制定について、以上の観点からコメントする。

資料1制定の背景、目的

課題として、

1.公民館としては、利用者数の減少が問題で、施設の利用拡大や身近な施設認知が必要とあります。

利用者数の減少は、コロナは特別な事情なのでこれを除くと、実情はどのくらい減少しているのでしょう。そしてその原因はなんだと分析しているのでしょうか。

また、地域の活動拠点として機能させるためとありますが、どういうことでしょう。今の公民館の活動のどこがそうなってないのか、それはなぜなのか、説明してほしいです。

社会の変化に対応しとは、どういうことで、それはなぜなのか、具体的に示してほしい。

2.市民活動への支援として、まちづくり条例制定や推進計画を進め、取り組んでいるが、自治会の加入率低下や役員のなり手不足、人材不足が課題とある。これについいて、その原因は何だと分析しているのでしょうか。

以上1,2の分析が十分に行われ、解決のための方策がいくつか提示され、その方策の利点と欠点が出されて、それらを評価し、最適の方策がこれです、欠点については、これこれで対応する。というような、欠点のリスク対策内容の説明がなされる必要がある。

1,2の現状把握、原因分析をきちんと示さないで、いきなり社会教育とまちづくりを合わせるという乱暴な方策に至ることが、理解できない。

条例の条文を検討することは、二の次であると思う。

課題解決のための方策として、条例制定を考えたのであれば、先に述べたように、なおさらこれらの説明提示が必要である。

条例制定を、課題解決の方策とするのであれば、多面的な分析と、明確な提示と、的確な判断の根拠を示さねばならない。簡単に条例を考えてはいけないと思う。

2024年度早々の施行を計画しているようだが、ゴールありきで、パブリックコメントをしてはいけないのではないか。

どう転ぶか分からない、住民に十分に考えてもらうための材料・資料を提供し、疑問に答え、多くの理解を得る努力を怠ってはならない。それでなければ、民主主義のツールの一つであるパブリックコメント制度が生かされないことになる。

住民が、対等に、自由に、自分で考え、判断し、コミュニティーの在り様を決めることが、担保されなければ、現状の課題は、この条例が施行されたとしても、解決しないのではないかと思う。

歴史的に見て、戦後すぐ、公民館や社会教育という概念が生まれたのは、戦争に至った反省の下、ちゃんとした民主主義を日本国民に根付かせようという意図があったのではないかと思う。

国民が主権者意識を強く認識し、他者(政府や権力者)に依存することなく、自ら考え、判断し、決断する、当然責任も負う。

そのことが、戦後の反省としてあったと思われる。所謂自立した市民であることが民主主義の最低条件である。

しかし時が流れ、生活も変化し、また教育基本法が改定され、当初の思いから相当かけ離れてきたのではないか。

その結果が、まちづくりの問題となって、露呈しているように見える。この二つの問題は、根っこがつながっているのではないかという気がする。

問題解決の手法に沿って、論理的に解析すれば、もっと明確にわかるのではないかと思う。これをやってほしいのである。

第8条第9条交流センターの事業施設の共用

8条で公民館が担ってきた社会教育事業と協働のまちづくり事業を合わせて推進するというのに、なぜかここで示された事業に、社会教育という文言が消滅している。

9条で従来の社会教育事業を実施するため、市長の判断で施設を供用できるような表現である。

対等合体であれば、きちんと8条の中に、社会教育の推進という文章を明確にすべきであり、それについて、教育委員会の関与を明確に記載しなければならないと思う。

また、事業についての従来の公民館運営審議会の役割も加える必要がある。

タグ:公民館 パブコメ

パブコメへの意見 3 [市政全般]

今日は、福王台自治会の班長さんからの投稿です。

全般を通しての意見

一見、無関係なことを書いていると思うかも知れないが1事のことは万事に通ずのことわざがあるのでその1事を例として今回の交流センターの役立たず、市民の未来にマイナスであることを述べました。

1. 公民館利用者の多くから要望もないのに何故、この条例を作ろうとするのか理解できない。利用者グループのリーダーに直接アンケートを実行して意見を聞いたでしょうか?

2. 公民館利用のグループのリーダーにパブコメ実施の知らせを出しているのか?広報にパブコメ記事書いてもそれを見逃す市民がほとんどではないでしょうか? 近所の陶芸グループの方はパブコメを知らないと言っている。

リーダーへのアンケートと少なくてもグループ会員にパブコメがあることを知らせなければパブコメをしましたが意見がありませんでしたとなるでしょう。いくらパブコメしたという証拠つくりが目的でももっとしっかり意見を集める姿勢が必要ではないか?

3. 4月ごろに利用者懇談会があり、利用の活発化のためとかなんとか良くわからない話を聞いたが唐突で意味不明でした。あの時どんな要望があるかを尋ねられましたが公民館を市長部局に換えて欲しいという意見はなく身近な意見と要望ばかりが参加者から出された。

プロジェクターは以前より随分安価になっているしパソコンの画面が大型液晶テレビに映せる時代でテレビはさらに安価、様々な意見・要望を無視して交流センターで街づくりと言っても空虚に響く

4. 市民から要望のあることを実行しないで、要望してないことを市長主導で実行するのは誰の指示でしょうか?あるいは忖度でしょうか?自分の考えでないことが透けて見える感じがあるが、これは自己の歴史に汚点とは思いませんか?

5. 近隣市で公民館がコミュニティーセンターとなったがこれは袖ケ浦の交流センターなのか?コミュニティーセンターと交流センターは同じ考えのものか?違いがあるとすれば違いはなにか?明らかにして欲しい

6. 現在の市長の粕谷氏が市長になって行ったことで評価できるものはほとんどない中で悪いことはいっぱいある。今回の条例の案もその1つではないか? 失礼ながらパブコメに対する自分の主張の理解のために書かせていただきます。

<悪 事>

① 市長、副市長、教育長がワクチンをこっそり高齢者より早く接種した。

② 農地違法埋め立て土地にアパート建築に歯止めにならなかった。現地での話し合いに顔も出さなかった。 市長の存在感なし

③ 地域包括支援センターを民間委託し、増設と民間委託の隠蔽宣伝

④ かずさ4市のなかで残土条例なしは袖ケ浦市のみ、これは恥知らずである

⑤ かすさ水道の経営会議でも4市の市長のなかで木更津市長に追随で存在感なし、水道値上げ問題では水道議会において値上げを決めてから市民に説明という恥知らずなことを決めて平然としている。

⑥ また水道検針、水道料金徴収業務を地元企業から奪いヴェオリア・ジュネッツ(仏系企業)に委託という地元循環経済に反することにも経営会議の1員として決定している。 地元に寄り添うは嘘だったのか

⑦ 1円もかからないゼロカーボンシティ宣言をいまだにできていない

2019年の台風15号対応が粕谷市長の最初の仕事であった、その災害原因と教訓がまったく生きていない。グリーンランドの氷が融けると7m海面が上がる、袖ケ浦のほとんどが水没である。市民の安全・安心な世界の破壊を食い止める気持ちがないと見え、自身の子や孫の幸せすらも考えていないと判断される。 この姿勢と信条が今回の条例への姿勢の現れではないだろうか?

⑧ そして今回の公民館の交流センター化の条例では社会教育委員会での論議を無視し、市長主導で進んでいる。これは独裁者の手法であって袖ヶ浦市の歴史に汚点を残すものであるし、自身の子供にも将来批判されるであるものではないか? 市長はもう恥じを知るべき年齢ではないだろうか? いったんとどまって再考すべき

<良いこと>

ちょいそこがうらバスの試験運用

打たれ強いこと(鈍感とまで言いません)

いままでの市長のなかではもっとも若いがもっとも最悪、袖ケ浦の内陸部の人口減、気候変動で冬野菜の植え付けできないなどの問題があった。内陸部の土地活用、遊休農地の活用、経済振興対策や将来を担う子供の教育環境整備・進学支援などに努力すべきとお願いしたい。

公民館の交流センターなどと言う役立たずの考えを棚上げしてみんなが望むことを実行して、良い市長であったと言われるようになって欲しいと思う。

全般を通しての意見

一見、無関係なことを書いていると思うかも知れないが1事のことは万事に通ずのことわざがあるのでその1事を例として今回の交流センターの役立たず、市民の未来にマイナスであることを述べました。

1. 公民館利用者の多くから要望もないのに何故、この条例を作ろうとするのか理解できない。利用者グループのリーダーに直接アンケートを実行して意見を聞いたでしょうか?

2. 公民館利用のグループのリーダーにパブコメ実施の知らせを出しているのか?広報にパブコメ記事書いてもそれを見逃す市民がほとんどではないでしょうか? 近所の陶芸グループの方はパブコメを知らないと言っている。

リーダーへのアンケートと少なくてもグループ会員にパブコメがあることを知らせなければパブコメをしましたが意見がありませんでしたとなるでしょう。いくらパブコメしたという証拠つくりが目的でももっとしっかり意見を集める姿勢が必要ではないか?

3. 4月ごろに利用者懇談会があり、利用の活発化のためとかなんとか良くわからない話を聞いたが唐突で意味不明でした。あの時どんな要望があるかを尋ねられましたが公民館を市長部局に換えて欲しいという意見はなく身近な意見と要望ばかりが参加者から出された。

プロジェクターは以前より随分安価になっているしパソコンの画面が大型液晶テレビに映せる時代でテレビはさらに安価、様々な意見・要望を無視して交流センターで街づくりと言っても空虚に響く

4. 市民から要望のあることを実行しないで、要望してないことを市長主導で実行するのは誰の指示でしょうか?あるいは忖度でしょうか?自分の考えでないことが透けて見える感じがあるが、これは自己の歴史に汚点とは思いませんか?

5. 近隣市で公民館がコミュニティーセンターとなったがこれは袖ケ浦の交流センターなのか?コミュニティーセンターと交流センターは同じ考えのものか?違いがあるとすれば違いはなにか?明らかにして欲しい

6. 現在の市長の粕谷氏が市長になって行ったことで評価できるものはほとんどない中で悪いことはいっぱいある。今回の条例の案もその1つではないか? 失礼ながらパブコメに対する自分の主張の理解のために書かせていただきます。

<悪 事>

① 市長、副市長、教育長がワクチンをこっそり高齢者より早く接種した。

② 農地違法埋め立て土地にアパート建築に歯止めにならなかった。現地での話し合いに顔も出さなかった。 市長の存在感なし

③ 地域包括支援センターを民間委託し、増設と民間委託の隠蔽宣伝

④ かずさ4市のなかで残土条例なしは袖ケ浦市のみ、これは恥知らずである

⑤ かすさ水道の経営会議でも4市の市長のなかで木更津市長に追随で存在感なし、水道値上げ問題では水道議会において値上げを決めてから市民に説明という恥知らずなことを決めて平然としている。

⑥ また水道検針、水道料金徴収業務を地元企業から奪いヴェオリア・ジュネッツ(仏系企業)に委託という地元循環経済に反することにも経営会議の1員として決定している。 地元に寄り添うは嘘だったのか

⑦ 1円もかからないゼロカーボンシティ宣言をいまだにできていない

2019年の台風15号対応が粕谷市長の最初の仕事であった、その災害原因と教訓がまったく生きていない。グリーンランドの氷が融けると7m海面が上がる、袖ケ浦のほとんどが水没である。市民の安全・安心な世界の破壊を食い止める気持ちがないと見え、自身の子や孫の幸せすらも考えていないと判断される。 この姿勢と信条が今回の条例への姿勢の現れではないだろうか?

⑧ そして今回の公民館の交流センター化の条例では社会教育委員会での論議を無視し、市長主導で進んでいる。これは独裁者の手法であって袖ヶ浦市の歴史に汚点を残すものであるし、自身の子供にも将来批判されるであるものではないか? 市長はもう恥じを知るべき年齢ではないだろうか? いったんとどまって再考すべき

<良いこと>

ちょいそこがうらバスの試験運用

打たれ強いこと(鈍感とまで言いません)

いままでの市長のなかではもっとも若いがもっとも最悪、袖ケ浦の内陸部の人口減、気候変動で冬野菜の植え付けできないなどの問題があった。内陸部の土地活用、遊休農地の活用、経済振興対策や将来を担う子供の教育環境整備・進学支援などに努力すべきとお願いしたい。

公民館の交流センターなどと言う役立たずの考えを棚上げしてみんなが望むことを実行して、良い市長であったと言われるようになって欲しいと思う。

タグ:悪事 よいこと 棚上げ

パブコメへの意見 2 [市政全般]

袖ケ浦市交流センターの設置及び管理に関する条例(案)に対する意見

「袖ケ浦市民が望む政策研究会」会長・関巌

○社会教育法における公民館の定義

社会教育法(昭和 24 年6月 10 日施行)

第一章 総則

(この法律の目的)

第一条 この法律は、教育基本法の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の

任務を明らかにすることを目的とする。

第五章 公民館

(目的)

第二〇条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、

学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操

の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

このように公民館は現代の日本において住民の為に実際生活に即した教育・学術・文化に関する事業を行う教育機関のことです。

このことにより住民の教養の向上、健康の増進、情操の豊かさ、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する物です。

公民館は上記のように社会教育法に則り教育機関として設置されています。

戦前の教育が政府の統治の手段として使われたことの反省から行政とは独立した教育委員会の管轄とした物です。

今回教育委員会から市長部局へ移ることにより社会教育法の適応から外れて教育機関としての位置づけは無くなり社会教育が担保されません。

パブコメに示された条例の目的に、現行では利用に制約がある、利用者の減があるので利用者が利用しやすくする為市長部局に移す、と書かれていますが現行でそのような点が指摘されるなら先ず現行の中で工夫をすれば良いことです。

また改正の理由が街づくりに資するためとありますが現行の公民館の目的からそれは出来ることであり公民館をなくす理由にはなりません。

県内では東金市と木更津市の1館のみ公民館から交流センターに変えています。

袖ケ浦市で交流センターに変える必然性が無いのになぜ性急に全ての公民館を変える必要があるのか分かりません。

①以上のことから市長部局への移管に反対し公民館を存続させるべきでありこの条例は廃 案にすべきです。

仮に交流センターに変えるのであれば、

②今まで通りの公民館の役割を残すべきです。

③市内公民館すべてを変えるのでなく木更津市のように先ず1館を変えてみてその運用か ら交流センターが本当に必要か検討すべきです。

③交流センターに変えても社会教育法の位置づけである教育機関としての公民館の位置づ けは変えるべきではありません。

④公民館運営審議会や社会教育委員会など今まで教育機関として位置づけられていた会は 残すべきです。

以上

「袖ケ浦市民が望む政策研究会」会長・関巌

○社会教育法における公民館の定義

社会教育法(昭和 24 年6月 10 日施行)

第一章 総則

(この法律の目的)

第一条 この法律は、教育基本法の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の

任務を明らかにすることを目的とする。

第五章 公民館

(目的)

第二〇条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、

学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操

の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

このように公民館は現代の日本において住民の為に実際生活に即した教育・学術・文化に関する事業を行う教育機関のことです。

このことにより住民の教養の向上、健康の増進、情操の豊かさ、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する物です。

公民館は上記のように社会教育法に則り教育機関として設置されています。

戦前の教育が政府の統治の手段として使われたことの反省から行政とは独立した教育委員会の管轄とした物です。

今回教育委員会から市長部局へ移ることにより社会教育法の適応から外れて教育機関としての位置づけは無くなり社会教育が担保されません。

パブコメに示された条例の目的に、現行では利用に制約がある、利用者の減があるので利用者が利用しやすくする為市長部局に移す、と書かれていますが現行でそのような点が指摘されるなら先ず現行の中で工夫をすれば良いことです。

また改正の理由が街づくりに資するためとありますが現行の公民館の目的からそれは出来ることであり公民館をなくす理由にはなりません。

県内では東金市と木更津市の1館のみ公民館から交流センターに変えています。

袖ケ浦市で交流センターに変える必然性が無いのになぜ性急に全ての公民館を変える必要があるのか分かりません。

①以上のことから市長部局への移管に反対し公民館を存続させるべきでありこの条例は廃 案にすべきです。

仮に交流センターに変えるのであれば、

②今まで通りの公民館の役割を残すべきです。

③市内公民館すべてを変えるのでなく木更津市のように先ず1館を変えてみてその運用か ら交流センターが本当に必要か検討すべきです。

③交流センターに変えても社会教育法の位置づけである教育機関としての公民館の位置づ けは変えるべきではありません。

④公民館運営審議会や社会教育委員会など今まで教育機関として位置づけられていた会は 残すべきです。

以上

パブコメへの意見 [市政全般]

袖ケ浦市交流センターの設置及び管理に関する条例(案)に対する意見

「交流センターの設置及び管理」条例以前の問題として、公民館等を教育委員会管轄から市長部局管轄への移行の是非を問う、議会への議案が提出されていない。

市長部局管轄への移行の是非は、市長の専決事項ではない。

令和4年度第5回袖ケ浦市社会教育委員会会議。ここで提起された委員の意見は、この問題の本質をついている。

① 次年度の定例会の会議内容について例年通りの内容のほか公民館施設の移管に係る内容が中心になっている感じを受ける。社会教育について本市あるいは全国的課題は高齢者の社会教育の参加が一番の問題になっているのだからその問題を取り上げてほしい。

② 確認するがコミュニティーセンターとすることは決定しているのか。それとも意見を聞いてから検討するのか。一番懸念するのは法律で教育の独立性が謳われている。なぜそうなったか。昔、政治家が教育を悪用して戦争に駆り立てた事実がある。本来の公民館の役割をきちっとしながら街づくりに活かしていくことが大事だと思う。

③ 資料2ページにある公民館の目的についてですが、公民館は社会教育施設であって街づくりではないですよね。ここの所をはっきりさせなければいけない。

「社会教育委員会」は、法律に位置づけられている教育委員会の助言を行う機関である。この委員会での発言を全く無視して、市長は専決で移行しようとしている。

公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術および文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする(社会教育法第20条)。

市長専決での今回の強行は、民主主義自治体の姿ではなく、市長独裁的政策強行であり違法そのものである。即刻廃案にすべきであることを意見として申し述べる。 川上宏

「交流センターの設置及び管理」条例以前の問題として、公民館等を教育委員会管轄から市長部局管轄への移行の是非を問う、議会への議案が提出されていない。

市長部局管轄への移行の是非は、市長の専決事項ではない。

令和4年度第5回袖ケ浦市社会教育委員会会議。ここで提起された委員の意見は、この問題の本質をついている。

① 次年度の定例会の会議内容について例年通りの内容のほか公民館施設の移管に係る内容が中心になっている感じを受ける。社会教育について本市あるいは全国的課題は高齢者の社会教育の参加が一番の問題になっているのだからその問題を取り上げてほしい。

② 確認するがコミュニティーセンターとすることは決定しているのか。それとも意見を聞いてから検討するのか。一番懸念するのは法律で教育の独立性が謳われている。なぜそうなったか。昔、政治家が教育を悪用して戦争に駆り立てた事実がある。本来の公民館の役割をきちっとしながら街づくりに活かしていくことが大事だと思う。

③ 資料2ページにある公民館の目的についてですが、公民館は社会教育施設であって街づくりではないですよね。ここの所をはっきりさせなければいけない。

「社会教育委員会」は、法律に位置づけられている教育委員会の助言を行う機関である。この委員会での発言を全く無視して、市長は専決で移行しようとしている。

公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術および文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする(社会教育法第20条)。

市長専決での今回の強行は、民主主義自治体の姿ではなく、市長独裁的政策強行であり違法そのものである。即刻廃案にすべきであることを意見として申し述べる。 川上宏

市のホームページから [市政全般]

市のホームページを開くと、いくつもの「一体何をしているのだろう?」と興味をそそられる集まりや企画があります。今日はそのいくつかを紹介しましょう。 kawakami

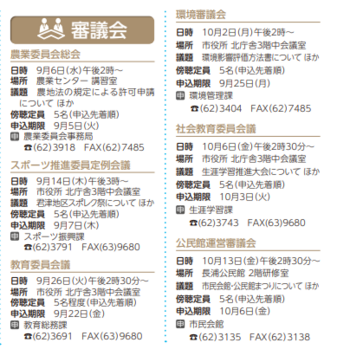

◆ 審議会というのはいくつあるのかわかりませんが、市の事業について意見を求める集いです。審議委員は一応募集で委託されます。応募すれば必ず委員になれるかと言えばそうではありません。何か選出基準があるようです。私たちの会員のなかで、応募したのですが、何回応募してもなれなかった人がいます。きっと何か選出基準があるのでしょう。

審議会によっては応募者がいなくて、頼まれ委員もいらっしゃいます。実際ご本人から聞きましたので確かです。また趣味のように二つも三つも委員をしていらっしゃる方もいるようです。この方は、出された議案に対して、なんだかんだ言って賛成されてる方です。

さてその審議会の案内が出ていました。(クリックスると大きくなります)

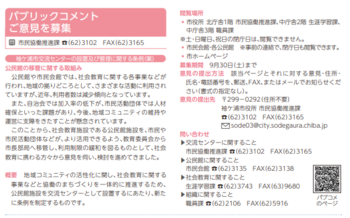

◆ パブリックコメントの案内があります。今回は「袖ケ浦市交流センターの設置及び管理に関する条例」に関する意見を求めるパブコメです。これは問題山積です。どんどん意見を寄せましょう‥と呼びかけても集まらないのがパブコメで、政策づくりのアリバイのようなもので、書いて出しても原案変更というはまず見たことがありません。通っても「令和5年(2023年)」というレベルです。

でも、今回の議案に対するパブコメには皆さん、原案反対意志表示のパブコメを出しましょう。

非常に危険性を帯びた案件です。

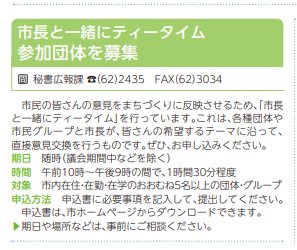

◆ 最後は、市長さんとの直接懇談会というのが出ていました。びっくりしました。個人ではなく5人以上くらいの集まりでの懇談会ということです。ご近所に呼びかけて話してみたら??

??

◆ 審議会というのはいくつあるのかわかりませんが、市の事業について意見を求める集いです。審議委員は一応募集で委託されます。応募すれば必ず委員になれるかと言えばそうではありません。何か選出基準があるようです。私たちの会員のなかで、応募したのですが、何回応募してもなれなかった人がいます。きっと何か選出基準があるのでしょう。

審議会によっては応募者がいなくて、頼まれ委員もいらっしゃいます。実際ご本人から聞きましたので確かです。また趣味のように二つも三つも委員をしていらっしゃる方もいるようです。この方は、出された議案に対して、なんだかんだ言って賛成されてる方です。

さてその審議会の案内が出ていました。(クリックスると大きくなります)

◆ パブリックコメントの案内があります。今回は「袖ケ浦市交流センターの設置及び管理に関する条例」に関する意見を求めるパブコメです。これは問題山積です。どんどん意見を寄せましょう‥と呼びかけても集まらないのがパブコメで、政策づくりのアリバイのようなもので、書いて出しても原案変更というはまず見たことがありません。通っても「令和5年(2023年)」というレベルです。

でも、今回の議案に対するパブコメには皆さん、原案反対意志表示のパブコメを出しましょう。

非常に危険性を帯びた案件です。

◆ 最後は、市長さんとの直接懇談会というのが出ていました。びっくりしました。個人ではなく5人以上くらいの集まりでの懇談会ということです。ご近所に呼びかけて話してみたら??

??

公民館名称変更議案は廃案に [市政全般]

政策つくりの道筋 (東京新聞掲載)

行政の計画づくりなどにデジタル技術を使って「『立案以前』から市民参加」を目指す仕組みの本格的活用に入る。市の計画づくりはこれまで計画案が固まると、市民意見募集(パブリックコメント)をしてきた。新たな仕組みではウェブ上でアイデアや意見を募集し、集まった案を参考にしながら市で施策案を作成。再びウェブ上で諮り、対話したり、リクエストを受け付けたりしながら練り上げていく。

市では初期段階から市民の経験や、知恵を反映でき、市民の満足度にもつながると期待する。

これは、ベンチャー企業「リキタス」との協定で「市民参加型オンライン合意形成プラットホーム」のソフトを導入し可能になった。・・・・ (東京新聞記事3月21日)

上記記事は残念ながら、わが袖ケ浦市の話ではない。お隣り木更津市の話である。通常、上記のような政策作りの道筋が、当然であり、さらに市民の声を吸い上げるべく努力されているというのに、先にも紹介した「令和4年度第5回袖ケ浦市社会教育委員会議 開催日時 令和5年2月3日 午後3時開会」での会議内容を再度紹介することにした。この議事録を読めばよむほど不思議なことが続出しているのだ。以下列記してみよう。

1, 会議は社会教育委員会会議である。袖ケ浦市の社会教育の在り方について教育委員会が主催者となって論議する場である。ところが、冒頭から委員の方が次々と疑問を提出された。

① 社会教育について本市あるいは全国的課題は高齢者の社会教育の参加が一番の問題になっているのだからその問題を取り上げてほしい。ところが公民館移管の問題が中心になっているようような感じであること。

② 懸念することは、かって政治家が教育を悪用した経緯があること

③ 既に移管とともに公民館の名称変更も決定されているような説明だが、議会に関係なく市長が決定するのか

2, 年間5回の社会教育委員会会議である。そのすべてに「地域の街づくり施策推進に併せた公民館施設の活用方針について」という議案が組み込まれているのはヘンではないのか。

3, 公民館の市長部局への管轄移行に伴う細部の質問(人事配置・職務内容等)についいては検討中

4, 街づくり協議会の活動内容と公民館の位置づけ・・回答できず

5, 各自治体には自治会館がある、長浦駅前自治会館などは目を瞠るような立派な建物である。この自治会館を中心に街づくりを行うのであろう・・・と思っていたらどうも違うようだ。

6, そもそも公民館の名称変更も含めて、市長部局に移行するのであれば、市長部局の担当職員が説明すべきで教育委員会の生涯課長が担当すること自体が間違っているのではないのか

7, この問題に対するパブコメはしないという

8, 肝心の市民への説明は議会での議案通過後に行うとのこと

「民は之に由らべし 之にしらしむべからず」

粕谷市政最悪の独裁政策である。廃案が適当と考え提言する

kawakami

行政の計画づくりなどにデジタル技術を使って「『立案以前』から市民参加」を目指す仕組みの本格的活用に入る。市の計画づくりはこれまで計画案が固まると、市民意見募集(パブリックコメント)をしてきた。新たな仕組みではウェブ上でアイデアや意見を募集し、集まった案を参考にしながら市で施策案を作成。再びウェブ上で諮り、対話したり、リクエストを受け付けたりしながら練り上げていく。

市では初期段階から市民の経験や、知恵を反映でき、市民の満足度にもつながると期待する。

これは、ベンチャー企業「リキタス」との協定で「市民参加型オンライン合意形成プラットホーム」のソフトを導入し可能になった。・・・・ (東京新聞記事3月21日)

上記記事は残念ながら、わが袖ケ浦市の話ではない。お隣り木更津市の話である。通常、上記のような政策作りの道筋が、当然であり、さらに市民の声を吸い上げるべく努力されているというのに、先にも紹介した「令和4年度第5回袖ケ浦市社会教育委員会議 開催日時 令和5年2月3日 午後3時開会」での会議内容を再度紹介することにした。この議事録を読めばよむほど不思議なことが続出しているのだ。以下列記してみよう。

1, 会議は社会教育委員会会議である。袖ケ浦市の社会教育の在り方について教育委員会が主催者となって論議する場である。ところが、冒頭から委員の方が次々と疑問を提出された。

① 社会教育について本市あるいは全国的課題は高齢者の社会教育の参加が一番の問題になっているのだからその問題を取り上げてほしい。ところが公民館移管の問題が中心になっているようような感じであること。

② 懸念することは、かって政治家が教育を悪用した経緯があること

③ 既に移管とともに公民館の名称変更も決定されているような説明だが、議会に関係なく市長が決定するのか

2, 年間5回の社会教育委員会会議である。そのすべてに「地域の街づくり施策推進に併せた公民館施設の活用方針について」という議案が組み込まれているのはヘンではないのか。

3, 公民館の市長部局への管轄移行に伴う細部の質問(人事配置・職務内容等)についいては検討中

4, 街づくり協議会の活動内容と公民館の位置づけ・・回答できず

5, 各自治体には自治会館がある、長浦駅前自治会館などは目を瞠るような立派な建物である。この自治会館を中心に街づくりを行うのであろう・・・と思っていたらどうも違うようだ。

6, そもそも公民館の名称変更も含めて、市長部局に移行するのであれば、市長部局の担当職員が説明すべきで教育委員会の生涯課長が担当すること自体が間違っているのではないのか

7, この問題に対するパブコメはしないという

8, 肝心の市民への説明は議会での議案通過後に行うとのこと

「民は之に由らべし 之にしらしむべからず」

粕谷市政最悪の独裁政策である。廃案が適当と考え提言する

kawakami

タグ:廃案 自治会館 街づくり

公民館がコミュニティセンターになるんだって‥本当? [市政全般]

かって「石炭火力発電所建設計画反対運動」の際、資料を調査していた時「環境委員会議事録」を読んだ。そこで、委員の皆さんの討議の深さに感動し、委員をお招きしての学習会を開いたことがある。それが発火点となり建設断念に追い込んだという実績を思い出す。

今回、公民館管轄を市長部局に一方的に移行強行という案に対して、関係審議会での討議はあったのか・・という疑問から、審議会議事録を開いてみた。あったのだ。以下の会議での重要な発言を紹介する。なお発言者の名前はABCで紹介する。

令和4年度第5回袖ケ浦市社会教育委員会議 開催日時 令和5年2月3日 午後3時開会

A委員 次年度の定例会の会議内容について、例年どおりの内容のほか、 公民館施設の移管に係る内容が中心となっている感じを受ける。何度も言っているが、本市あるいは全国的な課題は、高齢者の社会教育への参加が一番の課題だと思っている。それにつ いての具体的な方策や考えなどをまとめていくことが必要なのではないか。

例えば、市の社会教育の活性化を目指した方策についてなどの議題を毎回入れていただき、いい案がすぐ出てくるとは思わないが、年間を通じて1つでも良いので前に進むようなことをやっていく必要があるのではないかと考える。そうでもしないと、まちづくり施策推進のことばかりで終わってしまうのではないかと心配している。社会教育の活性化を目指した方策についての議題を入れてもらって話し合いをするべきだと思う。

B委員:確認するが、コミュニティセンターとすることは決定しているのか。それとも、意見を聞いてから検討するのか。一番懸念するのは、法律で教育の独立性がうたわれている。なぜそうなったか。昔、政治家が教育を悪用して戦争に駆り立てた事実がある。本来の公民館としての役割をきちっとしながらまちづくり に活かしていくことが大事だと思う。

事務局:まず、コミュニティセンターとすることが決定しているかどうかという点についてですが、先ほど説明したとおり、令和6年4月の移管に向けて手続きを進めているところであり、基本的には公民館はコミュニティセンター化する方針であることでご理解いただきたいと思います。公民館条例を残したままでの移管について、市長部局と協議を進めているところです。なお、現在行っている社会教育事業は継続して実施していく予定です。

A委員:先日出た議会だよりの中で、ある市議会議員が公民館を市長部 局に移管することに対して意見や質問をされていた。市の方針としては公民館を市長部局に移管したいとのことだが、最終的には議会の承認が必要かと思うが、その時期はいつになるか。

事務局:市議会にて(仮称)コミュニティセンター設置条例等の関連法案を議決いただく必要があり、令和5年9月議会への上程を予 定しております。

◆ この会議は社会教育委員会の会議である。この会議では、社会教育の重要性、市長部局への移行によって危惧されている点を明確に指摘されている。更に討議からは、市当局が、一方的に公民館名変更も含めて強行することが明言されているということだ。

いつから袖ケ浦市政は、市長独断政治に移ったのか。今移ろうとしているのか。危険極まりないことであることを広く市民に知らせなければならない。 kawakami

今回、公民館管轄を市長部局に一方的に移行強行という案に対して、関係審議会での討議はあったのか・・という疑問から、審議会議事録を開いてみた。あったのだ。以下の会議での重要な発言を紹介する。なお発言者の名前はABCで紹介する。

令和4年度第5回袖ケ浦市社会教育委員会議 開催日時 令和5年2月3日 午後3時開会

A委員 次年度の定例会の会議内容について、例年どおりの内容のほか、 公民館施設の移管に係る内容が中心となっている感じを受ける。何度も言っているが、本市あるいは全国的な課題は、高齢者の社会教育への参加が一番の課題だと思っている。それにつ いての具体的な方策や考えなどをまとめていくことが必要なのではないか。

例えば、市の社会教育の活性化を目指した方策についてなどの議題を毎回入れていただき、いい案がすぐ出てくるとは思わないが、年間を通じて1つでも良いので前に進むようなことをやっていく必要があるのではないかと考える。そうでもしないと、まちづくり施策推進のことばかりで終わってしまうのではないかと心配している。社会教育の活性化を目指した方策についての議題を入れてもらって話し合いをするべきだと思う。

B委員:確認するが、コミュニティセンターとすることは決定しているのか。それとも、意見を聞いてから検討するのか。一番懸念するのは、法律で教育の独立性がうたわれている。なぜそうなったか。昔、政治家が教育を悪用して戦争に駆り立てた事実がある。本来の公民館としての役割をきちっとしながらまちづくり に活かしていくことが大事だと思う。

事務局:まず、コミュニティセンターとすることが決定しているかどうかという点についてですが、先ほど説明したとおり、令和6年4月の移管に向けて手続きを進めているところであり、基本的には公民館はコミュニティセンター化する方針であることでご理解いただきたいと思います。公民館条例を残したままでの移管について、市長部局と協議を進めているところです。なお、現在行っている社会教育事業は継続して実施していく予定です。

A委員:先日出た議会だよりの中で、ある市議会議員が公民館を市長部 局に移管することに対して意見や質問をされていた。市の方針としては公民館を市長部局に移管したいとのことだが、最終的には議会の承認が必要かと思うが、その時期はいつになるか。

事務局:市議会にて(仮称)コミュニティセンター設置条例等の関連法案を議決いただく必要があり、令和5年9月議会への上程を予 定しております。

◆ この会議は社会教育委員会の会議である。この会議では、社会教育の重要性、市長部局への移行によって危惧されている点を明確に指摘されている。更に討議からは、市当局が、一方的に公民館名変更も含めて強行することが明言されているということだ。

いつから袖ケ浦市政は、市長独断政治に移ったのか。今移ろうとしているのか。危険極まりないことであることを広く市民に知らせなければならない。 kawakami

袖ケ浦市は今のままでよいのか 3 [市政全般]

流山市は財政力11位だけど、していることがすごい。今日で連載は終わるが、群馬県水上町の状況がテレビで放映されていた。地元の農業改革である。財政力はプライドの問題ではない。国からの支援がないというだけで、財政力1以下になったら、何らかの国からの援助が出る。賢い自治体はこれを巧妙に使っている。袖ケ浦市の企画財政部長は県からの出向であるという。なぜ独自に企画財政を自在に考えることのできる職員を育てようとしないのか・・不思議なことだ。 kawaka\mi

◆ 安い金額で豊かな時間を過ごすことができるロンドン

藻谷 それがまさに20世紀と21世紀の決定的な違いですね。黙って座って街を消費しなさい、出来上がったインフラを享受しなさいという段階は20世紀で終わっているのに、供給側のマインドが古いままだから、街が面白くならない。

大西 私がロンドンに住んでいる4年間で学んだのは、大英帝国時代からのストックのすさまじさですね。公でもプライベートでもない「コモン」と呼ばれる広大な野原があって、週末になると人々が三々五々集まってくる。それでその横でオーケストラが「魔笛」をやっているんです。かかるのは安ワインの代金くらいで、何とも豊かな時間を過ごすことができる。

それに対して日本で行われている、ショッピングセンターで思いっきり買い物をするとか、休みの日にパチンコをするとかいう、フロー型の時間の過ごし方というのはどこか貧しい。ロンドンの例は藻谷さんが提唱している「里山資本主義」と共通点があると思うんです。

藻谷 先日、ジョージアやアルメニアというヨーロッパの最貧国に行ってきたんですが、街頭にはゆったり今を楽しんでいる人たちが溢れていました。日本にも、人々が街でゆっくりと楽しく時間を過ごして、それぞれを認め合うという時代はいつか来るんでしょうかねえ。

◆ 新設中学の校則を全廃

大西 話を流山に戻すと、これまでバリバリと働いてきて、しかもグローバルなことも知っているお母さんたちが集まってきて何が起きたかというと、中学校の校則がなくなりました。

藻谷 ほう!

大西 そういうお母さんたちの価値観からすると、前髪が目にかかっちゃダメとか、スカートがひざ上何センチとか、そういう校則は何の意味があるんだ、それは何のためにやっているんだ、ということになるわけです。

で、教育委員会を説き伏せて、新設中学の校則を全廃してしまったんです。

藻谷 大変に良いことですね。社会には存在しない、学校の中だけにしかない規則をとにかく守れというだけでは、自主・自律の精神は育たない。

大西 そういうことを言えて、教育委員会を動かせちゃうお母さんたちはすごいですよ。

藻谷 元々いた地元の人たちからすると、よそからすごい人たちが集まってきちゃったなあ、という感じでしょうか(笑)。

大西 もちろん抵抗勢力があるわけです。「静かな流山を返してほしい」とか。 でもお母さんたちはめちゃくちゃ戦闘力が高いんですよ。「静かなままじゃ財政が破綻しちゃうでしょ」とディベートでも負けないし、必要なデータはすぐ集めてくる。世界の学校は今、北欧ではこうなっているとか、調べてくる。

◆ 空気を読まない市長

藻谷 そういう時、流山のキーパーソンである井崎義治市長はどうするんですか?

大西 市長は米国の大学院で地理学の修士課程を修了した都市計画のプロで、移住した流山が無思慮な開発で壊されるのを見かねて2003年、市長になった人です。普通の政治家と違って相当空気を読まない人ですから、既成勢力の言い分をそのまま聞くということはないですね。

自分の頭で正しいと判断したロジックを選びます。

藻谷 市長は今60代後半ですが、その年齢にしては極めて珍しいグローカルな人ですものね。アメリカで都市計画コンサルタントをやっていた時も、普通にローカルとグローバルなことを同時進行させていて、しかしナショナルなことはやったことがない。そういうお母さんたちを呼び寄せる匂いを、本来的に持っている人なんでしょうね。

◆ 二つの基本的な欲求に応える

――岸田政権の少子化対策についてはどうお考えでしょう。

藻谷 いま0~4歳の乳幼児の数が増えている市町村は、流山を含めて全国に100少々あります。1700の中で100しかないという言い方もできますが。その半分は、「消滅する」というレッテルを勝手に貼られた過疎の農山漁村です。 都市部でも過疎地でも、そうした市町村に共通しているのは、「子供を産み育てながら仕事もする」ことが、周囲に支えられつつ当たり前にできるということです。

普通に働きながら子供も産み育てたいのに、諸事情でどちらかをあきらめさせられるというのは、そもそも人権侵害なのです。人権を最大限守るのは、地域としても自治体としても当然のこと。人口増だの経済活性化だのは、その先にくっついてくる結果にすぎません。

働きたいし、子育てもしたい。この二つの、人間の基本的な欲求に同時に応える努力をすると、人口は増える。それを証明したのが流山ということなのではないでしょうか。

大西 4月の統一地方選で、井崎市長は6選を果たしましたが、市長選には他に2人が立候補し、市議選には定員28人に対して37人が立候補しました。

地方選は対立候補者が出て来ず無投票になる例が少なくない中、流山市は「俺にやらせろ」「私にもやらせて」とまさに「すごい」ことになっています。 市民と市政にある程度の覚悟があれば、こんな状況が生まれるわけで、流山でここまでできたのだから、他の自治体でも少子化についてあきらめるのはまだ早いと思います。 (この稿を終わります)

大西康之(おおにしやすゆき) ジャーナリスト。1965年愛知県生まれ。早稲田大学法学部卒業後、日本経済新聞社入社。欧州総局(ロンドン)、日本経済新聞編集委員、日経ビジネス編集委員などを経て2016年独立。『起業の天才! 江副浩正 8兆円企業リクルートをつくった男』など著書多数。

藻谷浩介(もたにこうすけ) 地域エコノミスト。1964年山口県生まれ。東京大学法学部卒業。日本総合研究所主任研究員。2000年ごろより、地域振興や人口成熟問題に関して精力的に研究、講演を行う。『しなやかな日本列島のつくりかた』(対話集)、『里山資本主義』など著書多数。 「週刊新潮」2023年5月18日号 掲載

新潮社

◆ 安い金額で豊かな時間を過ごすことができるロンドン

藻谷 それがまさに20世紀と21世紀の決定的な違いですね。黙って座って街を消費しなさい、出来上がったインフラを享受しなさいという段階は20世紀で終わっているのに、供給側のマインドが古いままだから、街が面白くならない。

大西 私がロンドンに住んでいる4年間で学んだのは、大英帝国時代からのストックのすさまじさですね。公でもプライベートでもない「コモン」と呼ばれる広大な野原があって、週末になると人々が三々五々集まってくる。それでその横でオーケストラが「魔笛」をやっているんです。かかるのは安ワインの代金くらいで、何とも豊かな時間を過ごすことができる。

それに対して日本で行われている、ショッピングセンターで思いっきり買い物をするとか、休みの日にパチンコをするとかいう、フロー型の時間の過ごし方というのはどこか貧しい。ロンドンの例は藻谷さんが提唱している「里山資本主義」と共通点があると思うんです。

藻谷 先日、ジョージアやアルメニアというヨーロッパの最貧国に行ってきたんですが、街頭にはゆったり今を楽しんでいる人たちが溢れていました。日本にも、人々が街でゆっくりと楽しく時間を過ごして、それぞれを認め合うという時代はいつか来るんでしょうかねえ。

◆ 新設中学の校則を全廃

大西 話を流山に戻すと、これまでバリバリと働いてきて、しかもグローバルなことも知っているお母さんたちが集まってきて何が起きたかというと、中学校の校則がなくなりました。

藻谷 ほう!

大西 そういうお母さんたちの価値観からすると、前髪が目にかかっちゃダメとか、スカートがひざ上何センチとか、そういう校則は何の意味があるんだ、それは何のためにやっているんだ、ということになるわけです。

で、教育委員会を説き伏せて、新設中学の校則を全廃してしまったんです。

藻谷 大変に良いことですね。社会には存在しない、学校の中だけにしかない規則をとにかく守れというだけでは、自主・自律の精神は育たない。

大西 そういうことを言えて、教育委員会を動かせちゃうお母さんたちはすごいですよ。

藻谷 元々いた地元の人たちからすると、よそからすごい人たちが集まってきちゃったなあ、という感じでしょうか(笑)。

大西 もちろん抵抗勢力があるわけです。「静かな流山を返してほしい」とか。 でもお母さんたちはめちゃくちゃ戦闘力が高いんですよ。「静かなままじゃ財政が破綻しちゃうでしょ」とディベートでも負けないし、必要なデータはすぐ集めてくる。世界の学校は今、北欧ではこうなっているとか、調べてくる。

◆ 空気を読まない市長

藻谷 そういう時、流山のキーパーソンである井崎義治市長はどうするんですか?

大西 市長は米国の大学院で地理学の修士課程を修了した都市計画のプロで、移住した流山が無思慮な開発で壊されるのを見かねて2003年、市長になった人です。普通の政治家と違って相当空気を読まない人ですから、既成勢力の言い分をそのまま聞くということはないですね。

自分の頭で正しいと判断したロジックを選びます。

藻谷 市長は今60代後半ですが、その年齢にしては極めて珍しいグローカルな人ですものね。アメリカで都市計画コンサルタントをやっていた時も、普通にローカルとグローバルなことを同時進行させていて、しかしナショナルなことはやったことがない。そういうお母さんたちを呼び寄せる匂いを、本来的に持っている人なんでしょうね。

◆ 二つの基本的な欲求に応える

――岸田政権の少子化対策についてはどうお考えでしょう。

藻谷 いま0~4歳の乳幼児の数が増えている市町村は、流山を含めて全国に100少々あります。1700の中で100しかないという言い方もできますが。その半分は、「消滅する」というレッテルを勝手に貼られた過疎の農山漁村です。 都市部でも過疎地でも、そうした市町村に共通しているのは、「子供を産み育てながら仕事もする」ことが、周囲に支えられつつ当たり前にできるということです。

普通に働きながら子供も産み育てたいのに、諸事情でどちらかをあきらめさせられるというのは、そもそも人権侵害なのです。人権を最大限守るのは、地域としても自治体としても当然のこと。人口増だの経済活性化だのは、その先にくっついてくる結果にすぎません。

働きたいし、子育てもしたい。この二つの、人間の基本的な欲求に同時に応える努力をすると、人口は増える。それを証明したのが流山ということなのではないでしょうか。

大西 4月の統一地方選で、井崎市長は6選を果たしましたが、市長選には他に2人が立候補し、市議選には定員28人に対して37人が立候補しました。

地方選は対立候補者が出て来ず無投票になる例が少なくない中、流山市は「俺にやらせろ」「私にもやらせて」とまさに「すごい」ことになっています。 市民と市政にある程度の覚悟があれば、こんな状況が生まれるわけで、流山でここまでできたのだから、他の自治体でも少子化についてあきらめるのはまだ早いと思います。 (この稿を終わります)

大西康之(おおにしやすゆき) ジャーナリスト。1965年愛知県生まれ。早稲田大学法学部卒業後、日本経済新聞社入社。欧州総局(ロンドン)、日本経済新聞編集委員、日経ビジネス編集委員などを経て2016年独立。『起業の天才! 江副浩正 8兆円企業リクルートをつくった男』など著書多数。

藻谷浩介(もたにこうすけ) 地域エコノミスト。1964年山口県生まれ。東京大学法学部卒業。日本総合研究所主任研究員。2000年ごろより、地域振興や人口成熟問題に関して精力的に研究、講演を行う。『しなやかな日本列島のつくりかた』(対話集)、『里山資本主義』など著書多数。 「週刊新潮」2023年5月18日号 掲載

新潮社

タグ:少子化 校則全廃

袖ケ浦市は今のままでよいのか 連載3 [市政全般]

(流山市の話の続きです)

◆ 子育て期間はナショナルから切り離される

大西 本には書き切れていないかもしれないんですが、そういう変化は特に子育て世代で起きている気がします。先ほどの話との関連でいうと、今の流山で面白いことをやっている人たちも、子供が生まれるまでは、どっぷりナショナルなんですよ。彼ら彼女らにとって、流山は単なるベッドタウン。霞が関や丸の内で、自分たちが日本を背負っているつもりで一生懸命働いて、寝に帰ってきている。

でもそれが、妊娠した、子供が生まれた、子育てに入ったという段階を経て、いったんナショナルから切り離されます。日本を背負って霞が関や丸の内で働くということはさておき、保育園の問題を含めて、子育てと自分の仕事をどう両立するかという現実の問題が、眼前に迫ってきますからね。

そしてたまたま人口15万人(05年時点)の小さな街で、有名になった送迎保育ステーションをはじめ、市長が徹底的に子育て支援をやったら、一旦、ナショナルから強制離脱させられた子育て世代の人たちが集まってきちゃった。 集まってきて、子育てしている期間はナショナルから切り離される。

そこで生まれて初めてローカルに目が向くわけです。

「うちの子が育つ街」を考えたときに、ナショナルなことよりも、これまではあまり考えたことのなかった、自分の子供を取り囲む環境のほうが大事じゃない? みたいな感じになる。

藻谷 ローカルな問題に、ナショナルな解決はありません。必要なのはローカルな行動で、その際にはグローバルな視野も必要なのです。まさにそれを実践したのが、流山市長でした。

◆ 世界屈指の企業も進出

大西 自治体の側からみると、子育ての期間というのは、ナショナルな人たちを地元に振り向かせるチャンスなんですよね。だから子育てだけじゃなくて、今まではバリバリやってきたんだから、ここでもその能力を生かしてよ、というようなオファーをすると、とてつもない能力を発揮する。

本当にローカルでグローバルとつながっていくような仕事を作ったりするんです。

藻谷 流山には世界的な物流不動産企業のGLPが巨大倉庫を造っているわけですが、土地が余っていて交通の便が良いというだけではなく、優秀な働き手がいるという気配を感じ取っていたんじゃないのかな。

二子玉川の開発で有名な高島屋系列の東神開発にしても、デベロッパーの入札があったころは雑木林と田んぼだらけだった流山に進出するというのは相当な決断ですが、子育て世代の人材が集まる流山の将来性を感じていたのかも

大西 江戸川の河川敷に巨大倉庫群があって、その中にAmazon、楽天、ヤマト運輸、佐川急便が入っていて、そのライトが光っている……。なかなかの絵ですよ。

藻谷 流山市が「敷地の2割の緑化」など、厳しい条件を志高く求めていたからこそ、安手の流通団地にならず、GLPのような世界屈指の企業にも選ばれる結果になったのでしょうね。

◆ 流山はシムシティ

藻谷 実は私、千葉県の新浦安の住民だったんです。1982年、東京ディズニーランド開業の前の年、まだ京葉線が通っていないころに両親が家を買って、大学時代から10年近く住んでいました。それで『流山がすごい』も、浦安と対比しながら読んだわけです。

88年に新浦安駅が開業しますが、やがて駅前にはダイエーとファッションモール、ちょっと離れたところにイトーヨーカドーもできた。都心以外でショッピングセンターが複数できるまれな例でした。 人口は激増して、ディズニーランド需要でホテルも林立。明海大学は不動産学部で有名になったし、墓地公園も最初から造っていた。さらに順天堂大学病院を誘致。図書館もすごく立派で、40年前に既に知的なマダム層を引き付けていました。

それでも結局、浦安は流山にはなれなかった。どこまでもベッドタウンなんです。高学歴女性が働くことは想定されず、あるのは「奥様が楽しく過ごせるように」という発想だけ。多摩田園都市もそうですね。

大西 なるほど。市民は帰って寝るだけ。あとは消費者になるだけということですね。

藻谷 住んでいる人の中にはキャリアウーマンも多かったんですが、そういう層がまちづくりに参加する仕組みになっていないわけですね。こう説明しても、「寝に帰って、消費するだけで何が悪いの?」という人もいるんですが、そういう人には『流山がすごい』を3回繰り返して読んで、よく考えろ、と言いたい(笑)。

大西 本の中で、流山はシムシティのようだ、という市民の声を紹介しました。シムシティは、かつて世界中で大ヒットした、仮想の街で道路や発電所を造るパソコンゲームです。やはり今の流山には、自分たちの街を自分たちでつくっていく、という雰囲気があるんですよ。

(明日で終了)

◆ 子育て期間はナショナルから切り離される

大西 本には書き切れていないかもしれないんですが、そういう変化は特に子育て世代で起きている気がします。先ほどの話との関連でいうと、今の流山で面白いことをやっている人たちも、子供が生まれるまでは、どっぷりナショナルなんですよ。彼ら彼女らにとって、流山は単なるベッドタウン。霞が関や丸の内で、自分たちが日本を背負っているつもりで一生懸命働いて、寝に帰ってきている。

でもそれが、妊娠した、子供が生まれた、子育てに入ったという段階を経て、いったんナショナルから切り離されます。日本を背負って霞が関や丸の内で働くということはさておき、保育園の問題を含めて、子育てと自分の仕事をどう両立するかという現実の問題が、眼前に迫ってきますからね。

そしてたまたま人口15万人(05年時点)の小さな街で、有名になった送迎保育ステーションをはじめ、市長が徹底的に子育て支援をやったら、一旦、ナショナルから強制離脱させられた子育て世代の人たちが集まってきちゃった。 集まってきて、子育てしている期間はナショナルから切り離される。

そこで生まれて初めてローカルに目が向くわけです。

「うちの子が育つ街」を考えたときに、ナショナルなことよりも、これまではあまり考えたことのなかった、自分の子供を取り囲む環境のほうが大事じゃない? みたいな感じになる。

藻谷 ローカルな問題に、ナショナルな解決はありません。必要なのはローカルな行動で、その際にはグローバルな視野も必要なのです。まさにそれを実践したのが、流山市長でした。

◆ 世界屈指の企業も進出

大西 自治体の側からみると、子育ての期間というのは、ナショナルな人たちを地元に振り向かせるチャンスなんですよね。だから子育てだけじゃなくて、今まではバリバリやってきたんだから、ここでもその能力を生かしてよ、というようなオファーをすると、とてつもない能力を発揮する。

本当にローカルでグローバルとつながっていくような仕事を作ったりするんです。

藻谷 流山には世界的な物流不動産企業のGLPが巨大倉庫を造っているわけですが、土地が余っていて交通の便が良いというだけではなく、優秀な働き手がいるという気配を感じ取っていたんじゃないのかな。

二子玉川の開発で有名な高島屋系列の東神開発にしても、デベロッパーの入札があったころは雑木林と田んぼだらけだった流山に進出するというのは相当な決断ですが、子育て世代の人材が集まる流山の将来性を感じていたのかも

大西 江戸川の河川敷に巨大倉庫群があって、その中にAmazon、楽天、ヤマト運輸、佐川急便が入っていて、そのライトが光っている……。なかなかの絵ですよ。

藻谷 流山市が「敷地の2割の緑化」など、厳しい条件を志高く求めていたからこそ、安手の流通団地にならず、GLPのような世界屈指の企業にも選ばれる結果になったのでしょうね。

◆ 流山はシムシティ

藻谷 実は私、千葉県の新浦安の住民だったんです。1982年、東京ディズニーランド開業の前の年、まだ京葉線が通っていないころに両親が家を買って、大学時代から10年近く住んでいました。それで『流山がすごい』も、浦安と対比しながら読んだわけです。

88年に新浦安駅が開業しますが、やがて駅前にはダイエーとファッションモール、ちょっと離れたところにイトーヨーカドーもできた。都心以外でショッピングセンターが複数できるまれな例でした。 人口は激増して、ディズニーランド需要でホテルも林立。明海大学は不動産学部で有名になったし、墓地公園も最初から造っていた。さらに順天堂大学病院を誘致。図書館もすごく立派で、40年前に既に知的なマダム層を引き付けていました。

それでも結局、浦安は流山にはなれなかった。どこまでもベッドタウンなんです。高学歴女性が働くことは想定されず、あるのは「奥様が楽しく過ごせるように」という発想だけ。多摩田園都市もそうですね。

大西 なるほど。市民は帰って寝るだけ。あとは消費者になるだけということですね。

藻谷 住んでいる人の中にはキャリアウーマンも多かったんですが、そういう層がまちづくりに参加する仕組みになっていないわけですね。こう説明しても、「寝に帰って、消費するだけで何が悪いの?」という人もいるんですが、そういう人には『流山がすごい』を3回繰り返して読んで、よく考えろ、と言いたい(笑)。

大西 本の中で、流山はシムシティのようだ、という市民の声を紹介しました。シムシティは、かつて世界中で大ヒットした、仮想の街で道路や発電所を造るパソコンゲームです。やはり今の流山には、自分たちの街を自分たちでつくっていく、という雰囲気があるんですよ。

(明日で終了)

袖ケ浦市は今のままでよいのか 連載2 [市政全般]

県内財政力指数第3位の袖ケ浦市に対し、ここで取り上げようとしているのは、まさに対極的位置にある第11位の流山市のことである。財政破綻の流山市のどこが良いのだ…とおっしゃる方も多いと思う。ここでは「流山がすごい」という本を書かれた藻谷浩介さんと、ジャーナリスト大西康之さんの対談からスゴイ実態を紹介する。 調査・富樫 編集・かわかみ

『流山がすごい』は、駅前ビルの仮託児所に園児を送っていくと、そこから先は市が各保育園までの送迎をやってくれる「送迎保育ステーション」をはじめ、「子育て中の共働き世帯」に的を絞った政策を打ち出した結果、全国700以上の市の中で6年連続、人口増加率トップを達成している千葉県流山市の実像に迫った作品です。

また、「子育てしやすい街」には、第一線で活躍する多くの人々が移住し、しかも女性の創業への支援も手厚いため、市内で新しい雇用が生まれています。

そのほか二子玉川(東京・世田谷区)を開発したデベロッパーや、世界的な物流不動産企業なども進出し、街が活気づいています。その結果、2005年に約15万人だった人口は最近、21万人を突破しました。藻谷さんはどうお読みになったのでしょうか。

藻谷 『流山がすごい』は毎日新聞の書評で取り上げさせてもらいました。私が取り上げないで、誰が取り上げるのかという勢いでね(笑)。特にあとがきに書いてあることに、「まさにその通り」と膝を打ったのです。

大西 「彼ら(霞が関や丸の内の人々)から情報を得て記事を書く自分も日本を動かす一員だと勘違いしていた」「中央はすっかり機能不全を起こしている。この窮状を変えるのは市民であり市政ではないのか」といったあたりでしょうか(笑)。

藻谷 いま世界の標準は、グローカル(グローバルとローカルを合わせた造語)ですからね。

大西 世界的な視野を持ちつつ、地元に根差し、国際人兼地域人として行動することが、経済を伸ばし、人材を育てるのです。 その反対が、「ナショナル」な街・東京です。ものごとを全国一元で捉える人たちが、全国一元の政治行政やビジネスをしている。彼らには地域人の自覚がなく、かといってグローバルな視野もない。まるで昭和の、巨人軍中心の野球界のよう。だから日本は成長しない。

藻谷 大西さんの場合は、もともと流山にお住まいで、赴任先のイギリスから帰国してこの本を書かれた。日経新聞の国際経済報道の第一線にいた記者が、グローカルな視点で自分の地元を描いた。だからすごいのです。

大西 ロンドンには特派員として4年間いたのですが、やはりものの見え方が変わったところはありますね。 藻谷さんの『デフレの正体』を読んだのはもうだいぶ前のことです。私は日経新聞でずっと経済記者として中央官庁や大企業の取材をやっていて、日本経済の停滞は、国際経済競争に負けたからだと単純に思っていたのですが、あの本を読んで全然違うじゃないか、と気が付いたんです。

日本の輸出額はバブル期よりずっと多いし、経常収支もずっと黒字なんですよね。

藻谷 ありがとうございます。ところがその肝心なところを読んでくださっている方は、少ないんですよ。本の中で、「日本人の問題は、SY(数字を読まない)、KY(空気しか読まない)、GM(現場を見ない)だ」と書いたのですが、特にSYは今でもひどいものです。 「日本は国際競争に負けた」という空気に浸り、昨年の輸出額が、円ベースでもドルベースでも史上最高水準であることに誰も気付いていない。でも無用な円安誘導で、化石燃料代が高騰し、貿易収支は大赤字。さらにそれ以前、アベノミクスの間に、日本の名目GDP(ドルベース)は2割も減少したのですが、誰も数字を見ていません

ナショナルな発想では、経済はわかりません。ローカルな視点で輸出企業の現場を見ればフル稼働状態なのに、グローバルにドル換算してみれば日本経済は縮小している。「そうか、稼いだ外貨が人件費に回らず、消費に回っていないのか」と、現実に気付くには、頭がグローカルでなくては。

大西 本当にそうですよね。ローカルを見ないとリアルはわからない。

藻谷 そんな日本の中枢にいる人たちの「江戸幕府っぽさ」と比べると、流山は、商売人中心に自治運営されている昔の大坂というか、とにかく動きが速くてダイナミックですね。

大西 本には書き切れていないかもしれないんですが、そういう変化は特に子育て世代で起きている気がします。先ほどの話との関連でいうと、今の流山で面白いことをやっている人たちも、子供が生まれるまでは、どっぷりナショナルなんですよ。彼ら彼女らにとって、流山は単なるベッドタウン。霞が関や丸の内で、自分たちが日本を背負っているつもりで一生懸命働いて、寝に帰ってきている。

でもそれが、妊娠した、子供が生まれた、子育てに入ったという段階を経て、いったんナショナルから切り離されます。日本を背負って霞が関や丸の内で働くということはさておき、保育園の問題を含めて、子育てと自分の仕事をどう両立するかという現実の問題が、眼前に迫ってきますからね。

そしてたまたま人口15万人(05年時点)の小さな街で、有名になった送迎保育ステーションをはじめ、市長が徹底的に子育て支援をやったら、一旦、ナショナルから強制離脱させられた子育て世代の人たちが集まってきちゃった。

集まってきて、子育てしている期間はナショナルから切り離される。そこで生まれて初めてローカルに目が向くわけです。「うちの子が育つ街」を考えたときに、ナショナルなことよりも、これまではあまり考えたことのなかった、自分の子供を取り囲む環境のほうが大事じゃない? みたいな感じになる。

藻谷 ローカルな問題に、ナショナルな解決はありません。必要なのはローカルな行動で、その際にはグローバルな視野も必要なのです。まさにそれを実践したのが、流山市長でした。

(明日に続く)

『流山がすごい』は、駅前ビルの仮託児所に園児を送っていくと、そこから先は市が各保育園までの送迎をやってくれる「送迎保育ステーション」をはじめ、「子育て中の共働き世帯」に的を絞った政策を打ち出した結果、全国700以上の市の中で6年連続、人口増加率トップを達成している千葉県流山市の実像に迫った作品です。

また、「子育てしやすい街」には、第一線で活躍する多くの人々が移住し、しかも女性の創業への支援も手厚いため、市内で新しい雇用が生まれています。

そのほか二子玉川(東京・世田谷区)を開発したデベロッパーや、世界的な物流不動産企業なども進出し、街が活気づいています。その結果、2005年に約15万人だった人口は最近、21万人を突破しました。藻谷さんはどうお読みになったのでしょうか。

藻谷 『流山がすごい』は毎日新聞の書評で取り上げさせてもらいました。私が取り上げないで、誰が取り上げるのかという勢いでね(笑)。特にあとがきに書いてあることに、「まさにその通り」と膝を打ったのです。

大西 「彼ら(霞が関や丸の内の人々)から情報を得て記事を書く自分も日本を動かす一員だと勘違いしていた」「中央はすっかり機能不全を起こしている。この窮状を変えるのは市民であり市政ではないのか」といったあたりでしょうか(笑)。

藻谷 いま世界の標準は、グローカル(グローバルとローカルを合わせた造語)ですからね。

大西 世界的な視野を持ちつつ、地元に根差し、国際人兼地域人として行動することが、経済を伸ばし、人材を育てるのです。 その反対が、「ナショナル」な街・東京です。ものごとを全国一元で捉える人たちが、全国一元の政治行政やビジネスをしている。彼らには地域人の自覚がなく、かといってグローバルな視野もない。まるで昭和の、巨人軍中心の野球界のよう。だから日本は成長しない。

藻谷 大西さんの場合は、もともと流山にお住まいで、赴任先のイギリスから帰国してこの本を書かれた。日経新聞の国際経済報道の第一線にいた記者が、グローカルな視点で自分の地元を描いた。だからすごいのです。

大西 ロンドンには特派員として4年間いたのですが、やはりものの見え方が変わったところはありますね。 藻谷さんの『デフレの正体』を読んだのはもうだいぶ前のことです。私は日経新聞でずっと経済記者として中央官庁や大企業の取材をやっていて、日本経済の停滞は、国際経済競争に負けたからだと単純に思っていたのですが、あの本を読んで全然違うじゃないか、と気が付いたんです。

日本の輸出額はバブル期よりずっと多いし、経常収支もずっと黒字なんですよね。

藻谷 ありがとうございます。ところがその肝心なところを読んでくださっている方は、少ないんですよ。本の中で、「日本人の問題は、SY(数字を読まない)、KY(空気しか読まない)、GM(現場を見ない)だ」と書いたのですが、特にSYは今でもひどいものです。 「日本は国際競争に負けた」という空気に浸り、昨年の輸出額が、円ベースでもドルベースでも史上最高水準であることに誰も気付いていない。でも無用な円安誘導で、化石燃料代が高騰し、貿易収支は大赤字。さらにそれ以前、アベノミクスの間に、日本の名目GDP(ドルベース)は2割も減少したのですが、誰も数字を見ていません

ナショナルな発想では、経済はわかりません。ローカルな視点で輸出企業の現場を見ればフル稼働状態なのに、グローバルにドル換算してみれば日本経済は縮小している。「そうか、稼いだ外貨が人件費に回らず、消費に回っていないのか」と、現実に気付くには、頭がグローカルでなくては。

大西 本当にそうですよね。ローカルを見ないとリアルはわからない。

藻谷 そんな日本の中枢にいる人たちの「江戸幕府っぽさ」と比べると、流山は、商売人中心に自治運営されている昔の大坂というか、とにかく動きが速くてダイナミックですね。

大西 本には書き切れていないかもしれないんですが、そういう変化は特に子育て世代で起きている気がします。先ほどの話との関連でいうと、今の流山で面白いことをやっている人たちも、子供が生まれるまでは、どっぷりナショナルなんですよ。彼ら彼女らにとって、流山は単なるベッドタウン。霞が関や丸の内で、自分たちが日本を背負っているつもりで一生懸命働いて、寝に帰ってきている。

でもそれが、妊娠した、子供が生まれた、子育てに入ったという段階を経て、いったんナショナルから切り離されます。日本を背負って霞が関や丸の内で働くということはさておき、保育園の問題を含めて、子育てと自分の仕事をどう両立するかという現実の問題が、眼前に迫ってきますからね。

そしてたまたま人口15万人(05年時点)の小さな街で、有名になった送迎保育ステーションをはじめ、市長が徹底的に子育て支援をやったら、一旦、ナショナルから強制離脱させられた子育て世代の人たちが集まってきちゃった。

集まってきて、子育てしている期間はナショナルから切り離される。そこで生まれて初めてローカルに目が向くわけです。「うちの子が育つ街」を考えたときに、ナショナルなことよりも、これまではあまり考えたことのなかった、自分の子供を取り囲む環境のほうが大事じゃない? みたいな感じになる。

藻谷 ローカルな問題に、ナショナルな解決はありません。必要なのはローカルな行動で、その際にはグローバルな視野も必要なのです。まさにそれを実践したのが、流山市長でした。

(明日に続く)

タグ:流山市 グローカル 市長