豊驍の海であった東京湾 5 [漁業]

地球はCO2ゼロを求め泣き叫んでいる

化石燃料を燃やしCO2をばらまく火力はもう作らないで欲しい。

有り余るほど太陽光・風力発電を増やせば余った電気は蓄電池保存、また水素を生産し大量保管、悪天候や夜間は燃料電池で乗り切れます。(クリックすると大きくなります)

このような被害が世界中で発生し日本でも毎年、線状降水帯が発生し洪水、山崩れが起きています。今年は東北で被害がありました。

南極・北極、アルプスの氷河が溶け出し都市と農地の水没危険、マラリア発生。国連で議論されています。議論されていますが中国・インド・日本の欲望のため対策の実行が進んでいません

東京湾だけでなく世界中の漁場でも異変が進行し魚で消えています。海水温度1℃上昇カナダからカニが消え始めています。食料危機が迫っています。

◆ 東京ガスさんにお願いがあります。

1.日本では工場の屋根・空き地、市内ではスーパー、ドラッグストア、スタンドなどの数多くの屋根、公共施設の屋根に太陽光を設置する、 農家の高齢化で耕作放棄の土地が全国にあります。下は田畑、上は太陽光発電パネルのソーラーシェアリングを建設するというような地域密着型で発展する経営戦略を実施してください

2.日本は土地が狭く山国で人口が多いので自然エネルギー電力は高くつきます。海外の10倍以上高いと聞いています。

ならば海外の友好国で適地に大規模な設備で有り余る自然エネルギー電力を生産してください

そうすれば時間とともにグリーン水素の大量生産も可能になり、水とCO2からガスでも石油でもプラスチックでも生産可能になります。

3. プラスチック原料はバイオマスを原料にして同様なことができるはずです、このような先進的企業にも投資して育ててください

東京ガスのような大きな会社がどう動くか?で未来が決まります。

決してCO2を増やし世界市民を犠牲にする火力発電を作ったら東京ガス社員も市民も幸せになれません

◆ 日本の産業発展につくす渋沢栄一の遺伝子は

渋沢栄一は500以上の会社をつくることに関係しました。栄一はお金もうけのことよりも、いつも人々のためになることを考えて仕事をしていたのです。こうした栄一の力が今の日本の発展につながっているのです。

と渋沢 栄一 デジタルミュージアム【shibusawa eiichi digital museum】に書いてありました

(連載は今日で終了です。読破ありがとうございます)

化石燃料を燃やしCO2をばらまく火力はもう作らないで欲しい。

有り余るほど太陽光・風力発電を増やせば余った電気は蓄電池保存、また水素を生産し大量保管、悪天候や夜間は燃料電池で乗り切れます。(クリックすると大きくなります)

このような被害が世界中で発生し日本でも毎年、線状降水帯が発生し洪水、山崩れが起きています。今年は東北で被害がありました。

南極・北極、アルプスの氷河が溶け出し都市と農地の水没危険、マラリア発生。国連で議論されています。議論されていますが中国・インド・日本の欲望のため対策の実行が進んでいません

東京湾だけでなく世界中の漁場でも異変が進行し魚で消えています。海水温度1℃上昇カナダからカニが消え始めています。食料危機が迫っています。

◆ 東京ガスさんにお願いがあります。

1.日本では工場の屋根・空き地、市内ではスーパー、ドラッグストア、スタンドなどの数多くの屋根、公共施設の屋根に太陽光を設置する、 農家の高齢化で耕作放棄の土地が全国にあります。下は田畑、上は太陽光発電パネルのソーラーシェアリングを建設するというような地域密着型で発展する経営戦略を実施してください

2.日本は土地が狭く山国で人口が多いので自然エネルギー電力は高くつきます。海外の10倍以上高いと聞いています。

ならば海外の友好国で適地に大規模な設備で有り余る自然エネルギー電力を生産してください

そうすれば時間とともにグリーン水素の大量生産も可能になり、水とCO2からガスでも石油でもプラスチックでも生産可能になります。

3. プラスチック原料はバイオマスを原料にして同様なことができるはずです、このような先進的企業にも投資して育ててください

東京ガスのような大きな会社がどう動くか?で未来が決まります。

決してCO2を増やし世界市民を犠牲にする火力発電を作ったら東京ガス社員も市民も幸せになれません

◆ 日本の産業発展につくす渋沢栄一の遺伝子は

渋沢栄一は500以上の会社をつくることに関係しました。栄一はお金もうけのことよりも、いつも人々のためになることを考えて仕事をしていたのです。こうした栄一の力が今の日本の発展につながっているのです。

と渋沢 栄一 デジタルミュージアム【shibusawa eiichi digital museum】に書いてありました

(連載は今日で終了です。読破ありがとうございます)

豊驍の海であった東京湾 4 [漁業]

★ 温排水包絡線

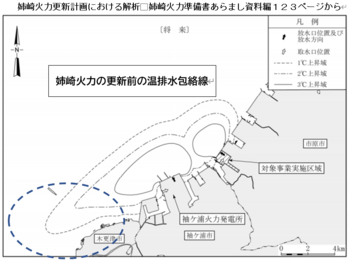

1.東電が姉崎火力の古い火力を新型に更新する際の海水温度上昇を評価した“温排水包絡線”

2.東京ガス千葉袖ケ浦パワー社が提出した姉崎火力、袖ケ浦火力からと自分の温排水の3か所合計の“温排水包絡線”が東電発表の“温排水包絡線”よりも干潟から離れていることで判明していると見える。

60万kW6基で360万kWの姉崎火力を1-4号廃止、65万kW2基と更新する場合の姉崎火力と東電の袖ケ浦火力の温排水包絡線は以下のとおり(クリックすると大きくなります)

ここが海苔養殖場でアサリなどの養貝場

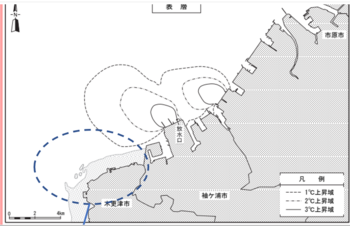

60万kW1基、100万kW3基の袖ケ浦火力の排水口のすぐとなりに65万kW3基の温排水を水中放水し、姉崎火力の温排水影響も一緒に評価する場合の温排水包絡線は以下のとおり

温排水量は増えても温排水包絡線が干潟から離れるように書かれていて疑問に感じるが建設事業者は東電のデータを使って評価・作図できないと逃げている。

これでは信頼関係はできない、逆に自分のデータを公開してお金を支払って東電に解析してもらえば精度よく出せたはず、なぜそうしなかったのか大いに疑問がある。 不都合な真実の包絡線が出ると分かっていたからではないのか?

(明日が最終号になります)

1.東電が姉崎火力の古い火力を新型に更新する際の海水温度上昇を評価した“温排水包絡線”

2.東京ガス千葉袖ケ浦パワー社が提出した姉崎火力、袖ケ浦火力からと自分の温排水の3か所合計の“温排水包絡線”が東電発表の“温排水包絡線”よりも干潟から離れていることで判明していると見える。

60万kW6基で360万kWの姉崎火力を1-4号廃止、65万kW2基と更新する場合の姉崎火力と東電の袖ケ浦火力の温排水包絡線は以下のとおり(クリックすると大きくなります)

ここが海苔養殖場でアサリなどの養貝場

60万kW1基、100万kW3基の袖ケ浦火力の排水口のすぐとなりに65万kW3基の温排水を水中放水し、姉崎火力の温排水影響も一緒に評価する場合の温排水包絡線は以下のとおり

温排水量は増えても温排水包絡線が干潟から離れるように書かれていて疑問に感じるが建設事業者は東電のデータを使って評価・作図できないと逃げている。

これでは信頼関係はできない、逆に自分のデータを公開してお金を支払って東電に解析してもらえば精度よく出せたはず、なぜそうしなかったのか大いに疑問がある。 不都合な真実の包絡線が出ると分かっていたからではないのか?

(明日が最終号になります)

豊驍の海であった東京湾 3 [漁業]

★ メタボと栄養失調が共存する東京湾の水

高度成長で関東地方への人口集中2900万人の生活排水が多摩川、荒川、小櫃川などの河川、そして下水道を通じて東京湾に流れ込んで窒素リン酸過剰のメタボ状態、だから赤潮発生、青潮で大量死を繰り返す。

その生活排水はキッチンやトイレ下水だけでなく髪を黄色に染める、お風呂石鹸からボディシャンプーへの変化、おまけにマイカーまでシャンプーということでバクテリアもさすがに分解困難な物質。

おかげで汚染がひどく一方、都会化で森・里山がアスファルト・コンクリートになって落ち葉・腐葉土でろ過され腐葉土がつくるフルボ酸鉄という海藻・魚類が好む栄養・ビタミンが減った。

フルボ酸鉄は動物の血液のヘモグロビンと同じ有機鉄で生物に必須の栄養・ビタミンのような働きもの。この栄養・ビタミン不足も相まって東京湾で捕れる魚は激減してしまっているのが現在である。

そこに降って沸いたのが出光バルクターミナル空き地に火力発電所建設問題

日本を壊した問題児の第二次安倍政権が石炭火力増強の考えを2014年に発表したことで石炭火力建設を目指す会社が全国に降って沸いた。 袖ケ浦だけでなく千葉市にも市原市にも石炭火力の建設問題が勃発!!

出光興産、九州電力、東京ガスの3社も時勢に遅れてはいけないと石炭火力発電所建設を目指した。

しかし、世界市民の 『地球危機の最中に石炭火力とはありえない』 との批判で断念したものの九州電力は九州地方での電力需要の縮小で関東地方に進出したいという欲望、東京ガスは将来ガス需要が減るから電力に活路を見出したいということで電気購入顧客をどんどん増やし120―>240―>270―>300万件もの契約を東電顧客から奪い取った。

『ガス火力は再エネの欠点をカバーできる』 を錦の御旗に進む東京ガス

そうなると買って売る電気では儲からない、電力市場JEPXから買う電気は価格が不安定ということで自前の発電所が欲しいということで500万kWガス火力建設に方針を転換した。

ガスが燃料ならCO2は石炭の6割、粉塵・硫黄酸化物はゼロ、窒素酸化物は石炭より減少するから市民は納得するだろうという予測判断であったと想像する。

実際、ガスなら仕方ないという市民は多かったのは事実である。 しかし近年の気候変動を見て市民は疑問を持ち始めている。

漁獲減少でお金に困っている漁民には保証金を支払うということで批判をかわせると判断していたようで、温排水影響を小さく見せようと思っていた形跡が見える。

それは東京湾の海岸を80%埋め立て地にした 【大企業の今だけ金だけ自分だけ】 の論理で東京ガス創始者の渋沢栄一翁の母の言葉の 皆が幸せでないと本当の幸せはないよ! とは離れている。

(続く)

高度成長で関東地方への人口集中2900万人の生活排水が多摩川、荒川、小櫃川などの河川、そして下水道を通じて東京湾に流れ込んで窒素リン酸過剰のメタボ状態、だから赤潮発生、青潮で大量死を繰り返す。

その生活排水はキッチンやトイレ下水だけでなく髪を黄色に染める、お風呂石鹸からボディシャンプーへの変化、おまけにマイカーまでシャンプーということでバクテリアもさすがに分解困難な物質。

おかげで汚染がひどく一方、都会化で森・里山がアスファルト・コンクリートになって落ち葉・腐葉土でろ過され腐葉土がつくるフルボ酸鉄という海藻・魚類が好む栄養・ビタミンが減った。

フルボ酸鉄は動物の血液のヘモグロビンと同じ有機鉄で生物に必須の栄養・ビタミンのような働きもの。この栄養・ビタミン不足も相まって東京湾で捕れる魚は激減してしまっているのが現在である。

そこに降って沸いたのが出光バルクターミナル空き地に火力発電所建設問題

日本を壊した問題児の第二次安倍政権が石炭火力増強の考えを2014年に発表したことで石炭火力建設を目指す会社が全国に降って沸いた。 袖ケ浦だけでなく千葉市にも市原市にも石炭火力の建設問題が勃発!!

出光興産、九州電力、東京ガスの3社も時勢に遅れてはいけないと石炭火力発電所建設を目指した。

しかし、世界市民の 『地球危機の最中に石炭火力とはありえない』 との批判で断念したものの九州電力は九州地方での電力需要の縮小で関東地方に進出したいという欲望、東京ガスは将来ガス需要が減るから電力に活路を見出したいということで電気購入顧客をどんどん増やし120―>240―>270―>300万件もの契約を東電顧客から奪い取った。

『ガス火力は再エネの欠点をカバーできる』 を錦の御旗に進む東京ガス

そうなると買って売る電気では儲からない、電力市場JEPXから買う電気は価格が不安定ということで自前の発電所が欲しいということで500万kWガス火力建設に方針を転換した。

ガスが燃料ならCO2は石炭の6割、粉塵・硫黄酸化物はゼロ、窒素酸化物は石炭より減少するから市民は納得するだろうという予測判断であったと想像する。

実際、ガスなら仕方ないという市民は多かったのは事実である。 しかし近年の気候変動を見て市民は疑問を持ち始めている。

漁獲減少でお金に困っている漁民には保証金を支払うということで批判をかわせると判断していたようで、温排水影響を小さく見せようと思っていた形跡が見える。

それは東京湾の海岸を80%埋め立て地にした 【大企業の今だけ金だけ自分だけ】 の論理で東京ガス創始者の渋沢栄一翁の母の言葉の 皆が幸せでないと本当の幸せはないよ! とは離れている。

(続く)

豊驍の海であった東京湾 2 [漁業]

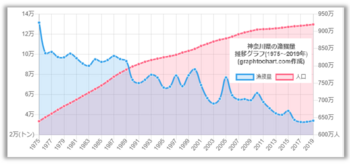

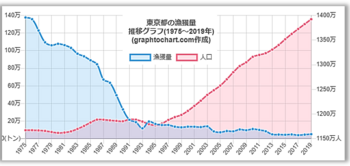

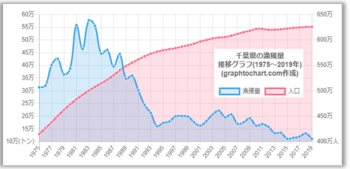

(昨日に続く)今日は3枚の統計図表をじっくり見ていただきます。

◆ 海水温度上昇だけでない水の変化

★ 経済発展=発電所増加=CO2増加・温排水増加と漁獲高の減少の関係を人口増加で見ると

太平洋にも面している神奈川県は意外に少なく減少率も少ない。(クリックすると大きくなります)

★ 東京都は意外に多かった、1993年以降横ばい

★ 東京湾と太平洋が漁場の千葉県も1993年以降低位安定の横ばいとなるもさすがに近年はさらに低位安定化

(明日に続く)

◆ 海水温度上昇だけでない水の変化

★ 経済発展=発電所増加=CO2増加・温排水増加と漁獲高の減少の関係を人口増加で見ると

太平洋にも面している神奈川県は意外に少なく減少率も少ない。(クリックすると大きくなります)

★ 東京都は意外に多かった、1993年以降横ばい

★ 東京湾と太平洋が漁場の千葉県も1993年以降低位安定の横ばいとなるもさすがに近年はさらに低位安定化

(明日に続く)

タグ:神奈川県 東京都 千葉県

豊饒の海であった東京湾 1 [漁業]

◆ 豊饒の海の東京湾で漁業を続けたい

★ 木更津漁民には火力発電の温排水はいらない、温排水は迷惑

江戸前の魚というと高級魚の響きがあります。 実際に東京湾は世界でも稀に見る豊饒の海で世界一人口の多かった江戸に魚介類を届けた。

海苔、アサリやハマグリなどの貝、アナゴなどの海底に棲む魚、イカ・タコ、イワシ・アジ・サッパなど、そして魚を食べる魚のスズキは今でも日本一の漁獲高を誇る。 魚を食べる魚が多いということは豊かな海である証拠

実際に自分の子供が小さかった1970年代南袖の海岸から干潟に入ると色んな貝だけでなくシャコ、タコも獲れ、バケツで持って帰って食べきれない貝は冷凍して後日食卓へ、という状況でした。

ところが下の日程表のように、東電の姉崎と袖ケ浦、富津火力千葉火力、磯子火力などが続々に運転開始されたころから海の様子はどんどん変わってきました。

姉崎火力運転開始 1号機:1967年12月 2号機:1969年11月 3号機:1971年6月

4号機:1972年9月 5号機:1977年4月 6号機:1979年10月

袖ケ浦火力運転開始 1号機:1974年8月 2号機:1975年9月 3号機:1977年2月

4号機:1979年8月

富津火力運転開始 1号機1986年11月 2号機1988年11月 3号機2003年11月

4号2010年10月 すべてガスタービンコンバインド火力

磯子火力運転開始 1号機2002年4月 2号機2009年7月

千葉火力運転開始 1号機2000年12月 2号2000機年6月 3号機2000年12月

袖ケ浦の4号機が運転開始した1979年ごろ以降、海の様子が一変したと木更津市の漁協組合員は言う

牛込・金田漁協の有料干潟も無料で入れた。南袖の干潟でも素手で獲れる貝類などが、いなくなったのです。

無料だからと大勢で海に入り欲張って手当たり次第漁ったことでいなくなってしまったのかなと思っていましたが、原因は大気中二酸化炭素(CO2)濃度上昇で、温かい外洋海水侵入と、続々と運転開始した火力発電所の温排水影響が原因と後になって分かりました。

海洋生物は1℃水温が上がることは人間にしてみれば10℃上がるのと同じとの話です。

(お風呂の温度が43℃までなら人間は快適、でも45℃と2℃上がるだけで熱湯風呂ですね)

この感覚で考えれば太平洋の海水温度が気候変動で1℃上がったうえに、8~9℃加熱された温排水が海面に広がって干潟に流れてくれば、貝も浅瀬で育つ魚の稚魚も生きていけないことは肌感覚でも理解できます。

(明日に続く)

★ 木更津漁民には火力発電の温排水はいらない、温排水は迷惑

江戸前の魚というと高級魚の響きがあります。 実際に東京湾は世界でも稀に見る豊饒の海で世界一人口の多かった江戸に魚介類を届けた。

海苔、アサリやハマグリなどの貝、アナゴなどの海底に棲む魚、イカ・タコ、イワシ・アジ・サッパなど、そして魚を食べる魚のスズキは今でも日本一の漁獲高を誇る。 魚を食べる魚が多いということは豊かな海である証拠

実際に自分の子供が小さかった1970年代南袖の海岸から干潟に入ると色んな貝だけでなくシャコ、タコも獲れ、バケツで持って帰って食べきれない貝は冷凍して後日食卓へ、という状況でした。

ところが下の日程表のように、東電の姉崎と袖ケ浦、富津火力千葉火力、磯子火力などが続々に運転開始されたころから海の様子はどんどん変わってきました。

姉崎火力運転開始 1号機:1967年12月 2号機:1969年11月 3号機:1971年6月

4号機:1972年9月 5号機:1977年4月 6号機:1979年10月

袖ケ浦火力運転開始 1号機:1974年8月 2号機:1975年9月 3号機:1977年2月

4号機:1979年8月

富津火力運転開始 1号機1986年11月 2号機1988年11月 3号機2003年11月

4号2010年10月 すべてガスタービンコンバインド火力

磯子火力運転開始 1号機2002年4月 2号機2009年7月

千葉火力運転開始 1号機2000年12月 2号2000機年6月 3号機2000年12月

袖ケ浦の4号機が運転開始した1979年ごろ以降、海の様子が一変したと木更津市の漁協組合員は言う

牛込・金田漁協の有料干潟も無料で入れた。南袖の干潟でも素手で獲れる貝類などが、いなくなったのです。

無料だからと大勢で海に入り欲張って手当たり次第漁ったことでいなくなってしまったのかなと思っていましたが、原因は大気中二酸化炭素(CO2)濃度上昇で、温かい外洋海水侵入と、続々と運転開始した火力発電所の温排水影響が原因と後になって分かりました。

海洋生物は1℃水温が上がることは人間にしてみれば10℃上がるのと同じとの話です。

(お風呂の温度が43℃までなら人間は快適、でも45℃と2℃上がるだけで熱湯風呂ですね)

この感覚で考えれば太平洋の海水温度が気候変動で1℃上がったうえに、8~9℃加熱された温排水が海面に広がって干潟に流れてくれば、貝も浅瀬で育つ魚の稚魚も生きていけないことは肌感覚でも理解できます。

(明日に続く)

タグ:豊驍の海 海水温 温排水

ノリ養殖家の記録 3 [漁業]

~昨日からの続きです~

「地球で言ったらとても短い期間で、地球は急に悪化している。この悪化を、人々はどのように捉えているのかを考えると怖い。国の偉い人が、気候変動の影響を全くわかっていない気がする。」

また、気候変動以外にも、頭を抱える問題があると言います。

三浦半島東海岸、千葉県に向かって少し突き出たところに位置する走水では、多くのプラスチックゴミが海岸に流れつくそうです。

東京湾の海流の図(丸良水産HPより)

東京湾に流れ込む海流は、千葉県沖に沿って湾内に入り、神奈川県沖に沿って外へ流れていくため、東京湾西部で少し湾に出っ張ったところに位置する走水には、東京湾北部からやってきたゴミが流れ着くそうです。

「ここに住む人たちは故意に海にゴミを捨てたりしない。なのに、海岸にはゴミがたくさんある。ということは、海を伝って東京湾一帯から流れついてきたとしか考えられない。」

◆ できるところから地球に優しい取り組みをしたい

プラスチックゴミをきっかけに、長塚さんは多くのことに取り組んでいます。

「最近始めたのは、レジ袋の紙袋化。他にも養殖を始めた海ぶどうは、再生紙のパッケージで売るようにした。また、これからは、お客さんが入れ物を持ってきてくれたら、商品の割増をするような取り組みも検討している。」

既に取り組みを始めている長塚さんですが、実は葛藤もあるそうです。

「海苔を乾燥する時は、機械を使うんだけれど、その機械は今まで重油で動かしていた。他にも、たくさんの電気を使っている。こういった仕事に使うエネルギーを、自然エネルギーに切り替えていきたい」

「出荷用の容器も気になっている。今の海苔は段ボールの箱を使って発送しているが、一回使っておしまい、というのが当たり前で、とてももったいない。再利用させて欲しいけれど、なかなか難しい。昔は木の箱を使って魚を市場に送って、空いた箱を回収してまた詰めて、みたいにやっていた。もう一度、昔のやり方でやってもいいのではと思うけれど、そうすると魚の鮮度が落ちてしまう。発泡スチロールでの出荷になってから、今の人は昔に比べて格段に美味しい魚を食べられている。なので、使い捨ての容器を使うことは心ぐるしいけれど、使い方が大切なんだと思う。」

今年1月に訪問した相模湾の目突漁師に続き、私たちの生活の根幹を支えてくださっている漁業従事者や農業従事者など、自然に寄り添って生きる人々が真っ先に地球の変化を感じ取り、また気候変動の被害を受けています。

気候変動の影響はすでに日本でも起きており、この変化を危機として受け止め、即座に行動を開始してかないといけないことを改めて感じました。

これ以上の気候危機を防ぐための具体的な行動として、日本の気候変動対策の強化に向けて声を上げること、そして、温室効果ガスを大量に排出する石炭火力発電所の新規建設の中止に向けて行動を起こすことは急務です。

FoE Japanは、気候変動がもたらす影響についての発信をいっそう強めるとともに、日本の気候変動政策の強化、今回訪問した地域のすぐ近くで建設が進む横須賀石炭火力発電所建設の中止を求めていきます。

(高橋英恵)

横須賀石炭火力事業についてはこちら

https://www.foejapan.org/climate/nocoal/yokosuka.html

てレポート

◆ 高橋さんのレポートに拍手を贈ります。若い人たちが、敢然とこのような運動に飛び込んでいらっしゃる。日本の未来も捨てたもんじゃない。一層のご健闘を・・・ kawakami

「地球で言ったらとても短い期間で、地球は急に悪化している。この悪化を、人々はどのように捉えているのかを考えると怖い。国の偉い人が、気候変動の影響を全くわかっていない気がする。」

また、気候変動以外にも、頭を抱える問題があると言います。

三浦半島東海岸、千葉県に向かって少し突き出たところに位置する走水では、多くのプラスチックゴミが海岸に流れつくそうです。

東京湾の海流の図(丸良水産HPより)

東京湾に流れ込む海流は、千葉県沖に沿って湾内に入り、神奈川県沖に沿って外へ流れていくため、東京湾西部で少し湾に出っ張ったところに位置する走水には、東京湾北部からやってきたゴミが流れ着くそうです。

「ここに住む人たちは故意に海にゴミを捨てたりしない。なのに、海岸にはゴミがたくさんある。ということは、海を伝って東京湾一帯から流れついてきたとしか考えられない。」

◆ できるところから地球に優しい取り組みをしたい

プラスチックゴミをきっかけに、長塚さんは多くのことに取り組んでいます。

「最近始めたのは、レジ袋の紙袋化。他にも養殖を始めた海ぶどうは、再生紙のパッケージで売るようにした。また、これからは、お客さんが入れ物を持ってきてくれたら、商品の割増をするような取り組みも検討している。」

既に取り組みを始めている長塚さんですが、実は葛藤もあるそうです。

「海苔を乾燥する時は、機械を使うんだけれど、その機械は今まで重油で動かしていた。他にも、たくさんの電気を使っている。こういった仕事に使うエネルギーを、自然エネルギーに切り替えていきたい」

「出荷用の容器も気になっている。今の海苔は段ボールの箱を使って発送しているが、一回使っておしまい、というのが当たり前で、とてももったいない。再利用させて欲しいけれど、なかなか難しい。昔は木の箱を使って魚を市場に送って、空いた箱を回収してまた詰めて、みたいにやっていた。もう一度、昔のやり方でやってもいいのではと思うけれど、そうすると魚の鮮度が落ちてしまう。発泡スチロールでの出荷になってから、今の人は昔に比べて格段に美味しい魚を食べられている。なので、使い捨ての容器を使うことは心ぐるしいけれど、使い方が大切なんだと思う。」

今年1月に訪問した相模湾の目突漁師に続き、私たちの生活の根幹を支えてくださっている漁業従事者や農業従事者など、自然に寄り添って生きる人々が真っ先に地球の変化を感じ取り、また気候変動の被害を受けています。

気候変動の影響はすでに日本でも起きており、この変化を危機として受け止め、即座に行動を開始してかないといけないことを改めて感じました。

これ以上の気候危機を防ぐための具体的な行動として、日本の気候変動対策の強化に向けて声を上げること、そして、温室効果ガスを大量に排出する石炭火力発電所の新規建設の中止に向けて行動を起こすことは急務です。

FoE Japanは、気候変動がもたらす影響についての発信をいっそう強めるとともに、日本の気候変動政策の強化、今回訪問した地域のすぐ近くで建設が進む横須賀石炭火力発電所建設の中止を求めていきます。

(高橋英恵)

横須賀石炭火力事業についてはこちら

https://www.foejapan.org/climate/nocoal/yokosuka.html

てレポート

◆ 高橋さんのレポートに拍手を贈ります。若い人たちが、敢然とこのような運動に飛び込んでいらっしゃる。日本の未来も捨てたもんじゃない。一層のご健闘を・・・ kawakami

ノリ養殖家の記録 2 [漁業]

「地球の変化に気付いて」横須賀海苔漁師の声

9/11、横須賀市走水で海苔養殖業を営む方を訪問し、気候変動が漁にどれほどの影響を与えているのかを伺いました。お話くださったのは長塚良治さん。今から約40年前、19歳の時から海苔養殖に携わり、現在2代目として、代々受け継がれてきた海苔養殖を引き継がれています。

「海苔はとても温度に敏感。魚は泳いで逃げられるけれど、海藻には足がない。そこ(地盤、網)に掴まるだけ。自分に耐えられない温度になってしまったら、死に絶えるだけなんです」

海苔の養殖技術については、昭和40年代は海に立てた支柱に自然に繁殖した海苔を加工・販売する形が主流だったようですが、研究開発が進んだ現在は、陸上で海苔の種付けをし、海水温が海苔にとって最適な温度になったら海に入れ、成長を促す漁法を取り入れています。だいたい9月後半に海苔の種つけ(陸上採苗)をし、11月頃に海に入れるそうです。しかし、海の状況について、40年間海苔養殖をやってきた中で、ここ20年急激に温暖化の影響を感じていると言います。

「海苔の成長に一番良い水温は18度。だいたい22〜23度になったら海に入れるけど、ここ20年、海水温がなかなか下がらない。海水温が下がってきたかなと思うと、台風がきて海がかき乱され、水温が不安定になる。」

海水温の上昇の影響は、それ以外にもあると教えてくださいました。今までは水の冷たさのせいで冬の期間は海底でじっとしていた魚たちが、海水温の上昇で活動できるようになり、養殖中の海苔を食べてしまうという、魚による食害も起きているようです。魚の食害を防ぐための網を張るようになりましたが、労力やお金もかかると言います。 (続く)

9/11、横須賀市走水で海苔養殖業を営む方を訪問し、気候変動が漁にどれほどの影響を与えているのかを伺いました。お話くださったのは長塚良治さん。今から約40年前、19歳の時から海苔養殖に携わり、現在2代目として、代々受け継がれてきた海苔養殖を引き継がれています。

「海苔はとても温度に敏感。魚は泳いで逃げられるけれど、海藻には足がない。そこ(地盤、網)に掴まるだけ。自分に耐えられない温度になってしまったら、死に絶えるだけなんです」

海苔の養殖技術については、昭和40年代は海に立てた支柱に自然に繁殖した海苔を加工・販売する形が主流だったようですが、研究開発が進んだ現在は、陸上で海苔の種付けをし、海水温が海苔にとって最適な温度になったら海に入れ、成長を促す漁法を取り入れています。だいたい9月後半に海苔の種つけ(陸上採苗)をし、11月頃に海に入れるそうです。しかし、海の状況について、40年間海苔養殖をやってきた中で、ここ20年急激に温暖化の影響を感じていると言います。

「海苔の成長に一番良い水温は18度。だいたい22〜23度になったら海に入れるけど、ここ20年、海水温がなかなか下がらない。海水温が下がってきたかなと思うと、台風がきて海がかき乱され、水温が不安定になる。」

海水温の上昇の影響は、それ以外にもあると教えてくださいました。今までは水の冷たさのせいで冬の期間は海底でじっとしていた魚たちが、海水温の上昇で活動できるようになり、養殖中の海苔を食べてしまうという、魚による食害も起きているようです。魚の食害を防ぐための網を張るようになりましたが、労力やお金もかかると言います。 (続く)

ノリ養殖家の記録 1 [漁業]

横須賀のノリ養殖家の記録が届いた。木更津・君津のノリ養殖は悲惨な状況にある中、対岸の横須賀では、このように奮闘されている方がいらっしゃる。その現状と因って来る原因を追究したスバラシイ記録である。誰がこの記録を書いたのか・・・2年前の若者来訪から話は始まる。その日のブログを再掲載する。是非この連載を読んでほしい。 kawakami

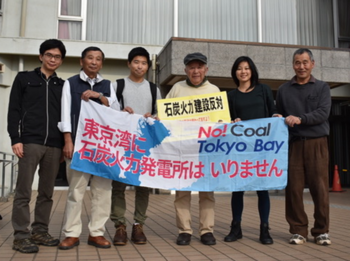

2018年11月12日、3人の若者が訪ねてきた。目的は石炭火力建設予定地の現地を自分たちの目で確かめることと、私たちに会って、なぜ「石炭火力建設反対運動に立ち上がったのか」その話を聞き、それを動画に制作し、活動の一部として発信したい・・ということであった。

彼らはNGO(非政府組織)法人で、平和・人権問題などで国際的な活動を行っている非営利の民間協力組織の「FoE Japan」 に属する若者たちである。

FoE Japan とは、世界75カ国に200万人のサポーターを有する環境団体のネットワークで、その中の日本の組織というわけである。日本での環境破壊問題で彼らが取り組んでいる問題を列挙してみると

★ 気候変動 ★ 原発 ★ 石炭火力・・輸出問題も含む ★ 東南アジアの森林破壊

★ 沖縄・辺野古基地問題 等々・・環境破壊に関係するあらゆることと言ってよい。

3人とも大学を卒業している。中の一人はFoE Japan本部のある、オランダの大学院で学び、研究成果を実践に結び付けるべく、この活動に飛びこんだ。キラキラ目が輝いている女性は、大学を卒業し、民間で2年間働きながら奨学金を返済し、それが終わったので念願のこの運動にはいったという。また本格的なカメラを担いできた若者は、口数は少ないが、その道一筋の表情に溢れていた。

こういう若者たちが実在することが嬉しかった。以前、高遠菜穂子さんを9条の会でお呼びしたことがある。イラクで拉致され、毅然と対応し釈放を勝ち取った事件だが、その後このことに対して「自己責任」なる意図的攻撃がなされたことに、腹を立てたことを思い出す。日本の若者が動乱の地に飛び込み、貧しい子供たちを救うために献身していることに、熱い拍手を贈るのが当たり前であろうに・・・

10数年前の話である。

本当は、私の方から話を聞きたかった。しかしこの日は次の日程があり、2時には、次の取材地、蘇我に飛んで行った。彼らの今後の奮闘を心から期待する。

FoE という奇妙な文字の羅列の意味を知らなかった。改めて書いておこう

Friends of the Earth の頭文字であった。

◎ 明日から始まる記録は、この中のお一人 高橋英恵さんの記録なのです。(続く)

2018年11月12日、3人の若者が訪ねてきた。目的は石炭火力建設予定地の現地を自分たちの目で確かめることと、私たちに会って、なぜ「石炭火力建設反対運動に立ち上がったのか」その話を聞き、それを動画に制作し、活動の一部として発信したい・・ということであった。

彼らはNGO(非政府組織)法人で、平和・人権問題などで国際的な活動を行っている非営利の民間協力組織の「FoE Japan」 に属する若者たちである。

FoE Japan とは、世界75カ国に200万人のサポーターを有する環境団体のネットワークで、その中の日本の組織というわけである。日本での環境破壊問題で彼らが取り組んでいる問題を列挙してみると

★ 気候変動 ★ 原発 ★ 石炭火力・・輸出問題も含む ★ 東南アジアの森林破壊

★ 沖縄・辺野古基地問題 等々・・環境破壊に関係するあらゆることと言ってよい。

3人とも大学を卒業している。中の一人はFoE Japan本部のある、オランダの大学院で学び、研究成果を実践に結び付けるべく、この活動に飛びこんだ。キラキラ目が輝いている女性は、大学を卒業し、民間で2年間働きながら奨学金を返済し、それが終わったので念願のこの運動にはいったという。また本格的なカメラを担いできた若者は、口数は少ないが、その道一筋の表情に溢れていた。

こういう若者たちが実在することが嬉しかった。以前、高遠菜穂子さんを9条の会でお呼びしたことがある。イラクで拉致され、毅然と対応し釈放を勝ち取った事件だが、その後このことに対して「自己責任」なる意図的攻撃がなされたことに、腹を立てたことを思い出す。日本の若者が動乱の地に飛び込み、貧しい子供たちを救うために献身していることに、熱い拍手を贈るのが当たり前であろうに・・・

10数年前の話である。

本当は、私の方から話を聞きたかった。しかしこの日は次の日程があり、2時には、次の取材地、蘇我に飛んで行った。彼らの今後の奮闘を心から期待する。

FoE という奇妙な文字の羅列の意味を知らなかった。改めて書いておこう

Friends of the Earth の頭文字であった。

◎ 明日から始まる記録は、この中のお一人 高橋英恵さんの記録なのです。(続く)

横須賀の海も [漁業]

NGO/NPO・ FoE JAPAN という組織がある。 Friend of the Earth Japan (FoE Japan)の略語で「地球上のすべての生命(人、民族、生物、自然)が互いに共生し、尊厳をもって生きることができる、平和で持続可能な社会を目指します。」というのが活動理念である。世界中で200万人のサポーターがいるという。本拠はオランダ。その日本組織の名称である

さてこのメンバー、以前にも紹介したが、若者が多い。「大気と水は人権」学習会で報告してもらった高橋英恵さんもそのメンバーの一人である。彼女は今、横須賀の石炭火力発電所建設反対運動に飛び込み、次々と報告を寄せている。

「東京湾が死んだ日」というルポがある。それは京葉コンビナート建設にかかわるルポであるが、対岸の横須賀の海はどうなっているのか。そのひとつを紹介する。 kawakami

★「自然を元に戻してほしい」横須賀の漁業者を取材して 投稿日: 2020年2月3日 投稿者: Friend of the Earth Japan (FoE Japan)

1月21日、横須賀石炭火力訴訟の原告団長と弁護士とともに、裁判への意見陳述の準備のため、横須賀で漁業を営む方を訪問しました。

その漁師さんは視突漁(箱メガネで海の中を覗きながら、銛や網を用いて魚介を獲る漁法)を営んでおり、今回、その漁場の一部を案内くださいました。

船で漁場に向かい、海底を箱メガネで覗いたところ、海底の砂がよく見え、ところどころにウニが見られるような状況。

海底を皆で交互に見ている中、「何も見えないでしょ?」と漁師さん。

彼の言葉に戸惑う私達に、漁師の方はこう続けました。

「昔は、この時期になるとカジメやアラメとか、海藻の芽がこの辺り一帯に芽吹いていたんです。でも、10年くらい前から少なくなって、この2年で激減。今年なんか、このように、もう100%なくなってしまった。」

アラメやカジメなどの海藻の芽吹いていた時は、岩場が真っ黒になっていたそうです。しかし、現在は、海藻のようなものは一切見当たらず、岩肌が見え、ウニしか生息しないような状態に。地上で例えると、土地が砂漠化し、木が生えてこなくなってしまう状態と一緒だとおっしゃっていました。つまり、東京湾では既に、”海の干ばつ”が起きているともいえます。

海藻がなくなることは、貝や魚の住む所が失われることと同じです。

また、そのような環境で生息しているウニにとっても十分な食糧が無いため身は無く、商品にできないとのこと。ウニもギリギリで生きているので、海藻の種を植えても、ウニに食べられてしまうそうです。

天気の変化においても、この地域では今まで冬になると西風が吹き、それによって岩場が洗われ、海藻が芽吹く土壌が形成されるとのこと。しかし、風が吹かず、そのサイクルがなくなってしまったのではと漁師さんは言います。

「海が死んでいる」

漁師さんはそうおっしゃっていました。

東京に住んでいると、気候変動や環境汚染の影響は分かりにくいと思います。

しかし、自然を相手にする漁師さん。天候や海の状況、すべてが昔と同じ感覚では考えられないとのこと。

このような変化の原因が気候変動によるものかはまだ解明されていません。しかし、海の環境が年々悪化しており、そのせいで、江戸時代から受け継がれてきた方法で海藻をとり、生活をしてきた漁師さんの生きる術が失われつつあることは確かです。

「自然を元に戻してほしい」

それが彼の願いでした。

横須賀石炭火力新設を問う行政訴訟は2019年5月に提訴。2019年10月2日、2019年12月23日と裁判が行われました。

次回期日は3月23日(月)14:00~、場所は東京地方裁判所(東京・霞ヶ関)です。裁判後、同裁判の報告会を会場近くの日比谷図書館にて開催します。

法廷に入廷できなかった場合も、裁判の様子はこちらの会にて裁判の報告をさせていただきますので、ぜひご参加ください。

(鷹啄りな・高橋英恵)Foe JAPAN ブログ

さてこのメンバー、以前にも紹介したが、若者が多い。「大気と水は人権」学習会で報告してもらった高橋英恵さんもそのメンバーの一人である。彼女は今、横須賀の石炭火力発電所建設反対運動に飛び込み、次々と報告を寄せている。

「東京湾が死んだ日」というルポがある。それは京葉コンビナート建設にかかわるルポであるが、対岸の横須賀の海はどうなっているのか。そのひとつを紹介する。 kawakami

★「自然を元に戻してほしい」横須賀の漁業者を取材して 投稿日: 2020年2月3日 投稿者: Friend of the Earth Japan (FoE Japan)

1月21日、横須賀石炭火力訴訟の原告団長と弁護士とともに、裁判への意見陳述の準備のため、横須賀で漁業を営む方を訪問しました。

その漁師さんは視突漁(箱メガネで海の中を覗きながら、銛や網を用いて魚介を獲る漁法)を営んでおり、今回、その漁場の一部を案内くださいました。

船で漁場に向かい、海底を箱メガネで覗いたところ、海底の砂がよく見え、ところどころにウニが見られるような状況。

海底を皆で交互に見ている中、「何も見えないでしょ?」と漁師さん。

彼の言葉に戸惑う私達に、漁師の方はこう続けました。

「昔は、この時期になるとカジメやアラメとか、海藻の芽がこの辺り一帯に芽吹いていたんです。でも、10年くらい前から少なくなって、この2年で激減。今年なんか、このように、もう100%なくなってしまった。」

アラメやカジメなどの海藻の芽吹いていた時は、岩場が真っ黒になっていたそうです。しかし、現在は、海藻のようなものは一切見当たらず、岩肌が見え、ウニしか生息しないような状態に。地上で例えると、土地が砂漠化し、木が生えてこなくなってしまう状態と一緒だとおっしゃっていました。つまり、東京湾では既に、”海の干ばつ”が起きているともいえます。

海藻がなくなることは、貝や魚の住む所が失われることと同じです。

また、そのような環境で生息しているウニにとっても十分な食糧が無いため身は無く、商品にできないとのこと。ウニもギリギリで生きているので、海藻の種を植えても、ウニに食べられてしまうそうです。

天気の変化においても、この地域では今まで冬になると西風が吹き、それによって岩場が洗われ、海藻が芽吹く土壌が形成されるとのこと。しかし、風が吹かず、そのサイクルがなくなってしまったのではと漁師さんは言います。

「海が死んでいる」

漁師さんはそうおっしゃっていました。

東京に住んでいると、気候変動や環境汚染の影響は分かりにくいと思います。

しかし、自然を相手にする漁師さん。天候や海の状況、すべてが昔と同じ感覚では考えられないとのこと。

このような変化の原因が気候変動によるものかはまだ解明されていません。しかし、海の環境が年々悪化しており、そのせいで、江戸時代から受け継がれてきた方法で海藻をとり、生活をしてきた漁師さんの生きる術が失われつつあることは確かです。

「自然を元に戻してほしい」

それが彼の願いでした。

横須賀石炭火力新設を問う行政訴訟は2019年5月に提訴。2019年10月2日、2019年12月23日と裁判が行われました。

次回期日は3月23日(月)14:00~、場所は東京地方裁判所(東京・霞ヶ関)です。裁判後、同裁判の報告会を会場近くの日比谷図書館にて開催します。

法廷に入廷できなかった場合も、裁判の様子はこちらの会にて裁判の報告をさせていただきますので、ぜひご参加ください。

(鷹啄りな・高橋英恵)Foe JAPAN ブログ

海苔・40年ぶりの高値 [漁業]

かって、東京湾は豊饒の海でありました。特に千葉県側は、遠浅であり漁師の人たちは,その浅瀬を「海の銀行」と読んだりしていたものです。

袖ケ浦の埋め立て地は1200ha、成田空港が1065haですから、成田空港よりも広い面積なのです。そこにぎっしりと海苔の養殖支柱が並んでいたのです。

ここで養殖されたノリは「江戸前ノリ」と呼ばれ、佐賀県、兵庫県と並んで千葉の特産物として有名だったのです。それが今年は過去最低の収穫であったことが、17日の日経新聞に掲載されています。

海水温が高くなったこと。降水量が少なかったこと。海水温上昇でアイゴなどの魚の活動が活発化し、その食害も増えたこと。(京葉コンビナートの排水による汚染も原因の一つ・・赤潮・青潮の出現)等が原因であると記事にはあります。

全国的に見れば、総量63億枚で昨年の2割減とのことです。例年国内需要は80億枚程度なので、輸入に頼るメーカーも出てきて、いずれも値上げ間違いなしとのことです。

おにぎりも海苔なしになるのかもしれません。

「東京湾が死んだ日」という本がありましたが、そこに描かれていることが、次々と現実化していることを、折に触れ、確かめ確認してみたいものです。

kawakami

袖ケ浦の埋め立て地は1200ha、成田空港が1065haですから、成田空港よりも広い面積なのです。そこにぎっしりと海苔の養殖支柱が並んでいたのです。

ここで養殖されたノリは「江戸前ノリ」と呼ばれ、佐賀県、兵庫県と並んで千葉の特産物として有名だったのです。それが今年は過去最低の収穫であったことが、17日の日経新聞に掲載されています。

海水温が高くなったこと。降水量が少なかったこと。海水温上昇でアイゴなどの魚の活動が活発化し、その食害も増えたこと。(京葉コンビナートの排水による汚染も原因の一つ・・赤潮・青潮の出現)等が原因であると記事にはあります。

全国的に見れば、総量63億枚で昨年の2割減とのことです。例年国内需要は80億枚程度なので、輸入に頼るメーカーも出てきて、いずれも値上げ間違いなしとのことです。

おにぎりも海苔なしになるのかもしれません。

「東京湾が死んだ日」という本がありましたが、そこに描かれていることが、次々と現実化していることを、折に触れ、確かめ確認してみたいものです。

kawakami

青潮発生 [漁業]

今日の夕方のテレビに、船橋を中心に青潮が発生したと伝えていました。青潮とは何か。ウイッキペディアには次のような説明が出ています。

「海が青色や緑白色に染まるのを見たことはありますか?赤潮の発生で異常に増殖した植物性プランクトンは、ほとんどの場合底層に沈んで堆積し、バクテリアによって分解されます。この時に周りの酸素が消費され、底層の海水中の酸素が減少します。この酸素の少ない底層の海水が湧き上がって海の色が青色や緑白色に見える現象を青潮といいます。青潮の中では、魚や貝は酸素が足りないため生きることができません。」

ちょっと難しい言葉でいえば、「貧酸素水塊」と言います。金田漁協が《盤州干潟を漁場としている地域の漁業協同組合》今年の2月に木更津市長へ、3月に県知事へ挙げた、要請書の中に、貧酸素水塊による干潟生息魚介類への影響という項目がありました。

「漁業で生活できる本来の東京湾漁業環境を返してほしい」ということの要請書でした。

今日のテレビでは「県に聞いたところ、漁業での被害の報告はない」

ということを平然と流していました。県が簡単に「被害があるなどというはずはない」ことをテレビ記者は知らないし、裏を取ろうともしない・・恥ずかしいことだと思いました。

偉そうなことをなぜいうか・・と言えば、

「このようなことがいつごろから起こったのですか?」

と金田漁協組合長に聞きましたら

「コンビナートの埋め立てが始まって、海底を穴ぼこにしてしまいプランクトンが育つ場所をなくしてしまったころからですよ」

と答えていらしたのを思い出したからなのです。

今東京湾は、急速に死の海化しています。誰がそれを止めてくれるのでしょう???

「モリにするか、カケにしようか」などと、もめている政権に無理なことははっきりしているのですが・・・・

金田漁港の海面を見てください。青潮です。

kawakami

「海が青色や緑白色に染まるのを見たことはありますか?赤潮の発生で異常に増殖した植物性プランクトンは、ほとんどの場合底層に沈んで堆積し、バクテリアによって分解されます。この時に周りの酸素が消費され、底層の海水中の酸素が減少します。この酸素の少ない底層の海水が湧き上がって海の色が青色や緑白色に見える現象を青潮といいます。青潮の中では、魚や貝は酸素が足りないため生きることができません。」

ちょっと難しい言葉でいえば、「貧酸素水塊」と言います。金田漁協が《盤州干潟を漁場としている地域の漁業協同組合》今年の2月に木更津市長へ、3月に県知事へ挙げた、要請書の中に、貧酸素水塊による干潟生息魚介類への影響という項目がありました。

「漁業で生活できる本来の東京湾漁業環境を返してほしい」ということの要請書でした。

今日のテレビでは「県に聞いたところ、漁業での被害の報告はない」

ということを平然と流していました。県が簡単に「被害があるなどというはずはない」ことをテレビ記者は知らないし、裏を取ろうともしない・・恥ずかしいことだと思いました。

偉そうなことをなぜいうか・・と言えば、

「このようなことがいつごろから起こったのですか?」

と金田漁協組合長に聞きましたら

「コンビナートの埋め立てが始まって、海底を穴ぼこにしてしまいプランクトンが育つ場所をなくしてしまったころからですよ」

と答えていらしたのを思い出したからなのです。

今東京湾は、急速に死の海化しています。誰がそれを止めてくれるのでしょう???

「モリにするか、カケにしようか」などと、もめている政権に無理なことははっきりしているのですが・・・・

金田漁港の海面を見てください。青潮です。

kawakami

木更津・富津沿岸漁業 [漁業]

自然環境と漁業・・特にノリ養殖の関係について考えるとき、海水温度、海水の汚染、湾内海流、河川水量との関係・・などが考えられる。

これらのことについて、一緒に行った同僚が次々と尋ねてくれた。彼は自分で調査した資料をどっさり持っていて、そこにある図面を見せながらの話し合いであった。漁協の方も、研究されている方と見え、明快に答えが戻ってくる。気持ちの良い意見交流であった。

決定的なことは、太平洋海流・黒潮の湾内流入が大量に増加し、それによる海面表層温度が高くなり、大きな被害を浴びているという事実である。昨日紹介した新聞記事の中に、「沖合の『浮上イカダ方式』によるノリ養殖は全滅」と言う記事があったが、その理由が、湾内流が浅瀬部分まで入ってこなかったので「べた枠」の養殖部分は何とか生き延びたが、沖合に浮かべている「浮上イカダ方式」は、ほぼ全滅・・と言うことであった。

はっきりしたことは、湾内海水温の上昇は、タンカーの油事故や、コンビナートからの排水温度熱の影響よりも、海流自体の変化がずっと大きな影響を与えている事実である。

このことは、実は地球温暖化が原因であることは、すぐわかる・・・ただそのことに対し、どう対応するかとなれば、1漁協として、打つ手がない。目前の現象に追われ根っこの部分を直さなきゃ・・と言われても、それはそうだが、この小さな漁協で、以前50人いた海苔養殖業者が、現在3人になっている現実の中で、地球温暖化にぶつかることで問題を克服しようと言われても、現実は「くらしはどうなる」と言われると返す言葉がなくなるというものだ・・・・

公害問題の解決は、かっては漁業権の放棄という補償金方式での解決が目立った。現在は、金で解決の時代ではなくなったようである。一つ学んで帰ってきた。

Kawakami

これらのことについて、一緒に行った同僚が次々と尋ねてくれた。彼は自分で調査した資料をどっさり持っていて、そこにある図面を見せながらの話し合いであった。漁協の方も、研究されている方と見え、明快に答えが戻ってくる。気持ちの良い意見交流であった。

決定的なことは、太平洋海流・黒潮の湾内流入が大量に増加し、それによる海面表層温度が高くなり、大きな被害を浴びているという事実である。昨日紹介した新聞記事の中に、「沖合の『浮上イカダ方式』によるノリ養殖は全滅」と言う記事があったが、その理由が、湾内流が浅瀬部分まで入ってこなかったので「べた枠」の養殖部分は何とか生き延びたが、沖合に浮かべている「浮上イカダ方式」は、ほぼ全滅・・と言うことであった。

はっきりしたことは、湾内海水温の上昇は、タンカーの油事故や、コンビナートからの排水温度熱の影響よりも、海流自体の変化がずっと大きな影響を与えている事実である。

このことは、実は地球温暖化が原因であることは、すぐわかる・・・ただそのことに対し、どう対応するかとなれば、1漁協として、打つ手がない。目前の現象に追われ根っこの部分を直さなきゃ・・と言われても、それはそうだが、この小さな漁協で、以前50人いた海苔養殖業者が、現在3人になっている現実の中で、地球温暖化にぶつかることで問題を克服しようと言われても、現実は「くらしはどうなる」と言われると返す言葉がなくなるというものだ・・・・

公害問題の解決は、かっては漁業権の放棄という補償金方式での解決が目立った。現在は、金で解決の時代ではなくなったようである。一つ学んで帰ってきた。

Kawakami

タグ:黒潮 ノリ養殖 公害

木更津・富津沿岸漁業 [漁業]

6日、木更津のある漁業協同組合の理事さんとお会いした。昨年4月20日と記憶しているが「千葉日報」に、次のような記事が掲載されていたのが気になっていたからである。

「江戸前ノリの産地として知られる千葉県内のノリ養殖が異例の不作に見舞われている。県によると、今季の出荷量は前年比6割減。海水温の高さが一因だといい、摘み取り時期を迎えてもいまだ一度も収穫できないケースがあるという。漁師からは「こんなことは初めて」「死活問題だ」と悲鳴が上がっている。」

と記事は続いていて

「他の漁協も深刻だ。木更津市の金田漁協のノリ漁師、斉藤高根さん(60)によると、沖合で行う主力の「ベタ流し方式」は収穫ゼロ。「約30年前も同じような不作だったが、その時は年末になって良くなった」とかすかな望みをつなぐ。」

と文言は続いていた。

「結局年の暮れになって、回復は見込めましたか?」

と聞いてみたのである。

「いやア、まったく最後までおなじでした。このまま進むと、海苔業者はは完全に干上がりますね・・」

ということである。

私の手元に、「浜の活力再生プラン」という文書がある。この文書は「地域水産業再生委員会」という組織の「内湾地区部会」が発行人名義になっていて、平成30年度までに、浜の活力を再生すべく取り組む5か年計画書である。

その根本方針は3点である。

1、 漁業者の生産コストの削減

2、千葉海苔ファンづくり活動の実施

3、環境変化の対応した施設・生産手法の導入

であり、1年ごと目標が定められてある。

私は、この文書の中身に、漁業を決定する自然環境への取り組みのようなものが一つもないことが不思議でならなかった。このことを現場で働く漁師さんたちはどのように考えているのであろうか。

それを聞いてみたかった。(続く) kawakami

「江戸前ノリの産地として知られる千葉県内のノリ養殖が異例の不作に見舞われている。県によると、今季の出荷量は前年比6割減。海水温の高さが一因だといい、摘み取り時期を迎えてもいまだ一度も収穫できないケースがあるという。漁師からは「こんなことは初めて」「死活問題だ」と悲鳴が上がっている。」

と記事は続いていて

「他の漁協も深刻だ。木更津市の金田漁協のノリ漁師、斉藤高根さん(60)によると、沖合で行う主力の「ベタ流し方式」は収穫ゼロ。「約30年前も同じような不作だったが、その時は年末になって良くなった」とかすかな望みをつなぐ。」

と文言は続いていた。

「結局年の暮れになって、回復は見込めましたか?」

と聞いてみたのである。

「いやア、まったく最後までおなじでした。このまま進むと、海苔業者はは完全に干上がりますね・・」

ということである。

私の手元に、「浜の活力再生プラン」という文書がある。この文書は「地域水産業再生委員会」という組織の「内湾地区部会」が発行人名義になっていて、平成30年度までに、浜の活力を再生すべく取り組む5か年計画書である。

その根本方針は3点である。

1、 漁業者の生産コストの削減

2、千葉海苔ファンづくり活動の実施

3、環境変化の対応した施設・生産手法の導入

であり、1年ごと目標が定められてある。

私は、この文書の中身に、漁業を決定する自然環境への取り組みのようなものが一つもないことが不思議でならなかった。このことを現場で働く漁師さんたちはどのように考えているのであろうか。

それを聞いてみたかった。(続く) kawakami