ここらで一息・時事川柳 [その他]

会員から送られてきた、時事川柳です。あなたも作ってみませんか? kawakami

異次元の少子化対策 ぼっちゃんへ

コロナ去り遺産になるかなマスクアルコール

岸田さん 朝令暮改 知ってます?

岸田さん、答弁相手は机上にいるの?

安倍去って 世の中 きれいなった気がします

TRUMPはババ抜きジョーカー怖いよね

レクってさぁレクレーションの略ですかぁ?

コロナ去り、一生分残ったマスクアルコール

ぼっちゃんは公私混同忘年会でアウト

異次元の少子化対策 ぼっちゃんへ

コロナ去り遺産になるかなマスクアルコール

岸田さん 朝令暮改 知ってます?

岸田さん、答弁相手は机上にいるの?

安倍去って 世の中 きれいなった気がします

TRUMPはババ抜きジョーカー怖いよね

レクってさぁレクレーションの略ですかぁ?

コロナ去り、一生分残ったマスクアルコール

ぼっちゃんは公私混同忘年会でアウト

議会傍聴記6 [議会ウオッチング]

◆ 励波議員の質問を聞く。大綱2点。

1, 市民会館・公 民館の市長部 局への移管に ついて

2, 公共交通と市 民の足の確保 について

この中でここでは、1について、特に関心があるので取り上げたいと思う。

なぜこのようなことが起きたか・・2023、1月14日に書いた私のブログには、次の文章が掲載されてあった。

文部科学相の諮問機関である中央教育審議会の生涯学習分科会は今月上旬、公民館や図書館、博物館などの「公立社会教育施設」の所管について“自治体の判断で教育委員会から首長部局に移すことができる特例を認めるべきだ”とする「審議のまとめ」を中教審で報告しました。これに対して、関係学会から「社会教育行政の衰退を招く恐れがある」との批判の声があがっています。023-01-14

日本社会教育学会会長の長澤成次・千葉大名誉教授の話 社会教育施設の移管は、博物館事務の文化庁への移管や社会教育課廃止などの文科省改編案と一体の流れで、観光振興など経済・効率性が優先され、住民の多様で自由な学びの権利を保障する社会教育行政・施設を衰退させるものです。

「審議のまとめ」では首長の政治性に左右されない中立性の確保についても認識の後退がみられます。移管なら、職員の任命も教委から首長部局に移り、公民館主事・図書館司書・博物館学芸員の専門性に基づいた自由で自律的な社会教育労働が、観光やまちづくり行政との一体化を目指す首長部局の上意下達のもとで否定される危険性が生まれます。

今まで公民館を使っていた、利用者懇談会、社会教育推進員会議、公民館運営審議会、利用されていた市民の声等・・・一切の声を聞きもせず、市長と幹部職員の会議で一方的に行われた措置である。

袖ケ浦市長の最近の特徴は、現政権直轄方式で、その決め方まで閣議決定そのものの方式の模倣としか言いようがない。

励波議員の質問は、このようにして実現した市長部局移行の結果、具体的にはどのような成果が生まれてきているか…というものであったが、答弁は検討中のみ・・何もないというものだ。

鳴り物入りで作られた「長浦地区まちづくり協議会」が、長浦公民館を活用して、目覚ましい成果を上げている‥‥などとは到底思えないし、公民館運営委員会で今回の措置を危惧する意見が当然のように沸き起こったのも当然と言えよう。

粕谷市政がこの4年間、かかげてきた6項目の公約実現のずさんさを、総括的に明らかにせねばならぬことを感じた質問であった。 Kawakami

1, 市民会館・公 民館の市長部 局への移管に ついて

2, 公共交通と市 民の足の確保 について

この中でここでは、1について、特に関心があるので取り上げたいと思う。

なぜこのようなことが起きたか・・2023、1月14日に書いた私のブログには、次の文章が掲載されてあった。

文部科学相の諮問機関である中央教育審議会の生涯学習分科会は今月上旬、公民館や図書館、博物館などの「公立社会教育施設」の所管について“自治体の判断で教育委員会から首長部局に移すことができる特例を認めるべきだ”とする「審議のまとめ」を中教審で報告しました。これに対して、関係学会から「社会教育行政の衰退を招く恐れがある」との批判の声があがっています。023-01-14

日本社会教育学会会長の長澤成次・千葉大名誉教授の話 社会教育施設の移管は、博物館事務の文化庁への移管や社会教育課廃止などの文科省改編案と一体の流れで、観光振興など経済・効率性が優先され、住民の多様で自由な学びの権利を保障する社会教育行政・施設を衰退させるものです。

「審議のまとめ」では首長の政治性に左右されない中立性の確保についても認識の後退がみられます。移管なら、職員の任命も教委から首長部局に移り、公民館主事・図書館司書・博物館学芸員の専門性に基づいた自由で自律的な社会教育労働が、観光やまちづくり行政との一体化を目指す首長部局の上意下達のもとで否定される危険性が生まれます。

今まで公民館を使っていた、利用者懇談会、社会教育推進員会議、公民館運営審議会、利用されていた市民の声等・・・一切の声を聞きもせず、市長と幹部職員の会議で一方的に行われた措置である。

袖ケ浦市長の最近の特徴は、現政権直轄方式で、その決め方まで閣議決定そのものの方式の模倣としか言いようがない。

励波議員の質問は、このようにして実現した市長部局移行の結果、具体的にはどのような成果が生まれてきているか…というものであったが、答弁は検討中のみ・・何もないというものだ。

鳴り物入りで作られた「長浦地区まちづくり協議会」が、長浦公民館を活用して、目覚ましい成果を上げている‥‥などとは到底思えないし、公民館運営委員会で今回の措置を危惧する意見が当然のように沸き起こったのも当然と言えよう。

粕谷市政がこの4年間、かかげてきた6項目の公約実現のずさんさを、総括的に明らかにせねばならぬことを感じた質問であった。 Kawakami

タグ:特例 市長部局 粕谷市政

議会傍聴記 5 [議会ウオッチング]

篠崎典之議員の質問を聞く

1市民の健康と自然を守る環境保全行政について

① スクラップヤードの問題

② 林地区の再生土不正埋め立て問題

③ ドイツ村隣の残土埋め立て計画の進行状況

2,一般家庭からの廃棄物処理行政について

④ 家庭ごみ袋問題

⑤ 高齢者・障碍者のごみ収集問題

以上、大綱2点と具体的項目5点である。

1, スクラップヤードの問題・・・フジテレビは2度にわたって、袖ケ浦市に9か所も一気にできた水クラップヤードを取り上げてくれた。

篠崎議員のスクラップヤード問題に対する上記3点の回答はすべて、「新しくできた『袖ケ浦市再生資源物の屋外保管に関する条』に即して行った指導結果が、6月30日までの期限で報告書が上がってくる。その結果を見ての対応」との回答後の対応と、説明に来た県職員の不誠実な態度に怒りを感じている

特に異臭と溶剤についての住民の声が激しい。フジテレビでは、音響の激しさについて実際数値で測定した結果を出していた。下の排水図をよく見てほしい。私は、井戸水の汚染に進んでいるのではないかという率直な疑念を持っている。横田基地周辺PFASでの井戸水汚染で使用停止になっている状況とダブって見えるのだ。(クリックすると大きくなります)

2、林地区の再生土不法埋め立て地問題

県と市の報告では、「埋め立て表面には瓦の粉砕したものが混じっている。これは有価物なので不法埋め立てとは言えない」という説明をしたという。県職員という役員さまの目には、砕いた瓦のかけらが、貴重な価値を持っているように見えるのか・・不誠実極まりない。地区13世帯の住民中9人が癌になられ、その中のお一人が亡くなられたという。水道は高地なので通っていない。井戸水を使用しているという。「井戸水も調査はしたのか」という質問には「通常河川の21項目はしたが、有害物はなかった。飲み水としての調査51項目はしていない」との回答。「調査しないのか」「飲料水としての検査をする考えはない」

地点を決めて内部調査をする約束であったが、以降地権者との連絡が取れなくなり、土地が譲渡され地権者の名義が変わっている。どうも同族のようだが住所は沖縄である。

かって、違法埋め立てがあり、地権者が行方不明になった「蔵波6」の事例を思い出す。

篠崎議員は、このような不法埋め立てを許さないためにも、市独自の「残土埋め立て条例」をつくる意思はないかという質問に

「県の条例があり、規制もきちんとされているので新たに作ることは考えていません」

あきれた。

ふと、出口市長提起の再度の「袖ケ浦市残土埋め立て基本条例」採決の日を思い出した。その一部を紹介する。

2017年3月13日のブログの一節である。

傍聴席は満席であった。特に残土埋め立ての多い高谷地区・中川地区・ひらおか・横田の方々の傍聴が目立っていた。

篠崎議員は、発言で

「今日の傍聴席には、実際被害にあった方が、審議の内容を聞きにいらしてる。その気持ちに応えていただきたい」

と呼び掛けるところから発言されていた。

結果はどうであったのか・・・原案否決。議会定員22名。議長を除いて、採決は10対11‥・1票差の結果である。これで2回続けての原案否決になる。なぜこういうことが起きるのか?

この議案で、採決後、休憩に入ると、渡辺議員(前議長)が、S議員のところまで行き、「ありがとう」と声をかけ、感謝している姿が見えた。なるほど。創袖クラブ6名、修正案を出した新風会4名(修正案内容については次回)だとすると決定打はプラス1のS議員であったわけだ。渡辺議員が、ふかぶかと頭を下げた理由もわかるというものだ。ご承知のように渡辺議員ご自身が残土埋め立て業者であるのだから・・・。

S議員とは???? kawakami

1市民の健康と自然を守る環境保全行政について

① スクラップヤードの問題

② 林地区の再生土不正埋め立て問題

③ ドイツ村隣の残土埋め立て計画の進行状況

2,一般家庭からの廃棄物処理行政について

④ 家庭ごみ袋問題

⑤ 高齢者・障碍者のごみ収集問題

以上、大綱2点と具体的項目5点である。

1, スクラップヤードの問題・・・フジテレビは2度にわたって、袖ケ浦市に9か所も一気にできた水クラップヤードを取り上げてくれた。

篠崎議員のスクラップヤード問題に対する上記3点の回答はすべて、「新しくできた『袖ケ浦市再生資源物の屋外保管に関する条』に即して行った指導結果が、6月30日までの期限で報告書が上がってくる。その結果を見ての対応」との回答後の対応と、説明に来た県職員の不誠実な態度に怒りを感じている

特に異臭と溶剤についての住民の声が激しい。フジテレビでは、音響の激しさについて実際数値で測定した結果を出していた。下の排水図をよく見てほしい。私は、井戸水の汚染に進んでいるのではないかという率直な疑念を持っている。横田基地周辺PFASでの井戸水汚染で使用停止になっている状況とダブって見えるのだ。(クリックすると大きくなります)

2、林地区の再生土不法埋め立て地問題

県と市の報告では、「埋め立て表面には瓦の粉砕したものが混じっている。これは有価物なので不法埋め立てとは言えない」という説明をしたという。県職員という役員さまの目には、砕いた瓦のかけらが、貴重な価値を持っているように見えるのか・・不誠実極まりない。地区13世帯の住民中9人が癌になられ、その中のお一人が亡くなられたという。水道は高地なので通っていない。井戸水を使用しているという。「井戸水も調査はしたのか」という質問には「通常河川の21項目はしたが、有害物はなかった。飲み水としての調査51項目はしていない」との回答。「調査しないのか」「飲料水としての検査をする考えはない」

地点を決めて内部調査をする約束であったが、以降地権者との連絡が取れなくなり、土地が譲渡され地権者の名義が変わっている。どうも同族のようだが住所は沖縄である。

かって、違法埋め立てがあり、地権者が行方不明になった「蔵波6」の事例を思い出す。

篠崎議員は、このような不法埋め立てを許さないためにも、市独自の「残土埋め立て条例」をつくる意思はないかという質問に

「県の条例があり、規制もきちんとされているので新たに作ることは考えていません」

あきれた。

ふと、出口市長提起の再度の「袖ケ浦市残土埋め立て基本条例」採決の日を思い出した。その一部を紹介する。

2017年3月13日のブログの一節である。

傍聴席は満席であった。特に残土埋め立ての多い高谷地区・中川地区・ひらおか・横田の方々の傍聴が目立っていた。

篠崎議員は、発言で

「今日の傍聴席には、実際被害にあった方が、審議の内容を聞きにいらしてる。その気持ちに応えていただきたい」

と呼び掛けるところから発言されていた。

結果はどうであったのか・・・原案否決。議会定員22名。議長を除いて、採決は10対11‥・1票差の結果である。これで2回続けての原案否決になる。なぜこういうことが起きるのか?

この議案で、採決後、休憩に入ると、渡辺議員(前議長)が、S議員のところまで行き、「ありがとう」と声をかけ、感謝している姿が見えた。なるほど。創袖クラブ6名、修正案を出した新風会4名(修正案内容については次回)だとすると決定打はプラス1のS議員であったわけだ。渡辺議員が、ふかぶかと頭を下げた理由もわかるというものだ。ご承知のように渡辺議員ご自身が残土埋め立て業者であるのだから・・・。

S議員とは???? kawakami

議会傍聴記 4 [議会ウオッチング]

今日は湯浅議員の傍聴を聞く。特に私が聞きたかったのは、大綱2点目「身寄りのない人の死亡(無縁遺骨)についてである。以前前田議員の一般質問で、当時は一人暮らしの方から相談を受けたときのことを話されていらした記憶があります。

実際に私の経験で、東京都に住んでいた身寄りのない友人の葬儀の時は、病院の相談員・地域包括支援センター・東京都のお世話で、大きな寺院の無縁仏に安置され、ありがたいことだったという経験があり、当時の経験を担当に報告しながらお聞きした時は、今回のような明確な回答は出てこなかった。

その点しっかりとした回答が出てきて、市もきちんと調査され、実行されていることを知り「ありがたいことだ」と思った次第です。

湯浅議員の質問と回答内容を言報告しましょう。

① 無縁墓地への埋葬者数 2019年 8体、 20年 13体、 21年 7体、 22年 2体、

23年 6体、 合計 36体

② 個人が所持していた財産はどう処理されるのか

国の法令に取り扱いの手引きがあり残金は 法務省に供託されてある

③ 法令での遺族の決まりは

法定相続員として定められている範囲 (細部説明)

④ 生前無縁墓地への埋葬の希望有無を調べることはあるのか

本人の意志により伺うこともある

⑤ 今後増えると思うが、あらかじめ自分の墓地をお持ちの方がいらしたそこに埋葬してほしい・・

との意思表示があれば可能か

死後委任・・・第3者による手続きが取られてあれば可能である。

時間がなくてここまでで終了した。大綱1点目は「蔵波台地区内の安全性と美観の向上について」という項目内容であったが、細部にわたっての調査に基づく質問内容であった。

お疲れさまでした。 kawakami

実際に私の経験で、東京都に住んでいた身寄りのない友人の葬儀の時は、病院の相談員・地域包括支援センター・東京都のお世話で、大きな寺院の無縁仏に安置され、ありがたいことだったという経験があり、当時の経験を担当に報告しながらお聞きした時は、今回のような明確な回答は出てこなかった。

その点しっかりとした回答が出てきて、市もきちんと調査され、実行されていることを知り「ありがたいことだ」と思った次第です。

湯浅議員の質問と回答内容を言報告しましょう。

① 無縁墓地への埋葬者数 2019年 8体、 20年 13体、 21年 7体、 22年 2体、

23年 6体、 合計 36体

② 個人が所持していた財産はどう処理されるのか

国の法令に取り扱いの手引きがあり残金は 法務省に供託されてある

③ 法令での遺族の決まりは

法定相続員として定められている範囲 (細部説明)

④ 生前無縁墓地への埋葬の希望有無を調べることはあるのか

本人の意志により伺うこともある

⑤ 今後増えると思うが、あらかじめ自分の墓地をお持ちの方がいらしたそこに埋葬してほしい・・

との意思表示があれば可能か

死後委任・・・第3者による手続きが取られてあれば可能である。

時間がなくてここまでで終了した。大綱1点目は「蔵波台地区内の安全性と美観の向上について」という項目内容であったが、細部にわたっての調査に基づく質問内容であった。

お疲れさまでした。 kawakami

議会傍聴記 3 [議会ウオッチング]

今日は吉岡淳一議員の傍聴記を書く。前に会員傍聴記を書いた折、その中に

「それと吉岡議員の元自衛隊を採用問題で給与は市の負担か?国ではないか」

という質問で、部長は

「袖ケ浦は財政が良なので国の補助なし」

と回答。吉岡議員に確認が求められ修正された。 市はあまり調査をしてなく議会に望んでいる。

という感想が寄せられている。そこをまず聞くことにした。

吉岡議員の質問は

「また南海トラフ 地震、首都圏直下型地震など迫りくる大規 模災害に対する備えは大事であるが、専門 的な知識経験を有する退職自衛官の任期付 採用はどのような災害対応を想定している のか。」

という質問である。これに対する答弁の中に

① 激甚災害への対応と、

② 他国からの攻撃に対応した用務(避難誘導等)

を挙げた

。

◆ ①についいては大災害時の対応として理解できる。しかし他国からの攻撃への対応については、理解できない。他国からとはどこの国を指すのか・・(特定の国は答弁不能) あってはならないことを事前に想定して、自衛官OBを採用する…というのは間違いではないのか。この言葉は削除するべきだ。

と迫った。このことに対する正確な回答はできなかった

◆ 併せて、採用した自衛官OBに対する報酬は、当然国は負担すべきものと考えるがどうか・・

「袖ケ浦は不交付団体だから、交付税による補助金は出ない」の答弁についても、「この件について財政力指数は関係がないはず」との指摘を受け、議長預かりになった。

事前に質問事項はとどけてあるのだから、当然想定される内容についての答弁は準備していなければならないのに、後刻調査報告になってしまった。

★ 政府直結路線の袖ケ浦市だから、お上の言うことはまっすぐそのまま、めったにないこと緊急に実現しようとしての、調査不足である。ただ年配者としては、戦前の似たような政策が、いろんな形で入り込んできていることが思い出されてならない。「新しい戦前」風景が議会にも登場してきた想いである。

★ 明日20日は、吉岡議員原告 粕谷市長被告の、行政裁判判決の日である。千葉地裁可能であれば千葉地裁まで走りたい。農業委員会贈収賄事件以降、久々の裁判判決である。

kawakami

「それと吉岡議員の元自衛隊を採用問題で給与は市の負担か?国ではないか」

という質問で、部長は

「袖ケ浦は財政が良なので国の補助なし」

と回答。吉岡議員に確認が求められ修正された。 市はあまり調査をしてなく議会に望んでいる。

という感想が寄せられている。そこをまず聞くことにした。

吉岡議員の質問は

「また南海トラフ 地震、首都圏直下型地震など迫りくる大規 模災害に対する備えは大事であるが、専門 的な知識経験を有する退職自衛官の任期付 採用はどのような災害対応を想定している のか。」

という質問である。これに対する答弁の中に

① 激甚災害への対応と、

② 他国からの攻撃に対応した用務(避難誘導等)

を挙げた

。

◆ ①についいては大災害時の対応として理解できる。しかし他国からの攻撃への対応については、理解できない。他国からとはどこの国を指すのか・・(特定の国は答弁不能) あってはならないことを事前に想定して、自衛官OBを採用する…というのは間違いではないのか。この言葉は削除するべきだ。

と迫った。このことに対する正確な回答はできなかった

◆ 併せて、採用した自衛官OBに対する報酬は、当然国は負担すべきものと考えるがどうか・・

「袖ケ浦は不交付団体だから、交付税による補助金は出ない」の答弁についても、「この件について財政力指数は関係がないはず」との指摘を受け、議長預かりになった。

事前に質問事項はとどけてあるのだから、当然想定される内容についての答弁は準備していなければならないのに、後刻調査報告になってしまった。

★ 政府直結路線の袖ケ浦市だから、お上の言うことはまっすぐそのまま、めったにないこと緊急に実現しようとしての、調査不足である。ただ年配者としては、戦前の似たような政策が、いろんな形で入り込んできていることが思い出されてならない。「新しい戦前」風景が議会にも登場してきた想いである。

★ 明日20日は、吉岡議員原告 粕谷市長被告の、行政裁判判決の日である。千葉地裁可能であれば千葉地裁まで走りたい。農業委員会贈収賄事件以降、久々の裁判判決である。

kawakami

議会傍聴記 2 [議会ウオッチング]

公明党の星・木村淑子議員が一般質問トップを切って登壇した。木村議員は広島県出身であるという。G7における各国首脳のヒロシマ訪問に係り、平和への誓いを冒頭に話されたのには同感である。

質問の大綱2点 1 教育環境の整備・充実について 2 市民の健康を守る取組について

の中で、私は特に1点目に興味を持った。文部省が発表した『こころプラン~だれ一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策』の問題である。

過去の質問で不登校問題を取り上げた事例をまずは紹介しよう。

平成27年3月16日、議会答弁議事録 福原議員一般質問 (2015年)

● 長期欠席者(30日以上) 小学校 28名 中学校 50名

● 不登校者数 小学校 15名 中学校 39名

合計 43名 89名

② 平成28年9月18日付公文書公開決定通知書(情報請求に基づく回答)(2016年)

● 長期欠席者(30日以上) 小学校 26年度 36名 27年度 32名

● 同上 中学校 26年度 58名 27年度 70名

合計 94名 102名

③ 29年9月議会「議会だより」172号 決算特別委員会 (2017年)

● 小学校 心身の健康 304件(含む教師) 発達障害 259件

不登校 200件

● 中学校 心身の健康 187件 家庭環境136件

不登校 126件

合計 491件 326件

6年前までは、毎年のように質問が出て、毎年のように不登校児童・生徒は増えていた。

残念ながら、今回は、文部省から出たあたらしい取り組みへの対応だけの質問で、実態は不明である。

教育長は新しい取り組みとして以下の方法を述べていた

① 全ての不登校児童・生徒全ての子に学びの場を確保し、学びたいときに学べる環境づくり

ここでは中学校のサポートルーム 小学校の保健室・多目的教室を利用し一人一人を見守る活動

② SOSを見のがさない取り組み

表情を見逃さない 声をかける事 面談・教育相談 アンケート等

③ 教師の授業技術の向上 サポートルームの活用 個別相談

以上の「誰一人取り残さない学びの場の取り組み」で学級に戻った事例も出てきた。

という教育長の報告であった

このような問題が出る時、決定的に取り組みの欠けているものを私は感じてならない。

「生活指導」という言葉がいつしか消えて「生徒指導」になってから、基本的指導理念が変わってしまった。

いじめ・不登校がそのころから増え始め、中には学校の機能不全状況にまで落ち込んだ学校まで出てくるようになった。

決定的理念とは、生徒指導という言葉が表しているように、生徒ひとりひとりに対応し、一人一人の努力での立ち上がりを期待する指導になってしまった。子ども達が励まし合い、磨き合い、主体的に切り拓く、子ども中心の学級づくりや学校づくり、その中でこそ子どもたちはまっすぐ育っていくものだという理念欠如の形式指導、これでは不登校はなくならない。

袖ケ浦市が毎年行っている「市民三学大学講演」に、かって稚内市立南中学校長であった横山幸一 先生がいらした。殺人以外は何でもあるという南中学校を、3年間で子供たちが生き生きと学ぶ学校に変えてしまったという内容の講演であった。この講演からどうやら袖ケ浦市教育委員会は、何も学んでいらっしゃらない。

木村議員の一般質問と回答を聞きながら、袖ケ浦市の教育はまだまだ遠い・・と感じてしまった。

kawakami

質問の大綱2点 1 教育環境の整備・充実について 2 市民の健康を守る取組について

の中で、私は特に1点目に興味を持った。文部省が発表した『こころプラン~だれ一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策』の問題である。

過去の質問で不登校問題を取り上げた事例をまずは紹介しよう。

平成27年3月16日、議会答弁議事録 福原議員一般質問 (2015年)

● 長期欠席者(30日以上) 小学校 28名 中学校 50名

● 不登校者数 小学校 15名 中学校 39名

合計 43名 89名

② 平成28年9月18日付公文書公開決定通知書(情報請求に基づく回答)(2016年)

● 長期欠席者(30日以上) 小学校 26年度 36名 27年度 32名

● 同上 中学校 26年度 58名 27年度 70名

合計 94名 102名

③ 29年9月議会「議会だより」172号 決算特別委員会 (2017年)

● 小学校 心身の健康 304件(含む教師) 発達障害 259件

不登校 200件

● 中学校 心身の健康 187件 家庭環境136件

不登校 126件

合計 491件 326件

6年前までは、毎年のように質問が出て、毎年のように不登校児童・生徒は増えていた。

残念ながら、今回は、文部省から出たあたらしい取り組みへの対応だけの質問で、実態は不明である。

教育長は新しい取り組みとして以下の方法を述べていた

① 全ての不登校児童・生徒全ての子に学びの場を確保し、学びたいときに学べる環境づくり

ここでは中学校のサポートルーム 小学校の保健室・多目的教室を利用し一人一人を見守る活動

② SOSを見のがさない取り組み

表情を見逃さない 声をかける事 面談・教育相談 アンケート等

③ 教師の授業技術の向上 サポートルームの活用 個別相談

以上の「誰一人取り残さない学びの場の取り組み」で学級に戻った事例も出てきた。

という教育長の報告であった

このような問題が出る時、決定的に取り組みの欠けているものを私は感じてならない。

「生活指導」という言葉がいつしか消えて「生徒指導」になってから、基本的指導理念が変わってしまった。

いじめ・不登校がそのころから増え始め、中には学校の機能不全状況にまで落ち込んだ学校まで出てくるようになった。

決定的理念とは、生徒指導という言葉が表しているように、生徒ひとりひとりに対応し、一人一人の努力での立ち上がりを期待する指導になってしまった。子ども達が励まし合い、磨き合い、主体的に切り拓く、子ども中心の学級づくりや学校づくり、その中でこそ子どもたちはまっすぐ育っていくものだという理念欠如の形式指導、これでは不登校はなくならない。

袖ケ浦市が毎年行っている「市民三学大学講演」に、かって稚内市立南中学校長であった横山幸一 先生がいらした。殺人以外は何でもあるという南中学校を、3年間で子供たちが生き生きと学ぶ学校に変えてしまったという内容の講演であった。この講演からどうやら袖ケ浦市教育委員会は、何も学んでいらっしゃらない。

木村議員の一般質問と回答を聞きながら、袖ケ浦市の教育はまだまだ遠い・・と感じてしまった。

kawakami

議会傍聴記 1 [議会ウオッチング]

今日から、議会傍聴記に入ります。まず会員からの寄稿がありましたので、そこから出発いたしましょう。 Kawakamni

一昨日、昨日

議会傍聴しました。佐藤博文(元東電組合千葉副委員長)議員が質問で、10数名?が動員傍聴に来ていました。

彼の質疑を初めて傍聴しましたが組合役員をやっていただけあって手際よく流石

稲毛議員の傍聴は朝用事があってできませんでしたが、湯浅議員のU字溝蓋など身近な事柄、市民からみれば身近な問題だけに支持を得られる。これが元蔵波台の自治会長湯浅議員の強みと感じました。

砺波議員の公民館の市長部局移行問題はもっともであり、感心するが市長部長の逃げ切り成功

安倍晋三のように同じような回答を繰り返せば質問時間終わる

最初から結論がありで理由は後付け、広域化などの問題と同じ・・・結局、市長が粕谷さんであるかぎりどんなに整合性を追求しても同じ結果と思った。

それと吉岡議員の元自衛隊を採用問題で給与は市の負担か?国ではないかという質問で、部長は袖ケ浦は財政が良なので国の補助なしと回答。吉岡議員に確認が求められ修正された。

市はあまり調査をしてなく議会に望んでいる

財政力指数の良くない自治体の方が高い福祉を実現して袖ケ浦は消極的な理由は、 国などの補助金制度に精通した人材が回りにいないことではないか?

粕谷市長が浜団の自治会館で町民と交流会?の話でも、財政が良くないと国の交付金がでると言っていた。

経常収支比率が県平均86%なのに、袖ケ浦は89%超えている理由は、広域化や駅舎などの箱ものに大金を投じた結果であることと、補助金の利用方法を熟知していないためではないか?と私は思っているがどうでしょう・・ 電気料金を下げる手法も知らないようだし

ちゃんと政策研が代表的な市の財政を調査していないことも原因、富津に学ぶべき

袖ケ浦の閻魔大王

一昨日、昨日

議会傍聴しました。佐藤博文(元東電組合千葉副委員長)議員が質問で、10数名?が動員傍聴に来ていました。

彼の質疑を初めて傍聴しましたが組合役員をやっていただけあって手際よく流石

稲毛議員の傍聴は朝用事があってできませんでしたが、湯浅議員のU字溝蓋など身近な事柄、市民からみれば身近な問題だけに支持を得られる。これが元蔵波台の自治会長湯浅議員の強みと感じました。

砺波議員の公民館の市長部局移行問題はもっともであり、感心するが市長部長の逃げ切り成功

安倍晋三のように同じような回答を繰り返せば質問時間終わる

最初から結論がありで理由は後付け、広域化などの問題と同じ・・・結局、市長が粕谷さんであるかぎりどんなに整合性を追求しても同じ結果と思った。

それと吉岡議員の元自衛隊を採用問題で給与は市の負担か?国ではないかという質問で、部長は袖ケ浦は財政が良なので国の補助なしと回答。吉岡議員に確認が求められ修正された。

市はあまり調査をしてなく議会に望んでいる

財政力指数の良くない自治体の方が高い福祉を実現して袖ケ浦は消極的な理由は、 国などの補助金制度に精通した人材が回りにいないことではないか?

粕谷市長が浜団の自治会館で町民と交流会?の話でも、財政が良くないと国の交付金がでると言っていた。

経常収支比率が県平均86%なのに、袖ケ浦は89%超えている理由は、広域化や駅舎などの箱ものに大金を投じた結果であることと、補助金の利用方法を熟知していないためではないか?と私は思っているがどうでしょう・・ 電気料金を下げる手法も知らないようだし

ちゃんと政策研が代表的な市の財政を調査していないことも原因、富津に学ぶべき

袖ケ浦の閻魔大王

タグ:自衛官の給与 国の交付金

袖ケ浦市は今のままでよいのか 3 [市政全般]

流山市は財政力11位だけど、していることがすごい。今日で連載は終わるが、群馬県水上町の状況がテレビで放映されていた。地元の農業改革である。財政力はプライドの問題ではない。国からの支援がないというだけで、財政力1以下になったら、何らかの国からの援助が出る。賢い自治体はこれを巧妙に使っている。袖ケ浦市の企画財政部長は県からの出向であるという。なぜ独自に企画財政を自在に考えることのできる職員を育てようとしないのか・・不思議なことだ。 kawaka\mi

◆ 安い金額で豊かな時間を過ごすことができるロンドン

藻谷 それがまさに20世紀と21世紀の決定的な違いですね。黙って座って街を消費しなさい、出来上がったインフラを享受しなさいという段階は20世紀で終わっているのに、供給側のマインドが古いままだから、街が面白くならない。

大西 私がロンドンに住んでいる4年間で学んだのは、大英帝国時代からのストックのすさまじさですね。公でもプライベートでもない「コモン」と呼ばれる広大な野原があって、週末になると人々が三々五々集まってくる。それでその横でオーケストラが「魔笛」をやっているんです。かかるのは安ワインの代金くらいで、何とも豊かな時間を過ごすことができる。

それに対して日本で行われている、ショッピングセンターで思いっきり買い物をするとか、休みの日にパチンコをするとかいう、フロー型の時間の過ごし方というのはどこか貧しい。ロンドンの例は藻谷さんが提唱している「里山資本主義」と共通点があると思うんです。

藻谷 先日、ジョージアやアルメニアというヨーロッパの最貧国に行ってきたんですが、街頭にはゆったり今を楽しんでいる人たちが溢れていました。日本にも、人々が街でゆっくりと楽しく時間を過ごして、それぞれを認め合うという時代はいつか来るんでしょうかねえ。

◆ 新設中学の校則を全廃

大西 話を流山に戻すと、これまでバリバリと働いてきて、しかもグローバルなことも知っているお母さんたちが集まってきて何が起きたかというと、中学校の校則がなくなりました。

藻谷 ほう!

大西 そういうお母さんたちの価値観からすると、前髪が目にかかっちゃダメとか、スカートがひざ上何センチとか、そういう校則は何の意味があるんだ、それは何のためにやっているんだ、ということになるわけです。

で、教育委員会を説き伏せて、新設中学の校則を全廃してしまったんです。

藻谷 大変に良いことですね。社会には存在しない、学校の中だけにしかない規則をとにかく守れというだけでは、自主・自律の精神は育たない。

大西 そういうことを言えて、教育委員会を動かせちゃうお母さんたちはすごいですよ。

藻谷 元々いた地元の人たちからすると、よそからすごい人たちが集まってきちゃったなあ、という感じでしょうか(笑)。

大西 もちろん抵抗勢力があるわけです。「静かな流山を返してほしい」とか。 でもお母さんたちはめちゃくちゃ戦闘力が高いんですよ。「静かなままじゃ財政が破綻しちゃうでしょ」とディベートでも負けないし、必要なデータはすぐ集めてくる。世界の学校は今、北欧ではこうなっているとか、調べてくる。

◆ 空気を読まない市長

藻谷 そういう時、流山のキーパーソンである井崎義治市長はどうするんですか?

大西 市長は米国の大学院で地理学の修士課程を修了した都市計画のプロで、移住した流山が無思慮な開発で壊されるのを見かねて2003年、市長になった人です。普通の政治家と違って相当空気を読まない人ですから、既成勢力の言い分をそのまま聞くということはないですね。

自分の頭で正しいと判断したロジックを選びます。

藻谷 市長は今60代後半ですが、その年齢にしては極めて珍しいグローカルな人ですものね。アメリカで都市計画コンサルタントをやっていた時も、普通にローカルとグローバルなことを同時進行させていて、しかしナショナルなことはやったことがない。そういうお母さんたちを呼び寄せる匂いを、本来的に持っている人なんでしょうね。

◆ 二つの基本的な欲求に応える

――岸田政権の少子化対策についてはどうお考えでしょう。

藻谷 いま0~4歳の乳幼児の数が増えている市町村は、流山を含めて全国に100少々あります。1700の中で100しかないという言い方もできますが。その半分は、「消滅する」というレッテルを勝手に貼られた過疎の農山漁村です。 都市部でも過疎地でも、そうした市町村に共通しているのは、「子供を産み育てながら仕事もする」ことが、周囲に支えられつつ当たり前にできるということです。

普通に働きながら子供も産み育てたいのに、諸事情でどちらかをあきらめさせられるというのは、そもそも人権侵害なのです。人権を最大限守るのは、地域としても自治体としても当然のこと。人口増だの経済活性化だのは、その先にくっついてくる結果にすぎません。

働きたいし、子育てもしたい。この二つの、人間の基本的な欲求に同時に応える努力をすると、人口は増える。それを証明したのが流山ということなのではないでしょうか。

大西 4月の統一地方選で、井崎市長は6選を果たしましたが、市長選には他に2人が立候補し、市議選には定員28人に対して37人が立候補しました。

地方選は対立候補者が出て来ず無投票になる例が少なくない中、流山市は「俺にやらせろ」「私にもやらせて」とまさに「すごい」ことになっています。 市民と市政にある程度の覚悟があれば、こんな状況が生まれるわけで、流山でここまでできたのだから、他の自治体でも少子化についてあきらめるのはまだ早いと思います。 (この稿を終わります)

大西康之(おおにしやすゆき) ジャーナリスト。1965年愛知県生まれ。早稲田大学法学部卒業後、日本経済新聞社入社。欧州総局(ロンドン)、日本経済新聞編集委員、日経ビジネス編集委員などを経て2016年独立。『起業の天才! 江副浩正 8兆円企業リクルートをつくった男』など著書多数。

藻谷浩介(もたにこうすけ) 地域エコノミスト。1964年山口県生まれ。東京大学法学部卒業。日本総合研究所主任研究員。2000年ごろより、地域振興や人口成熟問題に関して精力的に研究、講演を行う。『しなやかな日本列島のつくりかた』(対話集)、『里山資本主義』など著書多数。 「週刊新潮」2023年5月18日号 掲載

新潮社

◆ 安い金額で豊かな時間を過ごすことができるロンドン

藻谷 それがまさに20世紀と21世紀の決定的な違いですね。黙って座って街を消費しなさい、出来上がったインフラを享受しなさいという段階は20世紀で終わっているのに、供給側のマインドが古いままだから、街が面白くならない。

大西 私がロンドンに住んでいる4年間で学んだのは、大英帝国時代からのストックのすさまじさですね。公でもプライベートでもない「コモン」と呼ばれる広大な野原があって、週末になると人々が三々五々集まってくる。それでその横でオーケストラが「魔笛」をやっているんです。かかるのは安ワインの代金くらいで、何とも豊かな時間を過ごすことができる。

それに対して日本で行われている、ショッピングセンターで思いっきり買い物をするとか、休みの日にパチンコをするとかいう、フロー型の時間の過ごし方というのはどこか貧しい。ロンドンの例は藻谷さんが提唱している「里山資本主義」と共通点があると思うんです。

藻谷 先日、ジョージアやアルメニアというヨーロッパの最貧国に行ってきたんですが、街頭にはゆったり今を楽しんでいる人たちが溢れていました。日本にも、人々が街でゆっくりと楽しく時間を過ごして、それぞれを認め合うという時代はいつか来るんでしょうかねえ。

◆ 新設中学の校則を全廃

大西 話を流山に戻すと、これまでバリバリと働いてきて、しかもグローバルなことも知っているお母さんたちが集まってきて何が起きたかというと、中学校の校則がなくなりました。

藻谷 ほう!

大西 そういうお母さんたちの価値観からすると、前髪が目にかかっちゃダメとか、スカートがひざ上何センチとか、そういう校則は何の意味があるんだ、それは何のためにやっているんだ、ということになるわけです。

で、教育委員会を説き伏せて、新設中学の校則を全廃してしまったんです。

藻谷 大変に良いことですね。社会には存在しない、学校の中だけにしかない規則をとにかく守れというだけでは、自主・自律の精神は育たない。

大西 そういうことを言えて、教育委員会を動かせちゃうお母さんたちはすごいですよ。

藻谷 元々いた地元の人たちからすると、よそからすごい人たちが集まってきちゃったなあ、という感じでしょうか(笑)。

大西 もちろん抵抗勢力があるわけです。「静かな流山を返してほしい」とか。 でもお母さんたちはめちゃくちゃ戦闘力が高いんですよ。「静かなままじゃ財政が破綻しちゃうでしょ」とディベートでも負けないし、必要なデータはすぐ集めてくる。世界の学校は今、北欧ではこうなっているとか、調べてくる。

◆ 空気を読まない市長

藻谷 そういう時、流山のキーパーソンである井崎義治市長はどうするんですか?

大西 市長は米国の大学院で地理学の修士課程を修了した都市計画のプロで、移住した流山が無思慮な開発で壊されるのを見かねて2003年、市長になった人です。普通の政治家と違って相当空気を読まない人ですから、既成勢力の言い分をそのまま聞くということはないですね。

自分の頭で正しいと判断したロジックを選びます。

藻谷 市長は今60代後半ですが、その年齢にしては極めて珍しいグローカルな人ですものね。アメリカで都市計画コンサルタントをやっていた時も、普通にローカルとグローバルなことを同時進行させていて、しかしナショナルなことはやったことがない。そういうお母さんたちを呼び寄せる匂いを、本来的に持っている人なんでしょうね。

◆ 二つの基本的な欲求に応える

――岸田政権の少子化対策についてはどうお考えでしょう。

藻谷 いま0~4歳の乳幼児の数が増えている市町村は、流山を含めて全国に100少々あります。1700の中で100しかないという言い方もできますが。その半分は、「消滅する」というレッテルを勝手に貼られた過疎の農山漁村です。 都市部でも過疎地でも、そうした市町村に共通しているのは、「子供を産み育てながら仕事もする」ことが、周囲に支えられつつ当たり前にできるということです。

普通に働きながら子供も産み育てたいのに、諸事情でどちらかをあきらめさせられるというのは、そもそも人権侵害なのです。人権を最大限守るのは、地域としても自治体としても当然のこと。人口増だの経済活性化だのは、その先にくっついてくる結果にすぎません。

働きたいし、子育てもしたい。この二つの、人間の基本的な欲求に同時に応える努力をすると、人口は増える。それを証明したのが流山ということなのではないでしょうか。

大西 4月の統一地方選で、井崎市長は6選を果たしましたが、市長選には他に2人が立候補し、市議選には定員28人に対して37人が立候補しました。

地方選は対立候補者が出て来ず無投票になる例が少なくない中、流山市は「俺にやらせろ」「私にもやらせて」とまさに「すごい」ことになっています。 市民と市政にある程度の覚悟があれば、こんな状況が生まれるわけで、流山でここまでできたのだから、他の自治体でも少子化についてあきらめるのはまだ早いと思います。 (この稿を終わります)

大西康之(おおにしやすゆき) ジャーナリスト。1965年愛知県生まれ。早稲田大学法学部卒業後、日本経済新聞社入社。欧州総局(ロンドン)、日本経済新聞編集委員、日経ビジネス編集委員などを経て2016年独立。『起業の天才! 江副浩正 8兆円企業リクルートをつくった男』など著書多数。

藻谷浩介(もたにこうすけ) 地域エコノミスト。1964年山口県生まれ。東京大学法学部卒業。日本総合研究所主任研究員。2000年ごろより、地域振興や人口成熟問題に関して精力的に研究、講演を行う。『しなやかな日本列島のつくりかた』(対話集)、『里山資本主義』など著書多数。 「週刊新潮」2023年5月18日号 掲載

新潮社

タグ:少子化 校則全廃

袖ケ浦市は今のままでよいのか 連載3 [市政全般]

(流山市の話の続きです)

◆ 子育て期間はナショナルから切り離される

大西 本には書き切れていないかもしれないんですが、そういう変化は特に子育て世代で起きている気がします。先ほどの話との関連でいうと、今の流山で面白いことをやっている人たちも、子供が生まれるまでは、どっぷりナショナルなんですよ。彼ら彼女らにとって、流山は単なるベッドタウン。霞が関や丸の内で、自分たちが日本を背負っているつもりで一生懸命働いて、寝に帰ってきている。

でもそれが、妊娠した、子供が生まれた、子育てに入ったという段階を経て、いったんナショナルから切り離されます。日本を背負って霞が関や丸の内で働くということはさておき、保育園の問題を含めて、子育てと自分の仕事をどう両立するかという現実の問題が、眼前に迫ってきますからね。

そしてたまたま人口15万人(05年時点)の小さな街で、有名になった送迎保育ステーションをはじめ、市長が徹底的に子育て支援をやったら、一旦、ナショナルから強制離脱させられた子育て世代の人たちが集まってきちゃった。 集まってきて、子育てしている期間はナショナルから切り離される。

そこで生まれて初めてローカルに目が向くわけです。

「うちの子が育つ街」を考えたときに、ナショナルなことよりも、これまではあまり考えたことのなかった、自分の子供を取り囲む環境のほうが大事じゃない? みたいな感じになる。

藻谷 ローカルな問題に、ナショナルな解決はありません。必要なのはローカルな行動で、その際にはグローバルな視野も必要なのです。まさにそれを実践したのが、流山市長でした。

◆ 世界屈指の企業も進出

大西 自治体の側からみると、子育ての期間というのは、ナショナルな人たちを地元に振り向かせるチャンスなんですよね。だから子育てだけじゃなくて、今まではバリバリやってきたんだから、ここでもその能力を生かしてよ、というようなオファーをすると、とてつもない能力を発揮する。

本当にローカルでグローバルとつながっていくような仕事を作ったりするんです。

藻谷 流山には世界的な物流不動産企業のGLPが巨大倉庫を造っているわけですが、土地が余っていて交通の便が良いというだけではなく、優秀な働き手がいるという気配を感じ取っていたんじゃないのかな。

二子玉川の開発で有名な高島屋系列の東神開発にしても、デベロッパーの入札があったころは雑木林と田んぼだらけだった流山に進出するというのは相当な決断ですが、子育て世代の人材が集まる流山の将来性を感じていたのかも

大西 江戸川の河川敷に巨大倉庫群があって、その中にAmazon、楽天、ヤマト運輸、佐川急便が入っていて、そのライトが光っている……。なかなかの絵ですよ。

藻谷 流山市が「敷地の2割の緑化」など、厳しい条件を志高く求めていたからこそ、安手の流通団地にならず、GLPのような世界屈指の企業にも選ばれる結果になったのでしょうね。

◆ 流山はシムシティ

藻谷 実は私、千葉県の新浦安の住民だったんです。1982年、東京ディズニーランド開業の前の年、まだ京葉線が通っていないころに両親が家を買って、大学時代から10年近く住んでいました。それで『流山がすごい』も、浦安と対比しながら読んだわけです。

88年に新浦安駅が開業しますが、やがて駅前にはダイエーとファッションモール、ちょっと離れたところにイトーヨーカドーもできた。都心以外でショッピングセンターが複数できるまれな例でした。 人口は激増して、ディズニーランド需要でホテルも林立。明海大学は不動産学部で有名になったし、墓地公園も最初から造っていた。さらに順天堂大学病院を誘致。図書館もすごく立派で、40年前に既に知的なマダム層を引き付けていました。

それでも結局、浦安は流山にはなれなかった。どこまでもベッドタウンなんです。高学歴女性が働くことは想定されず、あるのは「奥様が楽しく過ごせるように」という発想だけ。多摩田園都市もそうですね。

大西 なるほど。市民は帰って寝るだけ。あとは消費者になるだけということですね。

藻谷 住んでいる人の中にはキャリアウーマンも多かったんですが、そういう層がまちづくりに参加する仕組みになっていないわけですね。こう説明しても、「寝に帰って、消費するだけで何が悪いの?」という人もいるんですが、そういう人には『流山がすごい』を3回繰り返して読んで、よく考えろ、と言いたい(笑)。

大西 本の中で、流山はシムシティのようだ、という市民の声を紹介しました。シムシティは、かつて世界中で大ヒットした、仮想の街で道路や発電所を造るパソコンゲームです。やはり今の流山には、自分たちの街を自分たちでつくっていく、という雰囲気があるんですよ。

(明日で終了)

◆ 子育て期間はナショナルから切り離される

大西 本には書き切れていないかもしれないんですが、そういう変化は特に子育て世代で起きている気がします。先ほどの話との関連でいうと、今の流山で面白いことをやっている人たちも、子供が生まれるまでは、どっぷりナショナルなんですよ。彼ら彼女らにとって、流山は単なるベッドタウン。霞が関や丸の内で、自分たちが日本を背負っているつもりで一生懸命働いて、寝に帰ってきている。

でもそれが、妊娠した、子供が生まれた、子育てに入ったという段階を経て、いったんナショナルから切り離されます。日本を背負って霞が関や丸の内で働くということはさておき、保育園の問題を含めて、子育てと自分の仕事をどう両立するかという現実の問題が、眼前に迫ってきますからね。

そしてたまたま人口15万人(05年時点)の小さな街で、有名になった送迎保育ステーションをはじめ、市長が徹底的に子育て支援をやったら、一旦、ナショナルから強制離脱させられた子育て世代の人たちが集まってきちゃった。 集まってきて、子育てしている期間はナショナルから切り離される。

そこで生まれて初めてローカルに目が向くわけです。

「うちの子が育つ街」を考えたときに、ナショナルなことよりも、これまではあまり考えたことのなかった、自分の子供を取り囲む環境のほうが大事じゃない? みたいな感じになる。

藻谷 ローカルな問題に、ナショナルな解決はありません。必要なのはローカルな行動で、その際にはグローバルな視野も必要なのです。まさにそれを実践したのが、流山市長でした。

◆ 世界屈指の企業も進出

大西 自治体の側からみると、子育ての期間というのは、ナショナルな人たちを地元に振り向かせるチャンスなんですよね。だから子育てだけじゃなくて、今まではバリバリやってきたんだから、ここでもその能力を生かしてよ、というようなオファーをすると、とてつもない能力を発揮する。

本当にローカルでグローバルとつながっていくような仕事を作ったりするんです。

藻谷 流山には世界的な物流不動産企業のGLPが巨大倉庫を造っているわけですが、土地が余っていて交通の便が良いというだけではなく、優秀な働き手がいるという気配を感じ取っていたんじゃないのかな。

二子玉川の開発で有名な高島屋系列の東神開発にしても、デベロッパーの入札があったころは雑木林と田んぼだらけだった流山に進出するというのは相当な決断ですが、子育て世代の人材が集まる流山の将来性を感じていたのかも

大西 江戸川の河川敷に巨大倉庫群があって、その中にAmazon、楽天、ヤマト運輸、佐川急便が入っていて、そのライトが光っている……。なかなかの絵ですよ。

藻谷 流山市が「敷地の2割の緑化」など、厳しい条件を志高く求めていたからこそ、安手の流通団地にならず、GLPのような世界屈指の企業にも選ばれる結果になったのでしょうね。

◆ 流山はシムシティ

藻谷 実は私、千葉県の新浦安の住民だったんです。1982年、東京ディズニーランド開業の前の年、まだ京葉線が通っていないころに両親が家を買って、大学時代から10年近く住んでいました。それで『流山がすごい』も、浦安と対比しながら読んだわけです。

88年に新浦安駅が開業しますが、やがて駅前にはダイエーとファッションモール、ちょっと離れたところにイトーヨーカドーもできた。都心以外でショッピングセンターが複数できるまれな例でした。 人口は激増して、ディズニーランド需要でホテルも林立。明海大学は不動産学部で有名になったし、墓地公園も最初から造っていた。さらに順天堂大学病院を誘致。図書館もすごく立派で、40年前に既に知的なマダム層を引き付けていました。

それでも結局、浦安は流山にはなれなかった。どこまでもベッドタウンなんです。高学歴女性が働くことは想定されず、あるのは「奥様が楽しく過ごせるように」という発想だけ。多摩田園都市もそうですね。

大西 なるほど。市民は帰って寝るだけ。あとは消費者になるだけということですね。

藻谷 住んでいる人の中にはキャリアウーマンも多かったんですが、そういう層がまちづくりに参加する仕組みになっていないわけですね。こう説明しても、「寝に帰って、消費するだけで何が悪いの?」という人もいるんですが、そういう人には『流山がすごい』を3回繰り返して読んで、よく考えろ、と言いたい(笑)。

大西 本の中で、流山はシムシティのようだ、という市民の声を紹介しました。シムシティは、かつて世界中で大ヒットした、仮想の街で道路や発電所を造るパソコンゲームです。やはり今の流山には、自分たちの街を自分たちでつくっていく、という雰囲気があるんですよ。

(明日で終了)

袖ケ浦市は今のままでよいのか 連載2 [市政全般]

県内財政力指数第3位の袖ケ浦市に対し、ここで取り上げようとしているのは、まさに対極的位置にある第11位の流山市のことである。財政破綻の流山市のどこが良いのだ…とおっしゃる方も多いと思う。ここでは「流山がすごい」という本を書かれた藻谷浩介さんと、ジャーナリスト大西康之さんの対談からスゴイ実態を紹介する。 調査・富樫 編集・かわかみ

『流山がすごい』は、駅前ビルの仮託児所に園児を送っていくと、そこから先は市が各保育園までの送迎をやってくれる「送迎保育ステーション」をはじめ、「子育て中の共働き世帯」に的を絞った政策を打ち出した結果、全国700以上の市の中で6年連続、人口増加率トップを達成している千葉県流山市の実像に迫った作品です。

また、「子育てしやすい街」には、第一線で活躍する多くの人々が移住し、しかも女性の創業への支援も手厚いため、市内で新しい雇用が生まれています。

そのほか二子玉川(東京・世田谷区)を開発したデベロッパーや、世界的な物流不動産企業なども進出し、街が活気づいています。その結果、2005年に約15万人だった人口は最近、21万人を突破しました。藻谷さんはどうお読みになったのでしょうか。

藻谷 『流山がすごい』は毎日新聞の書評で取り上げさせてもらいました。私が取り上げないで、誰が取り上げるのかという勢いでね(笑)。特にあとがきに書いてあることに、「まさにその通り」と膝を打ったのです。

大西 「彼ら(霞が関や丸の内の人々)から情報を得て記事を書く自分も日本を動かす一員だと勘違いしていた」「中央はすっかり機能不全を起こしている。この窮状を変えるのは市民であり市政ではないのか」といったあたりでしょうか(笑)。

藻谷 いま世界の標準は、グローカル(グローバルとローカルを合わせた造語)ですからね。

大西 世界的な視野を持ちつつ、地元に根差し、国際人兼地域人として行動することが、経済を伸ばし、人材を育てるのです。 その反対が、「ナショナル」な街・東京です。ものごとを全国一元で捉える人たちが、全国一元の政治行政やビジネスをしている。彼らには地域人の自覚がなく、かといってグローバルな視野もない。まるで昭和の、巨人軍中心の野球界のよう。だから日本は成長しない。

藻谷 大西さんの場合は、もともと流山にお住まいで、赴任先のイギリスから帰国してこの本を書かれた。日経新聞の国際経済報道の第一線にいた記者が、グローカルな視点で自分の地元を描いた。だからすごいのです。

大西 ロンドンには特派員として4年間いたのですが、やはりものの見え方が変わったところはありますね。 藻谷さんの『デフレの正体』を読んだのはもうだいぶ前のことです。私は日経新聞でずっと経済記者として中央官庁や大企業の取材をやっていて、日本経済の停滞は、国際経済競争に負けたからだと単純に思っていたのですが、あの本を読んで全然違うじゃないか、と気が付いたんです。

日本の輸出額はバブル期よりずっと多いし、経常収支もずっと黒字なんですよね。

藻谷 ありがとうございます。ところがその肝心なところを読んでくださっている方は、少ないんですよ。本の中で、「日本人の問題は、SY(数字を読まない)、KY(空気しか読まない)、GM(現場を見ない)だ」と書いたのですが、特にSYは今でもひどいものです。 「日本は国際競争に負けた」という空気に浸り、昨年の輸出額が、円ベースでもドルベースでも史上最高水準であることに誰も気付いていない。でも無用な円安誘導で、化石燃料代が高騰し、貿易収支は大赤字。さらにそれ以前、アベノミクスの間に、日本の名目GDP(ドルベース)は2割も減少したのですが、誰も数字を見ていません

ナショナルな発想では、経済はわかりません。ローカルな視点で輸出企業の現場を見ればフル稼働状態なのに、グローバルにドル換算してみれば日本経済は縮小している。「そうか、稼いだ外貨が人件費に回らず、消費に回っていないのか」と、現実に気付くには、頭がグローカルでなくては。

大西 本当にそうですよね。ローカルを見ないとリアルはわからない。

藻谷 そんな日本の中枢にいる人たちの「江戸幕府っぽさ」と比べると、流山は、商売人中心に自治運営されている昔の大坂というか、とにかく動きが速くてダイナミックですね。

大西 本には書き切れていないかもしれないんですが、そういう変化は特に子育て世代で起きている気がします。先ほどの話との関連でいうと、今の流山で面白いことをやっている人たちも、子供が生まれるまでは、どっぷりナショナルなんですよ。彼ら彼女らにとって、流山は単なるベッドタウン。霞が関や丸の内で、自分たちが日本を背負っているつもりで一生懸命働いて、寝に帰ってきている。

でもそれが、妊娠した、子供が生まれた、子育てに入ったという段階を経て、いったんナショナルから切り離されます。日本を背負って霞が関や丸の内で働くということはさておき、保育園の問題を含めて、子育てと自分の仕事をどう両立するかという現実の問題が、眼前に迫ってきますからね。

そしてたまたま人口15万人(05年時点)の小さな街で、有名になった送迎保育ステーションをはじめ、市長が徹底的に子育て支援をやったら、一旦、ナショナルから強制離脱させられた子育て世代の人たちが集まってきちゃった。

集まってきて、子育てしている期間はナショナルから切り離される。そこで生まれて初めてローカルに目が向くわけです。「うちの子が育つ街」を考えたときに、ナショナルなことよりも、これまではあまり考えたことのなかった、自分の子供を取り囲む環境のほうが大事じゃない? みたいな感じになる。

藻谷 ローカルな問題に、ナショナルな解決はありません。必要なのはローカルな行動で、その際にはグローバルな視野も必要なのです。まさにそれを実践したのが、流山市長でした。

(明日に続く)

『流山がすごい』は、駅前ビルの仮託児所に園児を送っていくと、そこから先は市が各保育園までの送迎をやってくれる「送迎保育ステーション」をはじめ、「子育て中の共働き世帯」に的を絞った政策を打ち出した結果、全国700以上の市の中で6年連続、人口増加率トップを達成している千葉県流山市の実像に迫った作品です。

また、「子育てしやすい街」には、第一線で活躍する多くの人々が移住し、しかも女性の創業への支援も手厚いため、市内で新しい雇用が生まれています。

そのほか二子玉川(東京・世田谷区)を開発したデベロッパーや、世界的な物流不動産企業なども進出し、街が活気づいています。その結果、2005年に約15万人だった人口は最近、21万人を突破しました。藻谷さんはどうお読みになったのでしょうか。

藻谷 『流山がすごい』は毎日新聞の書評で取り上げさせてもらいました。私が取り上げないで、誰が取り上げるのかという勢いでね(笑)。特にあとがきに書いてあることに、「まさにその通り」と膝を打ったのです。

大西 「彼ら(霞が関や丸の内の人々)から情報を得て記事を書く自分も日本を動かす一員だと勘違いしていた」「中央はすっかり機能不全を起こしている。この窮状を変えるのは市民であり市政ではないのか」といったあたりでしょうか(笑)。

藻谷 いま世界の標準は、グローカル(グローバルとローカルを合わせた造語)ですからね。

大西 世界的な視野を持ちつつ、地元に根差し、国際人兼地域人として行動することが、経済を伸ばし、人材を育てるのです。 その反対が、「ナショナル」な街・東京です。ものごとを全国一元で捉える人たちが、全国一元の政治行政やビジネスをしている。彼らには地域人の自覚がなく、かといってグローバルな視野もない。まるで昭和の、巨人軍中心の野球界のよう。だから日本は成長しない。

藻谷 大西さんの場合は、もともと流山にお住まいで、赴任先のイギリスから帰国してこの本を書かれた。日経新聞の国際経済報道の第一線にいた記者が、グローカルな視点で自分の地元を描いた。だからすごいのです。

大西 ロンドンには特派員として4年間いたのですが、やはりものの見え方が変わったところはありますね。 藻谷さんの『デフレの正体』を読んだのはもうだいぶ前のことです。私は日経新聞でずっと経済記者として中央官庁や大企業の取材をやっていて、日本経済の停滞は、国際経済競争に負けたからだと単純に思っていたのですが、あの本を読んで全然違うじゃないか、と気が付いたんです。

日本の輸出額はバブル期よりずっと多いし、経常収支もずっと黒字なんですよね。

藻谷 ありがとうございます。ところがその肝心なところを読んでくださっている方は、少ないんですよ。本の中で、「日本人の問題は、SY(数字を読まない)、KY(空気しか読まない)、GM(現場を見ない)だ」と書いたのですが、特にSYは今でもひどいものです。 「日本は国際競争に負けた」という空気に浸り、昨年の輸出額が、円ベースでもドルベースでも史上最高水準であることに誰も気付いていない。でも無用な円安誘導で、化石燃料代が高騰し、貿易収支は大赤字。さらにそれ以前、アベノミクスの間に、日本の名目GDP(ドルベース)は2割も減少したのですが、誰も数字を見ていません

ナショナルな発想では、経済はわかりません。ローカルな視点で輸出企業の現場を見ればフル稼働状態なのに、グローバルにドル換算してみれば日本経済は縮小している。「そうか、稼いだ外貨が人件費に回らず、消費に回っていないのか」と、現実に気付くには、頭がグローカルでなくては。

大西 本当にそうですよね。ローカルを見ないとリアルはわからない。

藻谷 そんな日本の中枢にいる人たちの「江戸幕府っぽさ」と比べると、流山は、商売人中心に自治運営されている昔の大坂というか、とにかく動きが速くてダイナミックですね。

大西 本には書き切れていないかもしれないんですが、そういう変化は特に子育て世代で起きている気がします。先ほどの話との関連でいうと、今の流山で面白いことをやっている人たちも、子供が生まれるまでは、どっぷりナショナルなんですよ。彼ら彼女らにとって、流山は単なるベッドタウン。霞が関や丸の内で、自分たちが日本を背負っているつもりで一生懸命働いて、寝に帰ってきている。

でもそれが、妊娠した、子供が生まれた、子育てに入ったという段階を経て、いったんナショナルから切り離されます。日本を背負って霞が関や丸の内で働くということはさておき、保育園の問題を含めて、子育てと自分の仕事をどう両立するかという現実の問題が、眼前に迫ってきますからね。

そしてたまたま人口15万人(05年時点)の小さな街で、有名になった送迎保育ステーションをはじめ、市長が徹底的に子育て支援をやったら、一旦、ナショナルから強制離脱させられた子育て世代の人たちが集まってきちゃった。

集まってきて、子育てしている期間はナショナルから切り離される。そこで生まれて初めてローカルに目が向くわけです。「うちの子が育つ街」を考えたときに、ナショナルなことよりも、これまではあまり考えたことのなかった、自分の子供を取り囲む環境のほうが大事じゃない? みたいな感じになる。

藻谷 ローカルな問題に、ナショナルな解決はありません。必要なのはローカルな行動で、その際にはグローバルな視野も必要なのです。まさにそれを実践したのが、流山市長でした。

(明日に続く)

タグ:流山市 グローカル 市長

袖ケ浦市はこのままでよいのか 連載1 [市政全般]

袖ケ浦市は今のままでよいのか 連載1

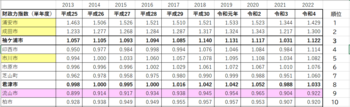

下記一覧は千葉県内55市町の財政力指数上位一覧である。

財政力指数とは、地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値。 財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえる。(クリックすると大きくなります)

これで見るとわが袖ケ浦市は上位3位にあり、財源に余裕のある金持ちの自治体であると位置づいている。近隣都市では、16位が富津市 0,861 17位が木更津市 0,845で、ちょっと意外の感じである。

4市の中では、袖ケ浦市、君津市、富津市、木更津市と並ぶ。何と木更津市が最低なのだ。そこで住民は初めて首をかしげてしまう??

金持ちの自治体であれば、きっと行政サービスも豊富で、住民の住みやすい街なのであろうな・・・と、常識的には考える。ところが実態はどうも違うようだ。

9位の流山市という財政力指数が0,922という街がある。ところが破綻した街と思われる流山市の実態を知れば、びっくりしてしまう。さあこれからが面白くなる。乞うご期待!

◆ 上記内容はすべて事務局長調査結果と記録文・・ブログ編集はかわかみ

下記一覧は千葉県内55市町の財政力指数上位一覧である。

財政力指数とは、地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値。 財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえる。(クリックすると大きくなります)

これで見るとわが袖ケ浦市は上位3位にあり、財源に余裕のある金持ちの自治体であると位置づいている。近隣都市では、16位が富津市 0,861 17位が木更津市 0,845で、ちょっと意外の感じである。

4市の中では、袖ケ浦市、君津市、富津市、木更津市と並ぶ。何と木更津市が最低なのだ。そこで住民は初めて首をかしげてしまう??

金持ちの自治体であれば、きっと行政サービスも豊富で、住民の住みやすい街なのであろうな・・・と、常識的には考える。ところが実態はどうも違うようだ。

9位の流山市という財政力指数が0,922という街がある。ところが破綻した街と思われる流山市の実態を知れば、びっくりしてしまう。さあこれからが面白くなる。乞うご期待!

◆ 上記内容はすべて事務局長調査結果と記録文・・ブログ編集はかわかみ

市原地区コンビナートの電源状況 [火力発電所]

私たちの事務局長はすごい!思いつき・発想が次から次へと浮かんでくる。浮かぶとその発想が実現可能かどうか、調査に入る。自分の目で確かめて見なければ落ち付かない。パソコンを自由に使って全世界の動きから、身の回りまで、発想したことの理論的背景を確かめる。

つまり、労働者であると同時に熱血漢的学者でもある。ここ数日、その足跡を追ってみようと思う。

先ず、葬儀の帰りに通りかかった市原市のコンビナートを眺望し、次のような状況を見て考える事例から紹介しよう。 kawakami

葬儀の帰りに、養老川河口にある海釣り公園近くから対岸の五井火力建設状況を撮影してきました。

この写真公開ついでに個人的な見通しを記載しておく。

添付写真3号は影で見えないが基礎工事と骨組状態でしょう。

昨年夏から送電線(碍子形状から多分50万ボルト)建設が養老川から五井火力まで進んでいたので建設しているなと思っていましたが、隣の石油会社でも建設工事が進んでいたので、火力の建物であるのか判断できませんでしたが、昨年から建設していたものはタービン建屋であったことがボイラー1,2号が姿を今回現わしてはっきりしました。

流石78万kWの排ガスボイラーと煙突直径は大きい(姉崎は65万kWで2周り小さい感じ)

姉崎火力新1号は2月に運転入りしたが今は検査停止、2号機は4月から運転入り予定だが運転開始していない感じ、3号は来年運転開始予定

1974年ー79年建設の袖ケ浦火力は今でもバックアップ用として重要な地位を占めています。

なぜなら隣の東京ガスの計画は居眠り状態、東電のほとんどのガス火力はガスタービンのため、出力低下運転に不向きでかつ、東京ガスのLNGを気化させるのに火力排水の温排水が利用され、冷やした海水は冷却水として東電側も歓迎の関係。握手しながらお互いに蹴飛ばす関係です。

今回建設の五井65*3と新姉崎78*3はガスタービン火力なので低出力安定運転には不向きであることから電力需要が下がるタイミングでは、古い袖ケ浦火力の出番は当分続く。

(横須賀65*2が正式運転で安定化すれば、横須賀が袖ケ浦の役割を分担するようになる可能性が大きい??そうなれば量級袖ケ浦1号は長期計画停止という名目で実質廃止になるでしょう

裁判行方次第で袖ケ浦火力の延命措置は継続、234号は旧式とは言え良い維持管理から当分延命。

南横浜火力、970-1973ほぼ停止状態だが運転しているようなので南横浜火力が廃止までは健在か)

以上、葬儀帰りのコンビナート眺望から、私が感じた状況把握メモです。ご参考まで

つまり、労働者であると同時に熱血漢的学者でもある。ここ数日、その足跡を追ってみようと思う。

先ず、葬儀の帰りに通りかかった市原市のコンビナートを眺望し、次のような状況を見て考える事例から紹介しよう。 kawakami

葬儀の帰りに、養老川河口にある海釣り公園近くから対岸の五井火力建設状況を撮影してきました。

この写真公開ついでに個人的な見通しを記載しておく。

添付写真3号は影で見えないが基礎工事と骨組状態でしょう。

昨年夏から送電線(碍子形状から多分50万ボルト)建設が養老川から五井火力まで進んでいたので建設しているなと思っていましたが、隣の石油会社でも建設工事が進んでいたので、火力の建物であるのか判断できませんでしたが、昨年から建設していたものはタービン建屋であったことがボイラー1,2号が姿を今回現わしてはっきりしました。

流石78万kWの排ガスボイラーと煙突直径は大きい(姉崎は65万kWで2周り小さい感じ)

姉崎火力新1号は2月に運転入りしたが今は検査停止、2号機は4月から運転入り予定だが運転開始していない感じ、3号は来年運転開始予定

1974年ー79年建設の袖ケ浦火力は今でもバックアップ用として重要な地位を占めています。

なぜなら隣の東京ガスの計画は居眠り状態、東電のほとんどのガス火力はガスタービンのため、出力低下運転に不向きでかつ、東京ガスのLNGを気化させるのに火力排水の温排水が利用され、冷やした海水は冷却水として東電側も歓迎の関係。握手しながらお互いに蹴飛ばす関係です。

今回建設の五井65*3と新姉崎78*3はガスタービン火力なので低出力安定運転には不向きであることから電力需要が下がるタイミングでは、古い袖ケ浦火力の出番は当分続く。

(横須賀65*2が正式運転で安定化すれば、横須賀が袖ケ浦の役割を分担するようになる可能性が大きい??そうなれば量級袖ケ浦1号は長期計画停止という名目で実質廃止になるでしょう

裁判行方次第で袖ケ浦火力の延命措置は継続、234号は旧式とは言え良い維持管理から当分延命。

南横浜火力、970-1973ほぼ停止状態だが運転しているようなので南横浜火力が廃止までは健在か)

以上、葬儀帰りのコンビナート眺望から、私が感じた状況把握メモです。ご参考まで

ふたつのニュース・電力関係 [再生可能エネルギー]

11日の日本テレビ「シューイチ」(朝7:30~)でびっくりするニュースがあった。「ノーベル賞候補の電池。電気代が約半分に」と題して、太陽光発電よりもずっと安く、簡単にできる電池が発明されたという。すぐ録画しておくべきだった。日本の優れた科学者はまた一人誕生したようである。

化石燃料は必要なくなる。まして原発など…過去の遺跡になりそう。注目して見つめたい

次は電気運搬船が誕生直前である。このニュースを次に掲載する。

◆ パワーエックス、電気運搬船・初号船の詳細設計を発表 給電・横浜市と連携

最終更新日: 2023年05月29日

パワーエックス(東京都港区)は5月25日、世界初・電気で運ぶ船「電気運搬船」の初号船の詳細設計を発表した。電気運搬船の名称は「PowerX Ark 100」。初号船は「X」と命名された。

容量241MWh、2025年の完成目指す

同船は船長140m、容量241MWhのコンテナ型大型蓄電池を搭載する。2025年の完成を目指し、2026年からは国内外で実証実験を開始する予定。

「X」に搭載する蓄電池は、同社独自設計のモジュールで、安全性が高いリン酸鉄リチウムイオン(LFP)電池セルを使用し、6000サイクル以上の長寿命を実現する。

バッテリーシステムは、拡張性を備えた非常にスケーラブルな設計で、ミッションに応じて搭載する電池を増やすことにより、より大きなサイズの電気運搬船をつくることもできるという。

そのほか、専用のガス排出機能・消火装置を備え、バッテリーシステムなどをリアルタイムにモニタリングすることで、安全性を担保する。

なおすべての蓄電池は、DNVやClass NK(日本海事協会)などさまざまな国際船級認証や適用規格に準拠している。

九州電力や横浜市と、海上送電事業で連携

同社は5月25日、九州電力(福岡県福岡市)と、電気運搬船を利用した海上送電事業を開始すると発表。九州で発電される再エネ電気を、海上送電事業で活用することで、再エネの最大限活用とさらなる導入の促進を目指す。

また横浜市とは、電気運搬船と蓄電地の利活用を通じた横浜港におけるカーボンニュートラルポートの形成に向けて、連携協定を締結している。

横浜港は、埠頭における物流機能に加えて、京浜臨海部・根岸地区等における生産機能や都心臨海部における観光文化機能を持つなど、電力の大消費地となっている。この電力需要の一部を電気運搬船が運んできた再エネで賄うことで、横浜港のカーボンニュートラルポート形成と臨海部の脱炭素への取り組みに貢献できる。

そのほか、同社は、電気運搬船を活用した海上送電事業を推進するための新会社「海上パワーグリッド」を2023年中に設立することも発表。今後は、電気運搬船の所有や国内外への電気運搬船の販売と海上送電のオペレーションを担当するパートナー企業を募集するとしている。

(出所:パワーエック

電気運搬船で新たな送電ネットワークを構築

日本政府は現在、2050年までにカーボンニュートラルを達成する目標を掲げ、再エネの導入に取り組んでいるが、太陽光や風力発電などの出力が変動する再エネの大規模導入に伴い、余剰電力の発生や電力供給の安定性の確保が課題となっている。

電気運搬船は、海を隔てた場所で発電された再エネを蓄電池に貯めて、長距離送電を実現する、海上送電という新しい概念の送電技術。海を越えて新たな送電ネットワークを構築し、再エネの貯蔵・供給・利用を推進する。この技術は、日本だけでなく世界中の再エネの普及に貢献すると期待されている。

具体的には、太陽光や風力発電などの出力が変動する再エネの余剰電力を、電気運搬船の電池に貯めておき、港周辺の停止・廃炉予定の火力発電所などの系統設備から放電し、陸上送電網を経由して、電力需要家へ送電することで、再エネのさらなる有効利用が可能となる。

また、現行のリチウムイオン電池のエネルギー密度において、電気運搬船は陸から陸への短距離の海上電力輸送に最適であり、再エネのポテンシャルの高い地域と都市部などの電力需要地をつなぐ地域間連系線を補完する役割を果たすことができる。たとえば、再エネのポテンシャルが高い九州や北海道から需要の高い本州への送電や、離島間の送電などに活用することが考えられる。

将来的には、電池のエネルギー密度がさらに上昇し、コストが低減することで、洋上風力発電所から陸地へのより長距離の海上送電が可能となる見込み。特に、地震が多く深い海底に囲まれた日本では、電気運搬船は有効な選択肢として期待されている。今まで海底送電ケーブルの敷設が困難だった地域でも、風力発電所の設置が可能になる。

化石燃料は必要なくなる。まして原発など…過去の遺跡になりそう。注目して見つめたい

次は電気運搬船が誕生直前である。このニュースを次に掲載する。

◆ パワーエックス、電気運搬船・初号船の詳細設計を発表 給電・横浜市と連携

最終更新日: 2023年05月29日

パワーエックス(東京都港区)は5月25日、世界初・電気で運ぶ船「電気運搬船」の初号船の詳細設計を発表した。電気運搬船の名称は「PowerX Ark 100」。初号船は「X」と命名された。

容量241MWh、2025年の完成目指す

同船は船長140m、容量241MWhのコンテナ型大型蓄電池を搭載する。2025年の完成を目指し、2026年からは国内外で実証実験を開始する予定。

「X」に搭載する蓄電池は、同社独自設計のモジュールで、安全性が高いリン酸鉄リチウムイオン(LFP)電池セルを使用し、6000サイクル以上の長寿命を実現する。

バッテリーシステムは、拡張性を備えた非常にスケーラブルな設計で、ミッションに応じて搭載する電池を増やすことにより、より大きなサイズの電気運搬船をつくることもできるという。

そのほか、専用のガス排出機能・消火装置を備え、バッテリーシステムなどをリアルタイムにモニタリングすることで、安全性を担保する。

なおすべての蓄電池は、DNVやClass NK(日本海事協会)などさまざまな国際船級認証や適用規格に準拠している。

九州電力や横浜市と、海上送電事業で連携

同社は5月25日、九州電力(福岡県福岡市)と、電気運搬船を利用した海上送電事業を開始すると発表。九州で発電される再エネ電気を、海上送電事業で活用することで、再エネの最大限活用とさらなる導入の促進を目指す。

また横浜市とは、電気運搬船と蓄電地の利活用を通じた横浜港におけるカーボンニュートラルポートの形成に向けて、連携協定を締結している。

横浜港は、埠頭における物流機能に加えて、京浜臨海部・根岸地区等における生産機能や都心臨海部における観光文化機能を持つなど、電力の大消費地となっている。この電力需要の一部を電気運搬船が運んできた再エネで賄うことで、横浜港のカーボンニュートラルポート形成と臨海部の脱炭素への取り組みに貢献できる。

そのほか、同社は、電気運搬船を活用した海上送電事業を推進するための新会社「海上パワーグリッド」を2023年中に設立することも発表。今後は、電気運搬船の所有や国内外への電気運搬船の販売と海上送電のオペレーションを担当するパートナー企業を募集するとしている。

(出所:パワーエック

電気運搬船で新たな送電ネットワークを構築

日本政府は現在、2050年までにカーボンニュートラルを達成する目標を掲げ、再エネの導入に取り組んでいるが、太陽光や風力発電などの出力が変動する再エネの大規模導入に伴い、余剰電力の発生や電力供給の安定性の確保が課題となっている。

電気運搬船は、海を隔てた場所で発電された再エネを蓄電池に貯めて、長距離送電を実現する、海上送電という新しい概念の送電技術。海を越えて新たな送電ネットワークを構築し、再エネの貯蔵・供給・利用を推進する。この技術は、日本だけでなく世界中の再エネの普及に貢献すると期待されている。

具体的には、太陽光や風力発電などの出力が変動する再エネの余剰電力を、電気運搬船の電池に貯めておき、港周辺の停止・廃炉予定の火力発電所などの系統設備から放電し、陸上送電網を経由して、電力需要家へ送電することで、再エネのさらなる有効利用が可能となる。

また、現行のリチウムイオン電池のエネルギー密度において、電気運搬船は陸から陸への短距離の海上電力輸送に最適であり、再エネのポテンシャルの高い地域と都市部などの電力需要地をつなぐ地域間連系線を補完する役割を果たすことができる。たとえば、再エネのポテンシャルが高い九州や北海道から需要の高い本州への送電や、離島間の送電などに活用することが考えられる。

将来的には、電池のエネルギー密度がさらに上昇し、コストが低減することで、洋上風力発電所から陸地へのより長距離の海上送電が可能となる見込み。特に、地震が多く深い海底に囲まれた日本では、電気運搬船は有効な選択肢として期待されている。今まで海底送電ケーブルの敷設が困難だった地域でも、風力発電所の設置が可能になる。

時事川柳 [その他]

会員から、痛烈な時事川柳が送られてきました。紹介します。 kawakami

爆発物 アベならまだしも オレもかと 岸田首相

間違いを 認めぬ人種 自民党 通行人

捏造だ! 袴田事件と 公文書 高 市

ウの藪を 突いてプーチン 目を回し 四面楚歌

借金大国 ブレーキ壊れた 自民党 寅

増税で 平和な生活 破壊され 通行人

同じだね ただ読むだけの 総理だもん 丸岸田目汚

偽次元の 少子化対策 シャボン玉 岸ンジャー

増長し 「質問するな」と 座頭市 傲慢大臣

政治家の 偽造・隠蔽 未逮捕の謎 通行人

爆発物 アベならまだしも オレもかと 岸田首相

間違いを 認めぬ人種 自民党 通行人

捏造だ! 袴田事件と 公文書 高 市

ウの藪を 突いてプーチン 目を回し 四面楚歌

借金大国 ブレーキ壊れた 自民党 寅

増税で 平和な生活 破壊され 通行人

同じだね ただ読むだけの 総理だもん 丸岸田目汚

偽次元の 少子化対策 シャボン玉 岸ンジャー

増長し 「質問するな」と 座頭市 傲慢大臣

政治家の 偽造・隠蔽 未逮捕の謎 通行人

タグ:捏造 借金 増税 隠ぺい

6月議会が始まる 3 [議会ウオッチング]

今日は三日目、15日の一般質問内容である。11人の方の登壇。なかなか12人以上にはならない。そろそろ一覧表を公表しようか・・・kawakami

◎ 篠崎典之議員

1 市民の健康と自然を守る環境保全行政について

① スクラップヤードの問題

・「袖ケ浦市再生資源物の屋外保管に関する条例」が成立した。この条例に基づく規制の現状と解決までの対応は?

・スクラップヤードの周辺住民からは、「異臭がひどい。」「体に影響が出るのではないか心配」「堆積スクラップが崩れたら大変」などの声

・規制や改善はどうなっているのか

② 林区陳場台の破砕瓦、廃金属等の大量堆積物について千葉県は「有価物」であると決めつけ反発が広がっている。市と県は業者と交渉し発作調査をし撤去させるべき。

③ 川原井の東京ドイツ村近隣の残土埋め立て計画についてその後の動きはどうか。市長はなぜ独自の残土条例制定をしないのか

2 一般家庭替えらの廃棄物処理行政について

① 45リットルの指定ゴミ袋は荒唐無稽白紙撤回を

② 高齢者や、障碍者のごみ運びの困難について全市的なごみ収集サポートを行う仕組みを作らないか

◆ 「フジテレビ」の「タケシのテレビタックル」6月4日では、袖ケ浦の「スクラップヤード」について2回目の特集を行った。そこではズシーンと響く音響が、規制を超えている事。社長に直接電話で抗議も含めた追及をそのまま放映していた。袖ケ浦はこの問題で全国的に有名になってしまった。そこでは「条例では弱すぎる。法律にすべきだ」との主張もあった。

説明会における、市と県の対応は、資料ひとつ出すことなく、破砕瓦は有価物だから・・・吹き出す

ような理由を平然とつけていた。

伊藤啓議員(野里)小国勇議員(高谷)篠原幸一議員(横田)榎本雅司議長(横田)は、このことに黙っていらっしゃるようだが、まさか認めていらっしゃるようなことはないであろうに・・・

◎ 佐藤麗子議員

1 子ども真ん中社会の実現に向けての取り組み

4月1日より家庭庁が設置された。子ども政策に強力かつ専一に取り組む行政組織である。これを受け袖ケ浦市はどのように取り組んでいくのか伺う。

2 5月木更津市に震度5強を観測した地震をはじめ、緊急地震速報が流れる頻度が増えている他、台風災害や強風雨などいつ巨大災害が起きてもおかしくない状況が続いている。

昨年10月23日に行われた袖ケ浦市総合防災訓練は、庁舎内に対策本部を設けたり、地域ごとに別れ、より実践に即した訓練を行うなど大きく変化をした。そこでまず昨年の防災訓練の評価について伺う。

◆ 吉岡議員、稲毛議員、そして佐藤麗子議員と3人の方が、それぞれの視点で防災対策についての質問をされている。これを合わせると、次期災害に対するに対する、適切な対応が可能になると思う。

そんな視点で、行政には対策に力を注いでいただきたいと思う。

◎ 根本駿輔議員

1 交通施策について

① 「チョイソコがうら」の現状について。本格導入に向けての指標(乗合率・利用者数・収支率)

②袖ケ浦北口は、高速バス需要が比較的強いと思われるが、直行便がほとんどない。バスターミナルとの接続が今一つであまり使いかってが良くないとの声もある。改善していく方針はあるか。

2 「再生資源物の屋外保管に関する条例」いわゆる金属スクラップヤード等に関する条例について、4月から施行されたが、新規の許可申請、既存事業場の届け出はどのような状況か・・

◆ 「チョイソコがうら」に乗ってみた。その感想をそのまま書く。

① 運転手さんは、収支率は低いですよ・・とのこと

② 土曜・日曜に知らないでかけてしまった…がっくり

③ 一人で出かける分には何とかなるが、2人で出かけると二人往復1200円。

年金生活者にとっては痛い。

④ せめて公共箇所については同じ300円にしてほしい。

2 「再生資源物の屋外保管に関する条例」施工後の状況について

篠崎議員の質問もあり、ここでは二つの図を紹介したい(クリックすると大きくなります)

これは再生度埋め立て地の表面(粉砕した瓦が見える)

これはスクラップヤードから出た排水(私は今問題になっているPFASを含む排水と思っている)

◎笹生猛議員

1 総合計画における後期基本計画策定と実施計画について

令和2年度を初年度にとする総合計画に基づき、本年度は第2期実施計画が始まっている。現総合計画は台風災害からの復興や新型コロナウイルス感染症への対応など災害対応に追われての実施であった

と認識している。このような状況下での第2期実施計画の策定、更に後期基本計画の策定について伺う。

◆ 総合計画についての質問は笹生議員お一人である。昨年度急速に提起されたいくつかの今までにない政策変更がある。果たしてこれらの政策と総合政策との関連をみつめつつ、期待して質問を聞きたい。

★ 今議会から一般質問を添いのまま動画で見聞きすることができるようになった。開かれた議会の第一歩である。感謝するとともに、作業に当たられる職員の方々に深い御礼を捧げたい。

(以上この稿を終わる)

◎ 篠崎典之議員

1 市民の健康と自然を守る環境保全行政について

① スクラップヤードの問題

・「袖ケ浦市再生資源物の屋外保管に関する条例」が成立した。この条例に基づく規制の現状と解決までの対応は?

・スクラップヤードの周辺住民からは、「異臭がひどい。」「体に影響が出るのではないか心配」「堆積スクラップが崩れたら大変」などの声

・規制や改善はどうなっているのか

② 林区陳場台の破砕瓦、廃金属等の大量堆積物について千葉県は「有価物」であると決めつけ反発が広がっている。市と県は業者と交渉し発作調査をし撤去させるべき。

③ 川原井の東京ドイツ村近隣の残土埋め立て計画についてその後の動きはどうか。市長はなぜ独自の残土条例制定をしないのか

2 一般家庭替えらの廃棄物処理行政について

① 45リットルの指定ゴミ袋は荒唐無稽白紙撤回を

② 高齢者や、障碍者のごみ運びの困難について全市的なごみ収集サポートを行う仕組みを作らないか

◆ 「フジテレビ」の「タケシのテレビタックル」6月4日では、袖ケ浦の「スクラップヤード」について2回目の特集を行った。そこではズシーンと響く音響が、規制を超えている事。社長に直接電話で抗議も含めた追及をそのまま放映していた。袖ケ浦はこの問題で全国的に有名になってしまった。そこでは「条例では弱すぎる。法律にすべきだ」との主張もあった。

説明会における、市と県の対応は、資料ひとつ出すことなく、破砕瓦は有価物だから・・・吹き出す

ような理由を平然とつけていた。

伊藤啓議員(野里)小国勇議員(高谷)篠原幸一議員(横田)榎本雅司議長(横田)は、このことに黙っていらっしゃるようだが、まさか認めていらっしゃるようなことはないであろうに・・・

◎ 佐藤麗子議員

1 子ども真ん中社会の実現に向けての取り組み

4月1日より家庭庁が設置された。子ども政策に強力かつ専一に取り組む行政組織である。これを受け袖ケ浦市はどのように取り組んでいくのか伺う。

2 5月木更津市に震度5強を観測した地震をはじめ、緊急地震速報が流れる頻度が増えている他、台風災害や強風雨などいつ巨大災害が起きてもおかしくない状況が続いている。

昨年10月23日に行われた袖ケ浦市総合防災訓練は、庁舎内に対策本部を設けたり、地域ごとに別れ、より実践に即した訓練を行うなど大きく変化をした。そこでまず昨年の防災訓練の評価について伺う。

◆ 吉岡議員、稲毛議員、そして佐藤麗子議員と3人の方が、それぞれの視点で防災対策についての質問をされている。これを合わせると、次期災害に対するに対する、適切な対応が可能になると思う。

そんな視点で、行政には対策に力を注いでいただきたいと思う。

◎ 根本駿輔議員

1 交通施策について

① 「チョイソコがうら」の現状について。本格導入に向けての指標(乗合率・利用者数・収支率)

②袖ケ浦北口は、高速バス需要が比較的強いと思われるが、直行便がほとんどない。バスターミナルとの接続が今一つであまり使いかってが良くないとの声もある。改善していく方針はあるか。

2 「再生資源物の屋外保管に関する条例」いわゆる金属スクラップヤード等に関する条例について、4月から施行されたが、新規の許可申請、既存事業場の届け出はどのような状況か・・

◆ 「チョイソコがうら」に乗ってみた。その感想をそのまま書く。

① 運転手さんは、収支率は低いですよ・・とのこと

② 土曜・日曜に知らないでかけてしまった…がっくり

③ 一人で出かける分には何とかなるが、2人で出かけると二人往復1200円。

年金生活者にとっては痛い。

④ せめて公共箇所については同じ300円にしてほしい。

2 「再生資源物の屋外保管に関する条例」施工後の状況について

篠崎議員の質問もあり、ここでは二つの図を紹介したい(クリックすると大きくなります)

これは再生度埋め立て地の表面(粉砕した瓦が見える)

これはスクラップヤードから出た排水(私は今問題になっているPFASを含む排水と思っている)

◎笹生猛議員

1 総合計画における後期基本計画策定と実施計画について

令和2年度を初年度にとする総合計画に基づき、本年度は第2期実施計画が始まっている。現総合計画は台風災害からの復興や新型コロナウイルス感染症への対応など災害対応に追われての実施であった

と認識している。このような状況下での第2期実施計画の策定、更に後期基本計画の策定について伺う。

◆ 総合計画についての質問は笹生議員お一人である。昨年度急速に提起されたいくつかの今までにない政策変更がある。果たしてこれらの政策と総合政策との関連をみつめつつ、期待して質問を聞きたい。

★ 今議会から一般質問を添いのまま動画で見聞きすることができるようになった。開かれた議会の第一歩である。感謝するとともに、作業に当たられる職員の方々に深い御礼を捧げたい。

(以上この稿を終わる)